書法家張鵬翼先生離世已整二十年了。張鵬翼先生生于1898年,其書法從李北海出,晚年喜以雞毫作書,名重江南,作詩學杜少陵,莊重有余而欠爛漫。舊時文人總是將書法視作詩外余事,張鵬翼先生也更喜歡別人稱他為詩人,他對收集、整理與保護古籍做了很多工作。他一生從事的工作大多與詩文有關,書法只是晚年的事。

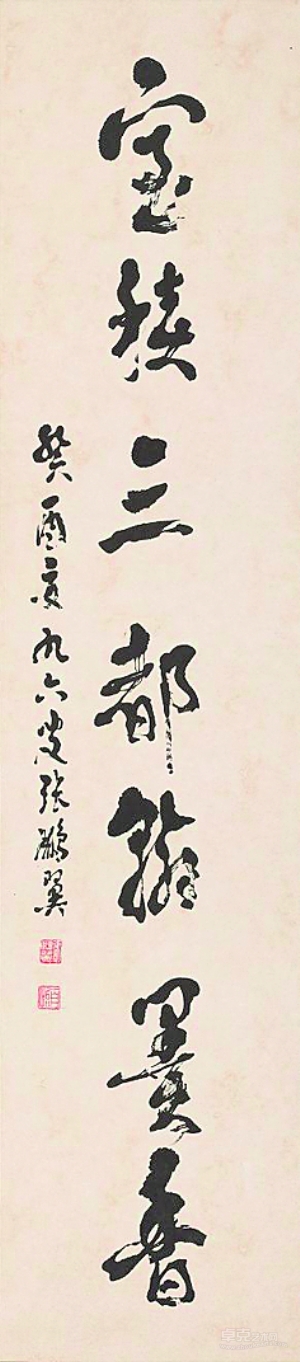

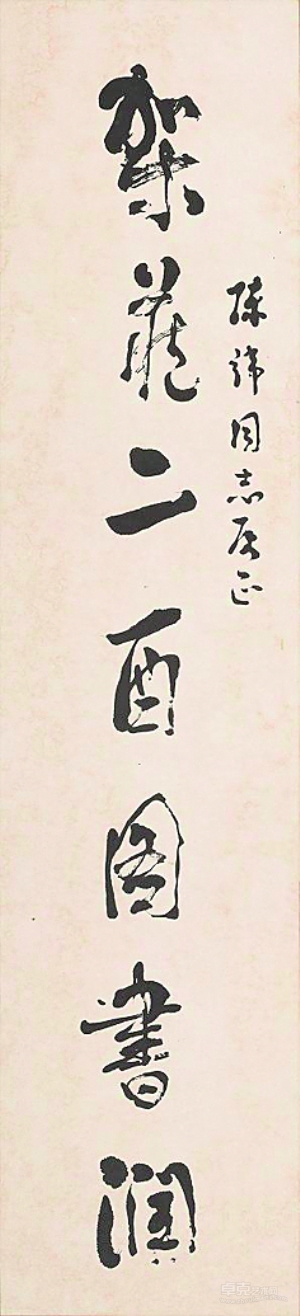

張鵬翼書贈陳緯對聯

歲月荏苒,算來自怡夫子離世已整二十年了。余生亦晚,我與先生見面認識是先生晚年的幾年時間,那一年是1993年,先生94歲。

那年,我在老家平陽縣城開了一家小書店,兼營文房用具。書店面對著縣政府的大門,而先生住的地方是縣文化館的底樓宿舍,在縣府大院的后側。相距不遠,先生那時腿腳已不便,他雖然很愛看書,但一次也沒來過我的書店。

與先生見面是我的故友徐君玉輝牽線的。玉輝君是裱畫師,聰慧而忠厚,與老先生是忘年交。先生孤身一人在老家,獨子遠在安徽,因此視玉輝如子。家里大大小小的事務皆托玉輝辦。玉輝每月要為他到郵局領省文史館給老先生發的津貼。平時又要將先生寫字所得潤資,少則幾十元多則數百元,送銀行存起來。玉輝君因病也故去好多年了,我時常懷念天國里的他們。

那些年小縣城愛好書畫的不多,我常送一些書法習作去托裱,共同的審美取向使我與玉輝很快成為知交。在他的裱畫店,我時常見到老城前賢如蔡笑秋、蘇昧朔、楊子愷、劉紹寬等先生的書畫作品,當然見得最多的是張鵬翼先生的雞毫草書作品。這些前輩唯張先生健在,常見他在故友的作品上題個跋或寫首詩。玉輝又常給我講一些老先生的故事傳說,令我無比向往。雖然張先生健在,但于我而言,卻是與這些民國鄉賢同樣的遙遠。玉輝說找機會帶我去見見老先生,我心中既是期盼又有一點緊張。

也不知玉輝給老先生看我什么習作,老人竟說:“這孩子將來有出息。”玉輝轉告我先生的贊語,我受寵若驚。我知道自己習書未深,先生一定是客套的鼓勵。玉輝說,先生說雖是稚嫩,但字還算寫得“清”,“開口奶”吃得好。我聽后,半信半疑。玉輝說難得先生印象不錯,帶你去見見。

玉輝約好了見面的時間。那天,他來我書店。我與他商量初次見老先生,送什么禮物好。玉輝建議,先生喜歡歐陽詢與李北海的書法,就選一冊歐或李的書法集。于是我挑了一冊歐陽詢的大畫冊,還認真在扉頁上用毛筆寫下“自怡夫子存念”幾個字。近晚,我關了書店的門,與玉輝去老先生的家,一路上心里很緊張,不斷問玉輝君見面該如何鞠躬、說什么話題好等等,玉輝覺得我很好笑。

張先生的家是個不足30平方米的簡陋木結構平房,分隔成內外兩間,里間是保姆的臥室兼廚房,外間是張先生的臥室兼工作室,很簡樸,但干凈,墻上用圖釘釘著一件福建書法名家潘主蘭的作品和新加坡潘受先生給先生寫的一首詩。張先生留了我與玉輝一起吃晚飯。老先生話不多,總是笑著聽人說。我無話找話,說著說著,便慢慢孟浪起來,斗膽談一些我對書法審美淺薄的觀點。我說得是蹩腳普通話夾雜著本地話,也不知他是否聽得明白。老人總是以充滿著鼓勵與愛意的目光看著我,不打斷我。先生煙抽得猛,喉嚨渾濁,幾乎每句話都由玉輝重述給我聽。他勸我們喝一杯酒,酒杯很小,大約一兩。他說每餐要喝一二杯白酒。曾聞書法家汪廷漢先生問先生高壽之秘訣,張先生詼諧地說:“兩餐白眼燒(土酒),兩包爛上游(香煙),坐得冷板凳,躺得硬板床。”他家里沒有其他人,只有一個保姆,名叫賴秀蓮。對張先生很尊重,聽人說過,大冬天時保姆會給先生暖被窩。日子久了,保姆也寫得一手好小楷,還參加縣的書法展覽。我們的晚餐中,先生一直很溫和,但偶而會沖著隔壁的保姆大聲使喚“老賴”,那威嚴的聲音讓我嚇了一跳。

二

張鵬翼先生生于1898年,屬于清代生人。13歲時,張鵬翼隨當地文人王鼎銘先生學詩,與王鼎銘兒子王建之年紀相仿。王建之亦以詩名,然與張鵬翼性格迥異。至“文革”結束,斗大山城舊式的文人惟留張鵬翼、王建之兩老,都擔任縣文聯顧問,備受鄉人尊重。張老號自怡,性格溫和,家里常是高朋滿座。王老號散翁,天生狂狷,口無遮攔,易得罪人,去看他的人就少一些,顯得有些孤憐。二老常有往來,但卻是貌合神離。張先生書從李北海出,晚年喜以雞毫作書,名重江南,作詩學杜少陵,莊重有余而欠爛漫。建之先生書專二王,儒雅從容,詩名重于書名,頗為自負。不知是對鵬翼先生心存妒嫉,還是不屑張先生的字和詩,建之先生有時會在公共場合與鵬翼先生過不去。某次縣書協開會,張鵬翼先生與王建之先生面對而落座。王先生說:“鵬老,你號自怡,你天天自己快樂,而不知別人不樂也。”張先生氣得面色發青。張老語拙,往往爭不過王老,有氣往肚里咽。王老脾氣大,吵架要立馬見勝負。有一次,兩老爭嘴不下,王老竟將藤椅摔向張老,大叫絕交。兩日后,王老像無此事發生一樣照樣串張老的門。

對張鵬翼先生影響最大的是劉紹寬先生,21歲始隨劉先生游,對厚莊先生的道德文章一生膺拜。他曾呈詩劉先生,云:“牙簽玉軸日相親,著述千秋富等身,甌海文章崇此老,桐城宗派更誰倫。”劉紹寬先生,字厚莊,清光緒廿三年舉拔貢,師承馬相伯。青年時曾赴日本考察教育,歸國后協助孫詒讓籌劃溫州與處州的新式教育,后任溫州府中學監督,歷任平陽、永嘉、樂清三縣教育科長、溫州中學校長。可謂是浙南現代教育的開山者,被譽為“浙南學界之爝火”。他又歷十年主持編纂《平陽縣志》,著述甚豐。晚年寓居平陽,張鵬翼先生始終追隨左右。

厚莊先生對這位學生也鐘愛有加,在其《厚莊日記》中有八十多處提及張鵬翼的詩文才能。成立于1928年,結束于抗戰結束的“戊社”,是平陽老一輩文人學者所結成的定期舉行詩詞酬唱活動的詩社,基本成員有劉紹寬、王理孚、姜會明、鮑銘書、夏紹俅、毛樹青、黃光、周錫光、陳箴、蘇達夫十人,皆一時名士。他們“月一聚會,迭為賓主,一歲而遍”。 經常參與的還有陳天孩、謝俠遜、吳醒玉、蘇昧朔、馬翊翀等,張鵬翼、梅冷生、王建之作為晚輩亦偶爾參加。張鵬翼雖為晚輩,但所對詩聯常被評為“冠場”之作。在劉紹寬的日記中記錄下張鵬翼參加戊社雅集的佳句,如:“六代古城荒雉堞,五湖煙水冷鷗鄉。”“殘夢江湖成久客,馀生筋鼓入新詩。”“小爐火暖圍兒女,大被眠安共弟兄。”“西東萬里客中路,花絮三生湖上春。”“佳句喜從人日得,破鞋若自賊中來。”“夜雨高臺僧說法,珠還合浦吏稱廉。”“世間角逐紛蠻觸,方外云游只缽瓶。”

舊時文人總是將書法視作詩外余事,張鵬翼先生也更喜歡別人稱他為詩人。他早年曾任小學校長,又在縣農會、工會、商會等處任職。1940年在平陽紫霞山館創辦書院授徒,后又任浙南中學、平陽中學國文教師,他教的都是古詩文。解放后,任平陽圖書館管理員,對收集、整理與保護古籍做了很多工作。他一生從事的工作大多與詩文有關,書法只是晚年的事。我的恩師蕭耘春先生是他在平陽中學任教時的學生,蕭先生在回憶隨張先生學習時總會提及老先生當年反復要對他說的一句話,“你要先把詩和古文學習好,至于書法可以慢慢來。”隨后,給蕭先生一本《藝舟雙楫》說:“慢慢讀,不懂再讀,總有一天會讀懂的。”這些話影響蕭先生一生,規規矩矩按張先生說的去做,先讀書,多讀書,在時間安排上,讀書的比例多于練書法,幾十年來如此。

三

我向張老先生討字,他很認真為我寫了一副對聯“架藏二酉圖書潤,室積三都翰墨香。”這副聯我常年掛在書房,很喜歡,鞭策著我多讀書,以文養書。寫這副對子時,我不在場,是玉輝君幫他拉的紙。玉輝告訴我,老先生目力已很不濟了,基本是摸索著按玉輝的指處落筆,蓋章自然便由玉輝代勞了。老先生是用雞毫寫的,實處見空,無中寓有,綿里藏剛,暗貯玄機。老先生上款落“陳緯同志”,我年少不懂事,對先生說稱“同志”不妥當,借此要先生再為我寫一件。“哪稱什么好呢,再寫什么內容?”先生很和藹寬厚。我要先生為我抄一卷他寫的詩,老人很高興。那一卷字寫得很小,有的字幾乎肆漫成了墨團,然而整卷氣息醇美,一派天真。這次老先生落上款稱“陳緯道友”。

用雞毫筆寫字筆勢奇宕,字跡豐滿,但掌握不好字跡臃腫象“墨豬”。古今善用雞毫筆并有著錄的,恐怕只有蘇東坡一人。史載“東坡先生中年愛用宣城諸葛豐雞毛筆,故字畫稍加肥壯。”蘇軾得此筆后,曾“驚嘆此筆乃爾蘊藉”。雞毛筆較難掌握,非有特別嫻熟的運用軟筆的功夫不可。蘇淵雷先生每以“東坡再生”自況,寫字喜用雞毫。“文革”中,蘇先生貶回老家,住平陽縣城,與張鵬翼先生認識。顯然,張先生很欣賞蘇先生的豪放個性與超人的才華,兩人惺惺相惜,互有得益。我不知張先生晚年以雞毫作書是否受了蘇先生的影響。張老以雞毫書來,常略參章草,出孫過庭《書譜》筆意,多飛白,骨力內斂,使轉中筆鋒偶會回彈,線條呈現斑駁斷續筆致,生澀老辣,率意任真,從而達到柔中有剛的效果,形成其獨特的藝術魅力。

受兩老的影響,平陽斗大的山城,以雞毫作書蔚然成風。以至當地制筆廠還專門有人研制雞毫筆,供不應求。我曾也請玉輝君為我做了一支。制雞毫筆頗不易,要等他家殺好幾次雞,積足能用的雞毛方成。筆做成后,我試過一次,毫穎極軟,又難貯墨,根本無法控制,從此懸于筆架當作裝飾與紀念。隨著張先生仙逝,平陽制雞毫筆的工藝也就慢慢失傳了。

四

我去看張先生的次數不多,現在想來很后悔。當時去看望老人也不覺得有什么特別值得珍惜的,平平常常。每次,我仗著先生對我的喜愛,都口無遮攔。現在想來,我是把慈愛當作放縱的理由,扮演小孩的角色,先生與我都受用這種交流的方式,很和諧。以至于為數不多的幾次見面都給我留下無比深刻的印記,過了二十年還記憶如昨。

一次我寫了一篇介紹張先生豆腐干大的短文,發表在《書法報》上,內容很空泛,卻是我第一次寫的所謂書法評論文章。我喜出望外,拿著報紙去先生處,讀給他聽。先生一定是根本聽不懂我讀些什么,因為先生不會講普通話,我也讀得南腔北調的。我邊讀邊指刊于報紙一角的小文,字如蟻大,老人將眼鏡推開,很努力去辨認寫的內容,我急死了,我知道他看不清楚,也聽不明白。

一次是大冬天,先生畏寒,抱被于床,讀一本薄薄的唐詩選讀。正讀得入迷,忽大叫:“好也,好也!”回首對我說:“怪石奔秋澗,寒藤掛古松。這韓渥寫懷素句多好。”我問先生好在何處,先生想想,復笑笑,卻又道不出。記得蕭耘春先生回憶,當年隨張先生學詩文,也經常是問妙在何處,先生也往往無法道出,只讓他多讀,日后自知。數年后,我曾聽金鑒才先生回憶乃師朱家濟先生,朱先生的回答是,古人的妙處,好就好在不能道也。

我最后見先生是與平陽“墨社”的道友去向先生祝賀生日,那時時興電視點歌。我們幾個圍著老先生,一起觀看平陽電視臺播放的點歌節目,大家一起高唱《好人一生平安》。微微的燭光中,老人滿臉泛著紅光,在那個寒冷的冬夜,無比溫暖。

再后來,我遠離縣城到一個偏遠鄉鎮任職,一去數年,家也從縣城搬到鰲江鎮,因而再也沒有去看老先生。玉輝君告訴我,老人時常會問他:“那后生囡怎不來了?”每次我都很自責,但最終還是沒有往見老人,一直到老人謝世。

先生是虛齡98歲時無疾而去的,按舊的風俗,去世前做了百歲壽誕的活動,是縣政府為老先生舉辦的。老人那時的腿腳已不能行動了。活動那天,縣領導親自陪同,抬著先生在縣城走了一圈,看看老縣城改造后的變化,場面很風光。從青磚黛瓦的舊街變成水泥高樓的新城,不知老人會有什么的感喟。不久老人便去世了。我是幾年后調到縣文聯任職,一次在一堆零亂的待處理的材料中無意見到老人做壽活動的數張照片,從照片中見到了當時熱鬧的場境和先生的音容笑貌。我將這些照片留了下來做永久的懷想。

我時常想著該為先生做點什么。1999年10月,文化部主辦國慶50周年書法系列大展中,先生作為近五十年來書法名家參加展出,參展的作品正是給我寫的那副對子。我還寫了一篇關于張鵬翼先生書法藝術的介紹評論文章,參加浙江省書法家協會的學術交流會。我努力想讓更多的人了解張先生。前年,溫州文化局舉辦過一次張鵬翼先生的書法大展,功德無量。隨著時光的流逝,張鵬翼先生不應淡出人們的視野,需要重新發現與定位。在我看來,先生是一個時代的名家,是值得研究與弘揚的一個真正書法大家。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號