著名油畫家朱乃正(1935-2013)的水墨畫雖然成就斐然但是一直缺乏細致研究,本文擬以一二件作品來重新闡述朱乃正的藝術名言:境由心造。境由心造的核心是在作品的手法和意境中表達出不同于他人、亦不受他人約束的、對自我感受的表現。

朱乃正在水墨畫中所造之境又與傳統山水畫家之境大相徑庭。古人并不對真景作畫,對真景只是借鑒,如同石濤所說的“搜盡奇峰打草稿”。即以客觀素材作為原料,以社會約定成俗的筆墨來重新構成一件作品—筆墨的圖式中帶有來自前人規范了地閱讀路徑,也就是程式化語言的作品。那么朱乃正在畫中所造之境則是造在將客觀作為心靈的感受與沖動的激源,以非約定成俗的筆觸墨色恣意宣泄自己的感受。他的非程式手法并非遠離傳統的欣賞習慣,而是將他對書法的心得引進繪畫筆墨,

朱乃正的水墨表現手法早在1960年代就已經相當成熟;比如他的《海東花兒會》(圖1)作于1962年。雖然從人物造型,構圖等來看,深受西畫影響,但是他對筆墨的控制,已可入蔣兆和傳派的高手之間。雖然他的主業是油畫,又寫得一手好書法,乃正雖然一直堅持對水墨畫的表現不斷進行探討,但是卻從未走進對程式化水墨語言的模仿;他寧可保持一定的距離。比如他的《海東花兒會》基本屬于以水墨和宣紙表述學院素描功夫訓練出來的人物刻畫,不但是蔣兆和國畫人物的傳承,也是建國以來的所得到倡導發揚的表現方法。但深究下去,一筆一墨都游離在國畫傳統所界定的筆墨程式之邊緣。于是朱乃正給自己的水墨畫界定了一個新的空間,這個空間即非傳統筆墨,亦非外來手法;但同時又兼有二者。這是朱乃正的審美空間,也是他的造境思維的核心之所在。

圖1,《海東花兒會》,35cm×70cm, 紙本水墨,1962年

朱乃正的造境思維的形成帶有一些偶然性。那還是在七十年代的瘋狂日子里,年輕時即被打成右派的朱乃正又一次被關了起來。天寒地凍,權充牢房的屋子的小窗戶上的每一塊玻璃都滿滿地覆蓋著花紋奇巧厚厚的冰霜。正為自己的生存憂慮的乃正終日面對著這變化無窮的冰霜紋理,他的思維想象又常常被這些冰雪的圖像從現實生活中引開,引向那想象中的景色,天空,自由和浪漫。漸漸地,乃正那被關押的日子突然變成了他在藝術上面壁參禪而得道的一種升華感。運動過去,他獲得了人生自由之后馬上著手,根據記憶創作了一套水粉畫《銀色的夢》(圖2)。在這一系列圖像的夢里,他傾訴了對藝術的徹悟:境由心造。自此,再不拘泥于皮毛的肖似。也正是在這個時候我第一次見到乃正的水墨畫,那是1982年一月。當時我正在吃力地翻譯魯道夫·阿恩海姆的《藝術與視知覺》中的一部分,乃正興致勃勃地讓我逐章逐段地給他介紹核心論點。八十年代初期,社會上關于“全盤西化”的討論引發了美術界對中國美術走向的熱烈討論,但是我和朱乃正老師有著一個相同的看法,那就是藝術必須走自己的路,不能自作多情地續在他人身后。在其后的幾年交往中,我們的談話內容基本不離開這個主題。1985年考進中央美院念研究生時,我在為他寫的第一篇文章中說:“他所追求的不是自然主義(或者叫寫實主義,現實主義),也不是形式主義,似乎更多的以有象征意味的符號,創造出一個潛蓄于內心的世界。”

圖2,《銀色的夢》,42cm×38cm,紙本水粉,1978年—1979年

八十年代初期,朱乃正幾乎徹底拋棄對傳統水墨的研究,但卻加強了他在書法上精心琢磨古書古意的筆墨竅門。在理論層面上,乃正無疑卻受到了八十年代對“形式美”討論的影響并一度探討抽象水墨畫。盡管最后他放棄了抽象手法。他在探索抽象的過程中所接觸到的非具象、甚至反具象的創作思維進一步使他的水墨語言趨于游離在傳統筆墨之外,也和寫實主義的藝術思維方法拉開了距離。用朱乃正的話來描述著個狀態則是:“我始終在探索源自中、西方繪畫傳統而又相互交融的一種山水畫境界,并進一步追求‘造境’的藝術語言。”

雖然“境由我造”的藝術理念是通過在回憶畫出牢室被冰封的千萬變化時頓悟的繪畫中想象出的藝術自由度。而乃正在理論上給自己能夠自由憑想象“造”出千景萬象找到的說法也同樣來自于偶然。乃正回憶說:“一日,在某篆刻家案上,看到一枚朱文閑章: ‘境由心造’,這使我怦然心動,雖不詳這四字出自何處,但使我驀然想起王國維在《人間詞話》中的‘意境’說。這位清末民國初年的同鄉曾將意境分歸為‘寫境’與‘造境’。想必這‘境由心造’源同‘造境’。轉而使我悟識到: 藝術家從事創作表現時,有一個主體與客體對應的問題,即一切來源于客體,而一切又通過主體去創造。‘造境’的根本意義是要求藝術家在充分研究客觀對象之后,需加強擴充主觀的能動,予以自由地縱橫揮運。這無疑是更高、 更深、更難的藝術創造境界。”

二十世紀中國在引進的西方美術教育的同時忽略甚至排斥了傳統思維中的許多概念。西方美術中完全沒有“境界”這一概念,西式的美術教育幾乎不能企及這個高度。在中國享有盛譽的美術史論家貢布里希幾乎是西方唯一能理解境界這個概念的學者;他還是借用了海德格爾的哲學把境界理解成為詩意的表現:“(中國藝術家)所關注的要點既不是物象的不朽,也不是似乎可信的敘事, 而是某種稱為‘詩意’(poetic evocation)或許才最為近真的東西。中國藝術家今天仍然作為山峰、樹木或花朵的‘制作者’。他能把他們想象出來,因為他知道了關于他們的存在的秘密,但是,這樣做是要記錄并喚起一種心境,而這種心境深深地植根于中國關于宇宙本質的觀念之中。在西方藝術中,沒有什么東西能更這種繪畫概念相比。的確,我們討論繪畫時所用的語言跟遠東的批評術語有著如此根本的不同,以致一切要把一種語言以為另一種語言的努力由于在類目上有這種根本差別而均遭失敗。”

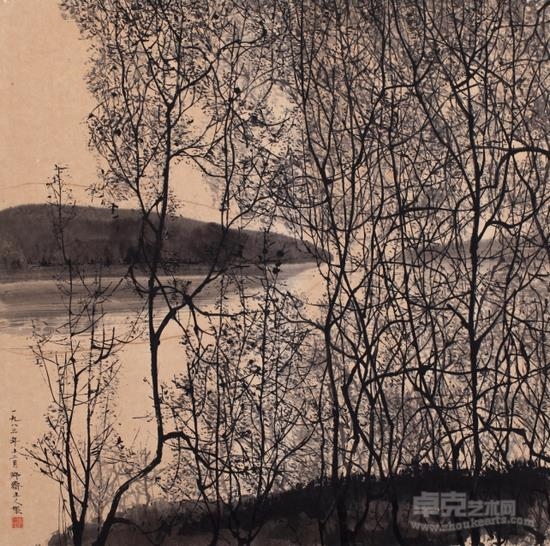

在朱乃正離開這個世界前的三十個小時左右,他躺在301醫院的病床上親自給中國美術館捐贈的一批作品中有大量的水墨畫,僅拈其一為例來看他如何將中西共融于一畫,同時有自造境界:《秀枝臨水》(圖3,60cm×60cm,紙本水墨,1983年)。

圖3,《秀枝臨水》,60cm×60 cm,紙本水墨,1983年

首先這件作品的構圖是正方形,既不是傳統的西方油畫構圖形式,因為斗方形式基本都小一點,所以也不是傳統國畫形式,但卻是乃正最喜歡的形式。前景是一片密密的細枝嫩葉形成的疏疏落落的屏風狀態,沒有遠景只有非常簡單的中景由兩條矮矮的、長滿草的水中土墁形成。從造型來看,既沒有傳統山水畫中的崇山峻嶺、晚鐘暮鼓、漁樵柴歸、垂釣耕織,也沒有西方藝術中所表現的具體物象,某種情節、敘事。這個景又偏偏令人遐想萬千,層層意味通過這簡單的枝葉傳遞出來。懂得書法用筆的觀畫者還能夠從作品中看出他在勾勒這些樹枝時不經意流露出來的各種書法用筆。更為令人莞爾的是學油畫出身的朱乃正居然忍不住還是在中景添加了一個倒影…同一個局部既表現了密不透風,又包含了疏可走馬的意境。

似乎有點裝飾風的樹林卻被變幻多端的書法筆法轉引到不再允許觀者的目光長久地停留在枝葉的辨認上,而是徘徊在對枝葉構成的圖形和書法審美體驗的閃現交替之中。遠處的土墁浸在水里,水中的倒影不但沒有破壞以平面型為核心的水墨審美感,相反這一條條橫掃過畫面左側的筆墨把作品的勾勒性溶解到蕩漾的水汽朦朧中,并幾乎要領著熟知傳統繪畫的觀者聯想到平遠山水中的層層遠推的筆墨效果。以令人驚異地構圖和手法傳遞了一個春日臨水朦朧而又勁挺、勃發而又溫婉的景象。他仰仗著深厚的素描功底,朱乃正巧妙地運用了墨色的濃淡變化,這件作品真正游離徘徊在中西文化之間,同時也將中西審美的體驗貫穿在同一件作品中。

自從認識朱乃正那天起直到我為他主持策劃了他生前最后一個展覽,我們一直不斷地交談我們共同感興趣的話題。我所能做的也就是從理論上替他證實他已經完美地完成了他多年來焦慮的問題:“中西二者,如何互交相融,吞吐棄納,擇其精奧,再創造自家之境界妙象。”

籍此清明之際,謹以此文祭獻乃正和他的藝術。

曹星原

青海美術館、朱乃正美術館副館長 2015年初春于東華門

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號