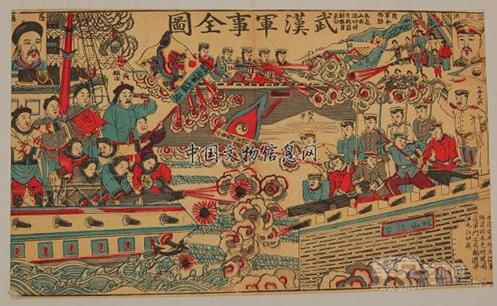

武漢軍事全圖

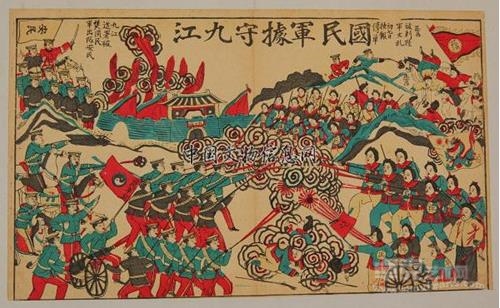

國民軍據守九江

2014年9月,重慶中國三峽博物館入藏了一批已故荷蘭漢學大家高羅佩的個人藏品(由高羅佩的四名子女聯名捐贈)。

高羅佩(Robert van Gulik,1910-1967)在歐洲漢學界頗負盛名,是著名的漢學家、東方學家、翻譯家、小說家和收藏家,根據其小說《大唐狄公案》改編拍攝的影視作 品《狄仁杰》在中國家喻戶曉。抗戰期間,高羅佩作為荷蘭外交人員曾在重慶生活過三年,與這里淵源頗深。正是基于此,重慶中國三峽博物館經過多方努力最終得 以入藏這批頗為珍貴的藏品。

高羅佩的這批個人藏品主要包括其生前在書房中使用過的文房用品和家具,收藏的古琴、書法繪畫、木版年畫、書籍,他的部分漢學著作和多國語言版本的《大唐狄公案》,以及一些翻拍的高羅佩不同時期的照片資料。其中, 木版年畫多達70余幅,且色彩鮮艷、品相良好,頗為精美,這里面就包括兩幅很有意思的辛亥革命題材年畫。

辛亥革命是中國近代以來最重要的歷史事件之一,對中國社會的影響深遠。而生活在這一歷史時期的普通民眾所受到的影響自是不言而喻。作為中國民俗文化重要載體 的年畫是普通百姓喜聞樂見的一種藝術表現形式,它貼近現實,反映出人們的希望和愛好,當中就有不少與辛亥革命相關的題材。如福建漳州刻印的“革命大戲武昌 城”、蘇州桃花塢彩印的“上海通商慶賀總統萬歲”等,湖北黃陂還發現了辛亥革命題材年畫的木刻雕版,這些描繪當時的風云人物或交戰場面的年畫為我們再現了 普通民眾眼中的辛亥革命。高羅佩收藏的這兩幅年畫正是此類作品,它們均為彩色套印,大小尺寸一致(縱30.8厘米,橫51.7厘米),描繪的是武昌起義 后,國民軍與清軍在漢陽、武昌、九江等地的激戰場景。

1910年10月10日武昌起義 爆發后,國民軍迅速控制了武漢三鎮,成立湖北軍政府,并推舉黎元洪為鄂軍都督,一時革命氣勢如虹,全國上下響應者甚眾。清政府聞訊后大為震驚,迅速做出反 應,令海軍提督薩鎮冰和陸軍大臣蔭昌轄水陸兩軍火速前往武漢鎮壓,與國民軍在漢口、漢陽和武昌等地進行激戰,企圖撲滅革命火焰。漢陽的龜山東臨長江,北依 漢水,與武昌的蛇山炮臺夾江對峙,地勢險峻,是當時的軍事要地。

圖一正是表現了國民軍 據守龜山以及蛇山炮臺與清廷的陸軍、水師激烈交戰的場景。畫面以“武漢軍事全圖”命名,整幅主要分為兩個場景:右上角表現的是清軍陸軍駐扎在龜山右側,與 占領龜山的國民軍展開交戰,旁配文字“陸軍全部駐扎龜山右邊以待交戰前□勝負未分”;其余畫面以對角線構圖,薩鎮冰指揮的海軍居左,控制長江江面,黎元洪 領導的國民軍居右,死守蛇山炮臺,旁配文字“水陸交兵炮火從事勝負雖未見但風聞薩軍門之兵輪退守九江口矣”,前景炮火交加,硝煙彌漫。這樣的構圖一來使整 個畫面產生了極強的延伸感和動勢,顯得熱鬧飽滿,二來對角線形成的對峙也突出了鏖戰的緊張感。

圖二“國民軍據守九江”描繪了國民軍與清軍在江西九江交戰的場景。畫面以火光中的九江城門以及國民軍和清軍激烈交火的前線為中心,對角線分割畫面,表現了雙 方水火不容的交戰態勢。圖左上角列隊整齊的國民軍代表正義出隊安民,旁配文字“九江道署被焚國民軍出隊安民”,寥寥數字樹立了國民軍的形象,圖右上角表現 了蔭昌被刺的情景,旁配文字“蔭昌被刺陸軍大亂初七日抄報傳單”,表明了消息來源的時間和途徑。

這兩幅年畫中描繪的發生于1911年的革命場景,乍看之下與當時的歷史背景甚是相符,但細細考究,還是有一些脫離實際之處。如年畫里國民軍旗幟為太極旗,事 實上湖北軍政府成立后使用的是十八星旗;九江是長江下游的重鎮,九江新軍于1911年10月23日夜間開槍起義,次日便宣布獨立,并成立中華民國駐潯軍政 分府,清政府在這里雖置有重兵,但與國民軍并沒有發生過激烈戰斗,面對熊熊燃燒的革命火焰,清廷官員幾乎放棄抵抗,倉皇而逃,蔭昌被刺一事更是子虛烏有, 純屬虛構。那么年畫匠人為什么要刻畫這樣的畫面呢?一方面是由于民間藝人并非辛亥革命的親歷者,作為普通民眾的他們對歷史的真實細節并不完全知曉,他們的 消息往往來自小報傳單或茶余飯后的道聽途說,難免失真;另一方面則是因為民間藝術需要迎合大眾的口味和偏好,更青睞一些大快人心的謠傳。這種現象在時政新 聞類的年畫中并不鮮見,表面看這些畫面是對歷史事件的記錄,其實暗含了民眾的態度,反映了普通大眾的偏好。

誠如周錫瑞先生在《改良與革命——辛亥革命在兩湖》一書中所言:“辛亥革命是一個上流階層的革命”,普通民眾對這場革命的參與度并不高,“革命”被簡單地理 解為“改朝換代”,但在這樣一個重大歷史背景中,他們必然要發出自己的聲音,也許微弱但是真實存在,反映辛亥革命的年畫便是這種聲音的體現。我們無意苛求 它能準確反映出歷史的真實,或許這也是一種“真實歷史”——普通民眾的眼中的“真實歷史”。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號