八大山人 群鹿圖

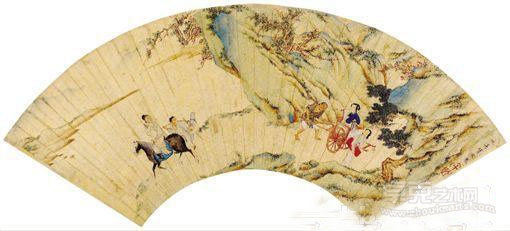

仇英 詢路圖

唐寅 聽瀑圖

大書法家王羲之有一天在會稽遇見一賣扇老太太,他問:“此欲貨耶?一枚幾錢?”老太太回答:“二十許。”于是,王羲之拿起了其中一把扇,并取出毛筆 直接在扇子上書寫了五個字,老太太不解,甚至感到驚恐稱:“老婦舉家朝餐,俱仰于此,云何書壞?”王羲之笑笑稱:“無所損,但道是王右軍書字,請一百。” 老太太半信半疑,拿著扇繼續吆喝去,沒想到,真能賣。老太太喜出望外,時隔數日再準備了一批扇子拿去給王羲之書寫,王羲之笑而不答。

從晉代開始,扇子不但作為“納涼”工具出現,更被賦予了藝術的觀賞性,而且價值上更因藝術的介入從而得到社會更高的認可。這是最早有關成扇(面)的 記載。也從那時候開始,成扇(面)繪畫成為了中國藝術中獨特的一種形制,并成為歷代文人士大夫追逐風雅的“方寸之地”。故宮博物院書畫組組長潘深亮研究 稱,“文人士大夫以在折扇上題詩作畫為風雅,形成獨具一格的藝術形式”。

到了近現代,扇面書畫也一直備受畫家文人所喜好,而收藏市場,也早在1994年便成為了熱門板塊,而隨著經濟環境的調整,其市場一直起伏不定,在今 年6月,北京保利春季拍賣會“好風相從——中國近現代成扇夜場”成交率100%。這為2012年到2015年一直走低的成扇(面)帶來了一道曙光。

但值得一提的是,廣州成扇(面)市場交易并不突出,資深藏家鄺根明在接受收藏周刊記者采訪時稱:“扇面收藏目前仍然處于價值洼地。”目前他已收藏近 150幅清代至近現代的扇面作品,而且有九成來自廣東名家手筆。他坦言:“我一直有個心愿,就是讓廣東扇面的地位可以更上一層樓。”(收藏周刊編輯部)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號