《畫刊》:控制,或者說操控這個主題是你作品一以貫之的線索。從《蜜糖先生》《烏托邦機器》《集訓營》到最近展出的《地上》里的提線木偶,在這些年的創作中,這個主題自身有什么演化或遞進的關系?

周嘯虎:剛開始創作的時候,想法比較樸素的,并沒有明確地意識到這個主題。因為藝術面對的問題不是去解釋某個概念,而是提供一個不同的視角。后來,我不自覺地思考其內在的邏輯和初衷,開始意識到,自己的創作一直潛在地包含著“操控”或者說“控制”這樣的概念。這是一個廣義的概念,也是一個存在于個體生存和群體社會的關系鏈。表現為操控和互為操控的。我最終關注的是社會結構,任何一件事情都不是單獨發生或是存在的,是各種關系鏈導致的結果。

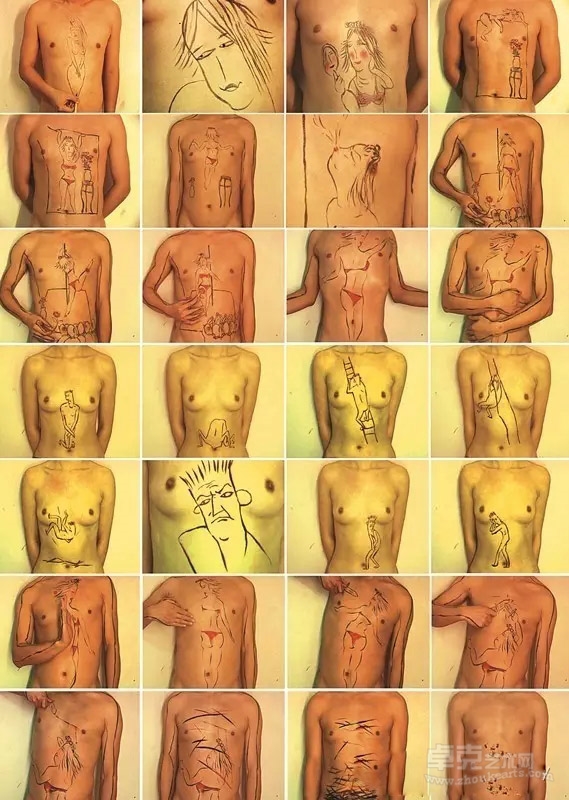

比如《蜜糖先生》,我做的時候考慮的是如何改變傳統繪畫的表達方式,是對其主客體之間關系的思考。所以當時在身體上畫畫,身體作為客體和對象,就跟“我”之間發生了互相操控的關系。出發點是想表達這種創造對象和主體之間異化的關系,乃至制約的悖論。

《烏托邦機器》和《蜜糖先生》是同一年做的,是紫砂黏土動畫,呈現的是《新聞聯播》的場景。《新聞聯播》是我們的日常生活都會接觸的,是一個二手的現實,我將其進行再現,產生了第三手的現實。我希望觀眾看這件作品的時候,能和看電視上原初的節目有不同的體會。我并不是想批判什么,我也不給出闡釋。我希望用一個不同與以往的表達去呈現一個平行于生活的藝術事實,它們互相觀望。

《現在已經遠去》 周嘯虎 2016年

《畫刊》:然而你被稱為知識分子型的藝術家,作品當中有很多哲學思考和語言文字的運用,在觀看時給人智性的愉悅,你覺得語言和闡釋會不會影響藝術表達的有效性呢?

周嘯虎:我的思考方式受維特根斯坦的影響,他說過,不可言說的事盡量不要去說。但后面還有一句——必須要說的事得說清楚。對我來說,作品是怎么做的,一些技術性的東西是必須要說清楚的,得告訴觀眾,類似于“上屋抽梯”的寓意。藝術創作是一個途徑和手段,是梯子,把人引向更高一層的地方。怎么從梯子向上爬,用了怎樣的梯子,這是要解釋的部分;而上了“屋”之后,領略到了什么,那需要觀眾自己去領會和解讀。獲得怎樣的體驗,或者某種震撼或顛覆,每個人都會有不同的感受,這是見仁見智的。

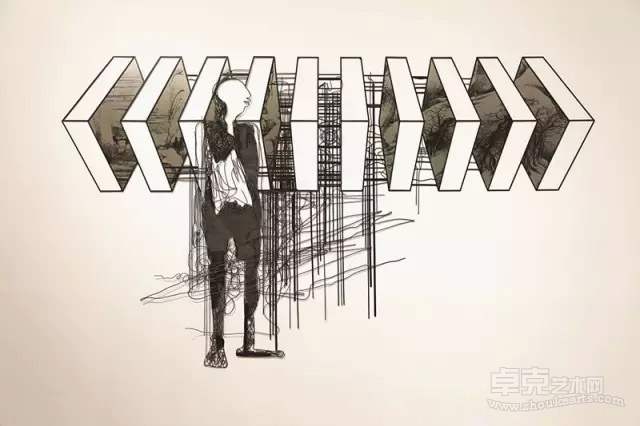

《散點透視》 系列 周嘯虎

《畫刊》:在上世紀80年代的時候,西方的文藝思潮引入中國,你閱讀了很多西方的哲學書籍,也受到影響,尤其是維特根斯坦。“地上”展里面的《地上樂園》,你卻選擇了白話版的莊子寓言故事作為旁白。這是為什么?

周嘯虎:《地上樂園》選了“莊周夢蝶”、“子非魚”和“混沌之死”這三個故事,我覺得它們非常具有當代性。比如他的思辨性,會很辯證地看問題,思考正確與錯誤的悖論和有用無用的視角;他對時間和宇宙的理解、作為與不作為的差別,這些并不因為來自古代而失效,可以被轉換為當代的思考方式。所以我將其進行白話版的敘述,讓它更質樸,更容易被理解。而且拿掉了寓言故事一般最后會有的結論性敘述,以此希望更具有開放性,能啟發另外的思考。同時,我也希望這些故事的表達能推進散文錄像的傾向。

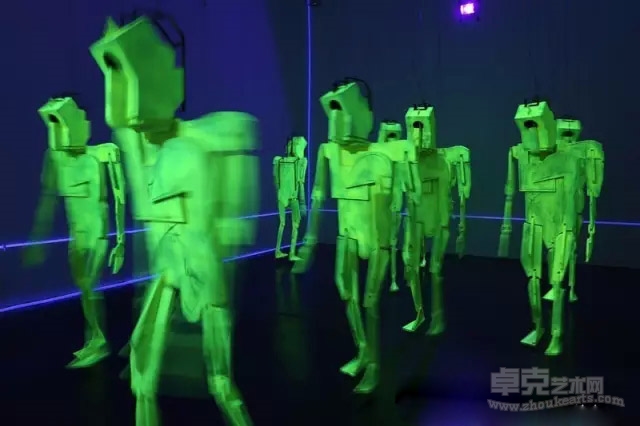

《集訓營》 周嘯虎 2007-2008年

《瘋狂英語營7》 周嘯虎 2010年

《畫刊》:這件錄像作品雖然是在實地拍攝的,但營造了一個超現實的氛圍。木偶的形象和真實的場地之間構成了碰撞,給人荒誕的感覺。你怎么思考虛幻和現實的問題?

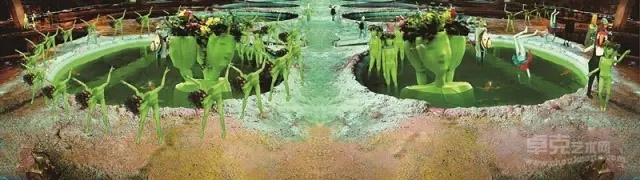

周嘯虎:這確實是我的選擇,所以錄像開始我用的是“莊周夢蝶”的意境,取其難以區分虛幻和現實的寓意。木偶的造型參考了尼德蘭畫家博斯(Hieronymus Bosch,1450-1516年)的繪畫《地上樂園》(The Garden of Earthly Delights)。我很喜歡博斯,他雖然是一個宗教畫家,但他創作的超現實的方式在當時來說,是超越了宗教敘事的。他描述人從伊甸園到人間樂園再到地獄的場景,他也描繪人的勞作和生產,他也描繪出了荒誕和現實的碰撞。我覺得這種狀態跟我們當下的現實很接近。

《蜜糖先生》 周嘯虎 2002年

《畫刊》:《地上樂園》是對社會現狀的整體文化呈現,而之前的《瘋狂英語營》和《集訓營》,針對的是具體的社會事件,這些事件是如何刺激你的創作的?

周嘯虎:這次的作品跟以前相較是有這種差別,過去的主要針對某一個具體的事件,這次的會更廣義,表達也更散文化。“瘋狂英語”是生活中的一個現象,張元還以此拍攝了一部紀錄片。我覺得這個現象背后的信息量非常大,一直想做一個跟它相關的作品。當時正好泰特美術館(Tate Modern)在做一個藝術項目,尋找一些有趣的方案,問到我的時候,我正在考慮一種不同與以往的表達,想讓“瘋狂英語”返回原地。我就邀請了瘋狂英語的老師到英國,尋找了許多志愿者參與,必須是以英語為母語的人,讓他們跟著“瘋狂英語”的老師學習初級英語。就這樣,泰特美術館的渦輪大廳充滿了“瘋狂英語”瘋狂的聲音,大家很興奮。

活動結束之后,我立刻就對志愿者和觀眾進行突擊采訪。因為他們怎么看待這個“事件”、怎么思考,才是我最想要的,也是這件作品的重要部分。我把他們的表達和思考看作是我“社會裝置”的重要部分。這些觀眾幫助我實現了作品的完整性。他們的反饋當然也是各式各樣的。有的觀眾覺得集體訓練非常快樂,給人帶來愉悅感;有的觀眾覺得這種學習方法非常奇怪;有的會反過來問,可不可以用“瘋狂中文”的方法來學習中文;也有一些參與者很理性,他們質疑為什么英語學習在中國會這么重要;也有參與者顯得很警惕,覺得這么多人一起瘋狂,這種集體迷狂式的教育給他帶來了恐懼感。所以說,在這件作品中,“瘋狂英語營”事件就像一塊扔進水里的石頭,它產生的漣漪才是我想要的東西。

包括我做《集訓營》和《偵探計劃》這一類型的創作,都是如此。我調用很多社會資源,我把這些當作“現成品”來用,也是我的“泛現成品”概念的根源,而不是過去認為的“現成品”都是指具體的物件。如何轉換成“短路”、改變視角、釋放自身能量,對我的工作來說是具有挑戰性的。

《集訓營》也是跟培訓計劃有關的項目。我去參加過兩次安利的培訓,做筆記拍照片。他們處于很瘋狂的狀態,使用各種綜合媒體,講課聲情并茂,短時間有效改變你的人生觀,我覺得他們特別藝術化。在這件作品里,我請了一個雜技團,在劇院里表演,用道具架讓所有的雜技演員都倒掛在上面。演員處于顛倒的狀態表演培訓內容,后期剪輯的時候再轉到正的,可以看出他們頭部充血的狀態和異常的重心。當觀眾看到這件作品的時候可能覺得很震撼、很荒誕。這件作品在國內國外都展出過,我印象深的是在美國。他們這家公司,但是中國的這種培訓方式在美國是不成功的。所以為什么安利在中國是這樣的狀態?我也希望借此呈現自由經濟狀態下,經濟的跨越和滲透所帶來的價值觀的變化。

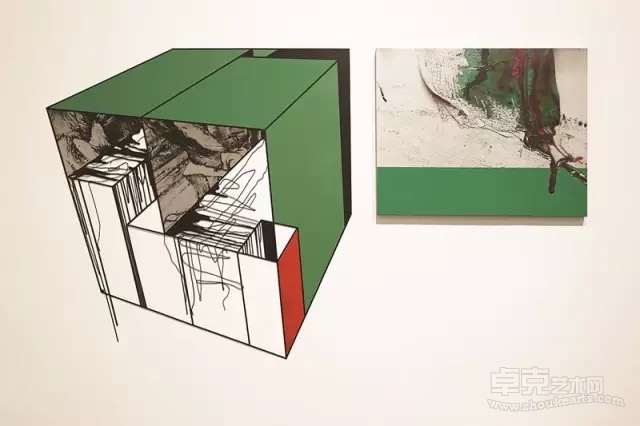

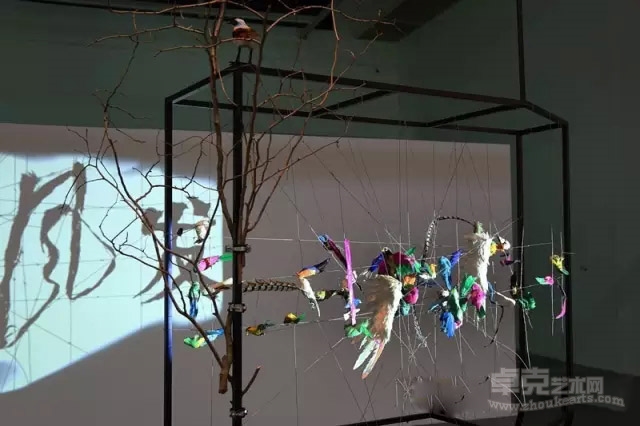

《以物觀物-極度驚喜》 周嘯虎 2016年

《以物觀物-動搖微風發》 周嘯虎 2016年

《以物觀物-你就是一塊肉》 周嘯虎 2016年

《畫刊》:“社會裝置” 是你曾經的標簽,這次展覽中,秦思源先生(Colin Chinnery)認為你實現了從“社會裝置”到“文化裝置”的轉變,你怎么看這個闡釋?

周嘯虎:這一點是他提醒我的,原來我自己是在不自覺地進行這樣的轉變,他的闡釋確實符合我創作的變化。這也呼應了我們之前聊到的不同的問題。我過去主要針對某個具體的事件和現象來創作,現在則會更為廣泛地從對文化背景的反觀和當代生活的關注,來進行一些思考和創作。

《地上樂園》靜幀 周嘯虎 雙頻道錄像 2016年

《畫刊》:從你近年的作品來看,繪畫雖然不太常見,但算是一個隱形的線索,從《蜜糖先生》的線描到這次的《散點透視》的中國畫。

周嘯虎:我一直持續地做繪畫,但很少正式拿出來。我原來是畫油畫的,1989年第12期的《江蘇畫刊》曾經給我做過專題。后來做動畫、做裝置和集體行動項目,這期間就把繪畫擱置了。差不多在2012年的時候,我想看看繪畫的表達還有多少可能性,所以持續性地有些實踐。《散點透視》是想用一個不同的方式,來回望我們的傳統繪畫。我并不想一味崇拜古人的文化,也不想只做一些小修小改。我覺得,散點透視是古代文人的一種生活態度和世界觀,是他們對自然的一種觀察方式。它在各種不同的觀察點上,把移動中的風景濃縮在一個平面中,是含有時間元素的空間表達,這和西方繪畫傳統里的焦點透視不一樣,這個挺厲害的,很像電影語言中的蒙太奇。所以我把這兩個方式結合,把時間性的蒙太奇方式引用到空間化的同時呈現中,還有些作品會并置中國繪畫和西方表現主義,同時呈現兩種不同繪畫的主體性研究。

《畫刊》:有哪些藝術家對你產生過影響?

周嘯虎:最早是格列柯(El Greco),他處在文藝復興和巴洛克之間,開始注重繪畫自身的表現性,雖然仍然是宗教畫,但對藝術家自身的狀態、情緒和材料本身的表現性,都有探索。后來對基里科(Ciorgio de Chirico)的繪畫很感興趣,他的畫也有超現實的感覺,但又有理性的成分在。另外還有博斯和喬托(Giotto di Bondone),我上世紀80年代在四川美院上學時畫的油畫,受喬托影響挺多的。

周嘯虎

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號