表現主義繪畫所強調的是接近極端的主觀性,尤其是在動蕩不安的社會環境中,表現主義繪畫為了達到恣意抒發主觀與自我的感受,而不受拘束,不遵守任何繪畫內在邏輯與規范的將客觀形態任意夸張、變形乃至怪誕處理。在表現主義畫家看來,主觀體驗是唯一真實,而現實世界的客觀性不能獨立于主觀感受而存在。由于秉持這個極端主觀的繪畫理念,因此表現主義繪畫反對藝術的目的性。 這一反對藝術的目的性的起因是由于是社會文化價值體系的混亂以致近乎崩潰所導致的。二十世界初的表現主義繪畫是二十世紀兩次世界大戰的絕佳先兆。

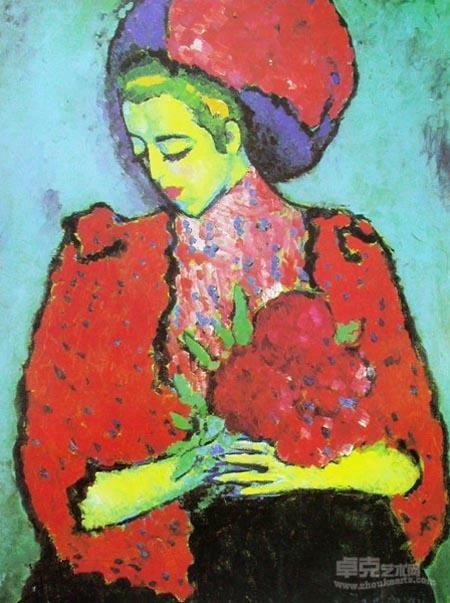

比如《萬圣節玫瑰》中的色彩完全背離了客觀存在,其夸張,非真實,非理性的色彩與其題目和內涵展示了社會規范再也無法制約人們內心的癲狂感受。

《萬圣節玫瑰》 阿歷克西·馮·瓦倫斯基 101×75cm 布面油畫 1909年

但是我們來看郭曉光的作品——他的繪制過程是一個他與客觀存在的相互作用與相互訴說的過程。同時,郭曉光并不使用任何現存的色彩詞匯,而是在尊重客觀存在的基礎上恣肆發揮,尋找自我感受。無論從他的作品的造型,色彩以及都更接近“似與不似”但更傾向于似的價值體系。不過他的筆下之似,不是肖似客觀的物理存在而是忠實于客觀存在在他心中的映射。

《廢棄的磚場—東北精神》 郭曉光 250×400cm 布面油畫 2016年

在形態和形體刻畫上,郭曉光絕不拘泥于肖似,而是尋找感受上的似,繪畫邏輯上的似,更用非常規的表現手法抒發出他對客觀的獨一無二的個人感受。這樣的作品是存在體驗的表現性繪畫,因此與表現主義繪畫的理念大相徑庭。

郭曉光的畫,看起來十分“西洋”但是其內核不屬于表現主義繪畫領域而更接近傳統繪畫的表現性特點。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號