在中華藝術宮舉辦的“現實的光芒——中國畫現代人物畫研究展”,以藝術與現實的關系為主線,通過近300件代表性作品的展示,基本廓清20世紀以來中國人物畫的發展概貌,同時也映現其面對社會現實的發展、面對西方藝術的沖擊所做出的反應。

在傳統向現代轉型的歷程中,中國現代人物畫始終圍繞著“東方與西方”、“傳統與現代”這兩大命題而發展,因此而產生“傳統派”和“融合派”。

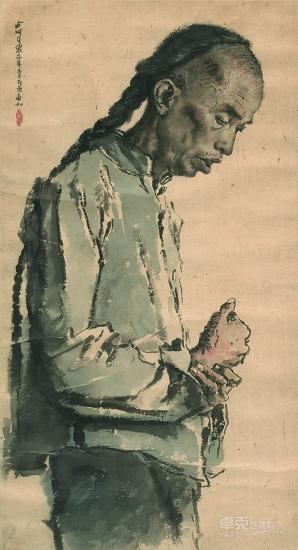

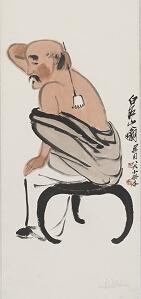

齊白石《搔背圖》,繪于1927年,北京畫院藏

20世紀以來的中國畫壇,最引人注目者當首推人物畫。這個曾在漢唐主宰畫壇,到了元代則漸趨衰落的畫科,在20世紀又重放異彩,其光彩源于現實 的光芒照耀。脫離現實,陳陳相因,是古典人物畫衰敗的緣由,關注現實,勇于創新,則是現代人物畫振興的關鍵。在中華藝術宮舉辦的“現實的光芒——中國畫現 代人物畫研究展”,以藝術與現實的關系為主線,通過近300件代表性作品的展示,基本廓清20世紀以來中國人物畫的發展概貌,同時也映現其面對社會現實的 發展、面對西方藝術的沖擊所做出的反應。

傳統向現代的轉型

春秋時期即有抑惡揚善的周代歷史人物畫的記載,魏晉時期出現了以顧愷之為代表的人物畫大家。唐宋是人物畫的盛期,名家輩出。而元代因文人畫的興起而導致山水畫和花鳥畫繁盛,人物畫不再占據主流位置,并與現實日趨疏離而逐步走向衰落。

20世紀初期,新的時代思潮沖擊封建舊文化,隱逸、遁世的文人畫觀念受到質疑,積極、入世的藝術得到提倡,雅與俗的壁壘被打破。中國藝術家們開 始貼近人生,關注現實,關乎人間冷暖的現代人物畫順應時代的發展潮流,現代人不僅入畫,而且有了別樣的畫意。以陳師曾、豐子愷、齊白石等人為代表的一批具 有革新精神的藝術家沖出摹古的怪圈,以現實人物為表現對象,在人物畫中高歌紅塵悲歡,表現俗世情懷。陳師曾是一位開放的傳統型畫家,他堅持文人畫的立場, 但并不固步自封,而主張立足于傳統之上的漸變式革新。他于1914年創作《北京風俗》冊頁34圖,以舊京風俗入畫,筆簡意饒,立意深刻,充滿生活氣息和人 間情味,開現代風俗畫之新風。豐子愷留學日本,受日本浮世繪的啟發,找到了藝術與新時代的結合點,他說:“中國畫高似喬木,西洋畫深似幽谷。喬木太高,幽 谷太深,都不宜住人。我要走在‘人’行道上,我要學習‘人生’,近于‘人情’的繪畫。”他說的“不宜住人”的中西繪畫指的應是傳統中偏于超脫的一面,他善 于從日常瑣事中尋找素材,生發意義,其畫詩意諧趣具足,平實而深永。齊白石的漫筆人物畫,簡約、幽默,富有人情味。一些現實題材的人物畫作品躍動著畫家的 那顆赤子之心,如《人罵我我也罵人》,畫的就是畫家自己,他初到北京之時,很不入時流之眼,畫家堅持自己的藝術主張,并通過漫筆人物畫維護自己的藝術尊 嚴。正是這批杰出的先行者以他們具有濃郁人間情味的作品,一掃傳統人物畫孤高荒寒之氣,中國現代人物畫由此誕生。

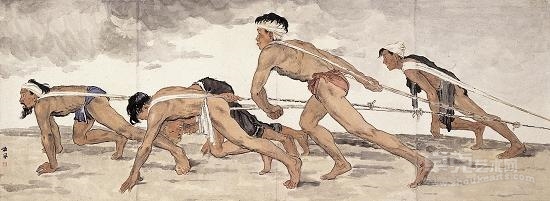

20世紀三四十年代,中國藝術家懷抱“藝術救國”的理想,以畫筆作武器,或奔赴抗日前線,或深入民間邊地,或在顛沛流離的逃難途中,以美術的方 式記錄國難,宣傳抗戰,創作了一批以民間疾苦為內容的情感豐沛、形式新穎之作。這些作品不僅體現了藝術家救亡圖強的愛國熱忱和人道主義的悲憫情懷,同時, 還體現了他們藝術救國和藝術革新的高遠志向。

抗戰為“藝術革新”提供了契機,尤其是促進了寫實主義繪畫的推行和中國畫的變革。抗戰之前,中國畫壇還沉浸在隱逸的古典之境和濃重的摹古氛圍之 中,畫家所表達的無非是清高自許的頹廢情懷,人物畫因與現實脫節、與時代游離而日趨僵化。抗戰消弭了當時中國畫壇上的種種論爭,為抗戰而藝術的指導思想被 各種類型的藝術家所廣泛接受。徐悲鴻、蔣兆和、趙望云、沈逸千、呂風子、黃少強、方人定、關山月等人,均以寫實的手法,直錄現實的苦難。抗戰使得寫實主義 繪畫得到推行,以取法西方寫實主義為主的融合中西的藝術實踐推動了人物畫乃至中國畫的革新進程。與現實疏離已久的中國畫經過抗戰血與火的洗禮,開始“走出 超現實的樂園,而進入現實的煉獄,從非人的走到人的,從無關心的走到關心的”。(傅雷語)

在傳統向現代轉型的歷程中,中國現代人物畫始終圍繞著“東方與西方”、“傳統與現代”這兩大命題而發展,因此而產生“傳統派”和“融合派”。融合派又因取法西畫的不同而分為現實主義流派和現代主義流派。前者以徐悲鴻為代表,后者則以林風眠為代表。

時代與生活的禮贊

新中國成立后,新的內容也拓展了人物畫的表現手法,借鑒民間年畫單線平涂的新工筆畫和吸收西方寫實畫法的寫實水墨人物畫,以特有的形式表達了對時代與生活的禮贊,并映現著20世紀50年代至70年代的時代風云。

徐悲鴻是中國寫實水墨人物畫的開拓者,他畢生致力于以西方寫實主義改良中國畫,并從中國人物畫入手進行中西融合的探索,開創寫實主義流派。新中 國成立初期,徐悲鴻寫實教育體系與來自延安的革命寫實傳統,以及從蘇聯引進的“社會主義現實主義”三者合流,由此產生“徐悲鴻學派”和“寫實水墨畫”,在 中國形成強大的寫實陣營,并成為50年代至70年代中國畫壇之主。“徐悲鴻學派”以徐悲鴻和蔣兆和為開拓者,亦稱“徐蔣體系”。

寫實水墨人物畫大致分為南北兩派,北方以“徐蔣體系”為代表,南方以“新浙派人物畫”為代表。“徐蔣體系”的寫實水墨人物畫,重視人物形象塑 造,強調造型的寫實性,筆墨服務于造型。除早在30年代開拓這一領域的徐悲鴻、蔣兆和外,繼起者包括以李斛、宗其香、李琦、姚有多、葉淺予、黃胄、劉文 西、王盛烈、楊之光、周思聰、盧沉、楊力舟、王迎春、王子武、王明明、劉大為、趙奇、袁武等。

與北方“徐悲鴻學派”相對的是南方的“新浙派人物畫”。當時整個畫壇都在摸索如何以國畫的形式表現新時代,在文人畫氛圍濃重的浙江畫壇產生的寫 實水墨人物畫,與徐悲鴻學派相比,少了素描味,多了傳統水墨的韻致,更貼近中國人的審美心理。其開拓者有李震堅、方增先、周昌谷等。“新浙派人物畫”的第 二代藝術家繼承了這一流派的優良傳統。

思想與語言的自覺

在經歷了十年“文革”之后,中國藝術家的思想上的自覺還體現于作品具有深刻的批判色彩。曾經一度,時代不允許不和諧音的出現,一律提倡“正面歌 頌”,幾乎所有的作品都充滿了陽光感和幸福感。新時期以來,一批對藝術和人生具有深刻認識的人物畫家,顯示了他們思想型藝術家的理論高度,同時,他們將這 一高度轉化為作品中的批判性鋒芒,這種批判色彩在都市題材人物畫中尤為突出。20世紀90年代以來,隨著中國都市化進程的加快,都市愈來愈受到藝術家的關 注,成為他們熱衷表現的對象。劉進安、劉慶和、李孝萱、陳蘇平等均以調侃、辛辣的筆調,表達著對現代都市生活的反思與批判,揭示都市生活的焦慮與無助,荒 誕與虛無。

中國現代人物畫語言上的自覺首先體現為表現性水墨人物畫的興起。1980年代初,國門打開,“西風”襲來,一直囿于寫實的中國畫壇開始接受西方 現代藝術的洗禮,其中,德國表現主義以其強烈的象征寓意性吸引大批中國畫家,他們逐步摒棄寫實手法,脫離客觀敘事,以變形夸張的水墨語言表達主觀感受。語 言上的自覺還體現在寫意性水墨人物畫的振興。

中國現代人物畫猶如一部生動的視覺文獻,形象地記錄了社會的發展和時代的變遷,亦反映了文化的轉型與思想的變革。關注現實,貼近人生是中國現代人物畫興盛的根本。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號