近現(xiàn)代的中國(guó)社會(huì)遇上了千年未有的變局,於藝術(shù)而言同樣如此。一方面,傳統(tǒng)藝術(shù)的強(qiáng)大力量在此時(shí)不但沒(méi)有絲毫減弱,反而還衍化出了很多新的藝術(shù)表現(xiàn)形式,流派紛紜,大家迭出。張大千的全能被譽(yù)為五百年來(lái)一人而已,無(wú)論工筆寫(xiě)意,都難掩一股清逸的氣息;齊白石設(shè)色濃麗、痛快淋漓的大寫(xiě)意繼承海派遺緒又自出機(jī)杼,稚拙中飽含一種難得的天趣;黃賓虹大象無(wú)形的山水渾厚華滋,其筆墨精神則直接與宋人相通無(wú)礙。這一時(shí)期的傳統(tǒng)藝術(shù),無(wú)論是工筆還是寫(xiě)意,無(wú)論人物、花鳥(niǎo)還是山水,都可謂是宋元以後的另一高峰。

另一方面,西風(fēng)東漸的流風(fēng)所及,藝術(shù)家們開(kāi)眼看世界,甚至直接到西方取法,試圖打通中西方繪畫(huà)融合的筋脈。他們中大多數(shù)人在積極吸取西方藝術(shù)理論和繪畫(huà)技巧的同時(shí),結(jié)合古典藝術(shù)審美和傳統(tǒng)工具進(jìn)行綜合性的藝術(shù)實(shí)踐,最終以此來(lái)表現(xiàn)那些最能體現(xiàn)中國(guó)文化精神的經(jīng)典母題。林風(fēng)眠柔和靜謐的畫(huà)面中那難以排遣的孤冷,黃胄速寫(xiě)式的筆觸中那不可阻擋的奔放,吳冠中精心安排的點(diǎn)線面所構(gòu)成的文化鄉(xiāng)愁,都是西方繪畫(huà)手法結(jié)合中國(guó)古典美學(xué)理念的典範(fàn)。

這就是近現(xiàn)代繪畫(huà)的特點(diǎn):亦古亦新,亦中亦西。從某種意義上說(shuō),近現(xiàn)代繪畫(huà)是一座雙向通行的橋樑,即可通向廣袤未知的未來(lái)世界,又可回溯脈絡(luò)紛繁的古代源頭,而那些大家們猶如橋上燈火,照亮後人們的藝術(shù)旅途。這也正是為什麼近現(xiàn)代繪畫(huà)成為最近十年來(lái)市場(chǎng)熱點(diǎn)的原因所在:這些近現(xiàn)代大家們幾乎橫跨清末、民國(guó)和建國(guó)後直至當(dāng)代等不同的歷史節(jié)點(diǎn),從他們的作品中我們可以觀察到這一百年來(lái)藝術(shù)乃至社會(huì)的變化過(guò)程;並且他們是距離我們最近的、已有定論的歷史人物,他們有可能是最後的大家!

以下,我們從北京文津閣2016年春季拍賣中遴選出一些重要的近現(xiàn)代名家作品,供大家同賞。

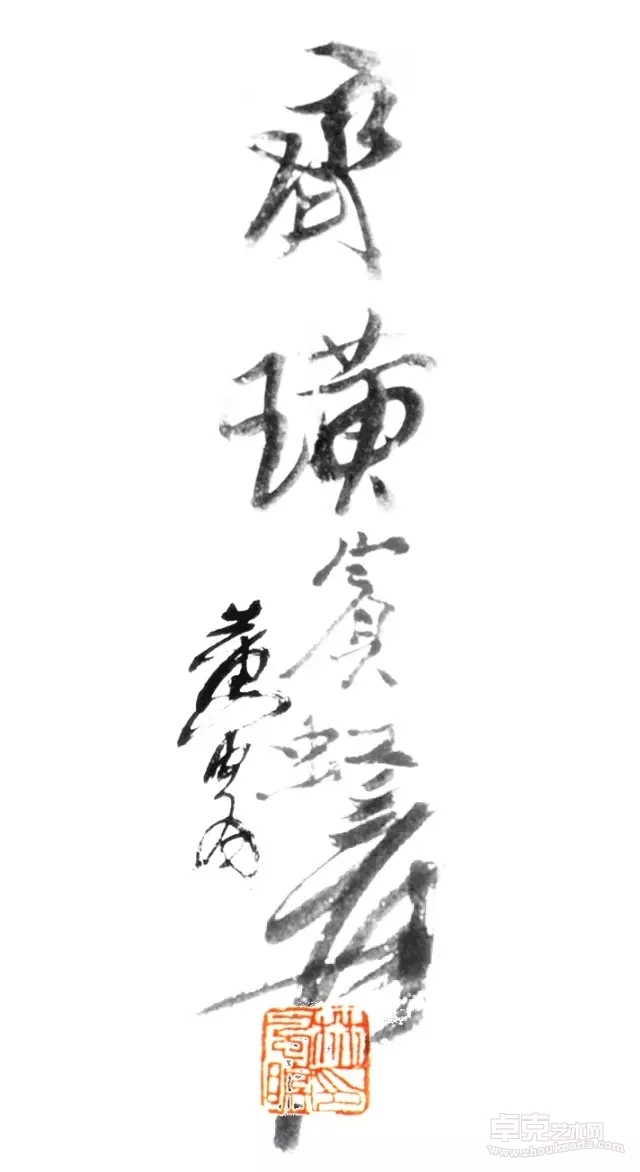

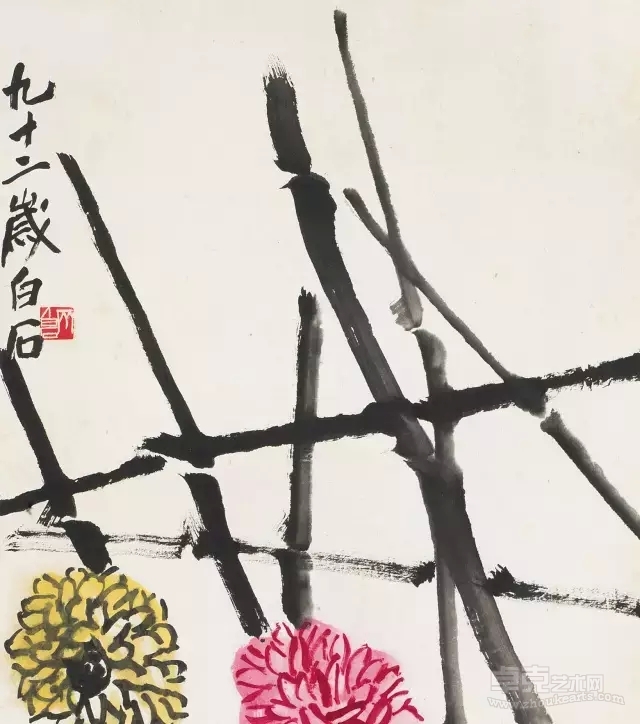

秋菊?qǐng)D

鏡心

設(shè)色紙本

100×48cm(1) ,約4.32平尺

展覽:

(一)“第二屆海外回流精品彙報(bào)展”,保利藝術(shù)博物館,2011年9月。

(二)“中國(guó)近現(xiàn)代書(shū)畫(huà)十二大名家精品展(三)”,保利藝術(shù)博物館,2011年10月。

著錄:《中國(guó)近現(xiàn)代書(shū)畫(huà)十二大名家精品集》(三),第98頁(yè),保利藝術(shù)博物館,2011年10月。

來(lái)源:

(一)此作得自郭秀儀親屬。

(二)北京保利2011年秋季拍賣會(huì)“郭秀儀誕辰一百周年珍藏書(shū)畫(huà)夜場(chǎng)”,Lot1558拍品。

九十二歲的白石,已然畫(huà)不了那些當(dāng)時(shí)賣價(jià)能略高幾個(gè)銀元的精緻工蟲(chóng)了,然而能活到這個(gè)年歲的藝術(shù)家太少,恰恰中國(guó)畫(huà)又是一個(gè)積累的過(guò)程,是靠養(yǎng)出來(lái)的,煙雲(yún)供養(yǎng),雲(yún)山蒙養(yǎng),詩(shī)文滋養(yǎng),故中國(guó)畫(huà)家不懼老,反而老而彌辣,在藝術(shù)上的理解更為深刻,心態(tài)更為平和,筆端更覺(jué)蒼渾。齊白石就是一個(gè)典型,白石老人這張菊花畫(huà)得憨態(tài)可掬,用色凝重豔麗,而且筆筆送到,毫無(wú)老態(tài)。更令人擊掌稱絕的是菊花後面的竹籬,筆端霸悍之氣淋漓滿紙,穿插分佈巧妙,看著極為過(guò)癮。這張畫(huà)上白石自題“九十二歲白石”,然而當(dāng)時(shí)白石老人的實(shí)際年齡也就九十虛歲,因?yàn)樵缒臧资癁楸苊鼣?shù)中之不吉,聽(tīng)了算命先生的話,自個(gè)將年齡虛長(zhǎng)了兩歲。對(duì)於長(zhǎng)壽一事白石也頗為自得,在畫(huà)上更是大題特題,這也是白石老人可愛(ài)的一面。

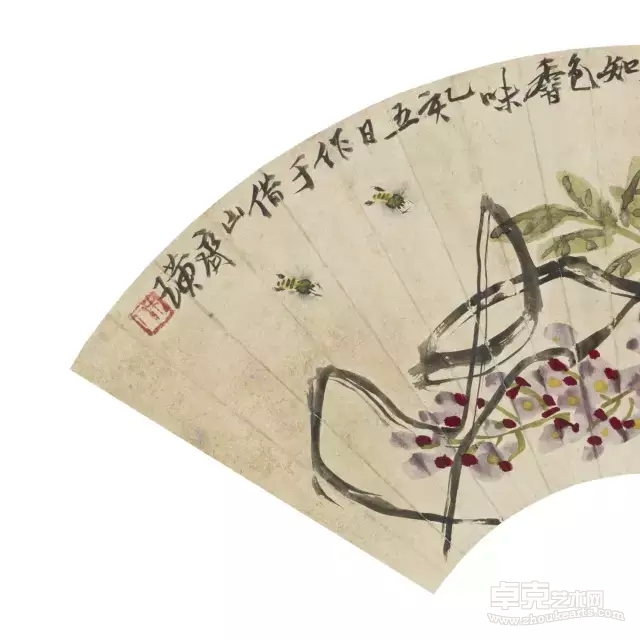

齊白石 邵 章

紫藤蜜蜂 行書(shū)元稹詩(shī)

鏡片

設(shè)色紙本/水墨紙本

19×53cm(2),約0.91平尺(每幅)

說(shuō)明:邵章(1872-1953),字伯炯。浙江杭州人。光緒時(shí)進(jìn)士,又留學(xué)日本。曾任中央教育會(huì)議議員、北京法政專校校長(zhǎng)。工書(shū)法,精研碑帖。

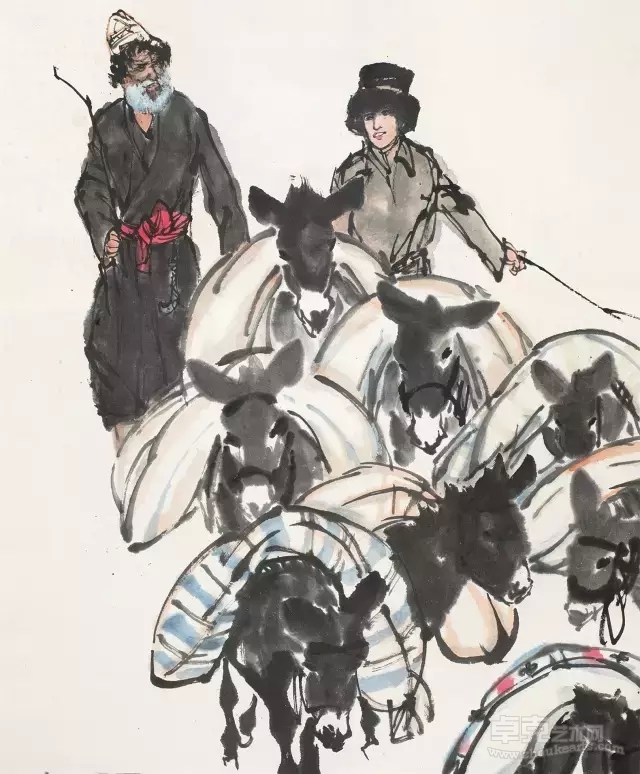

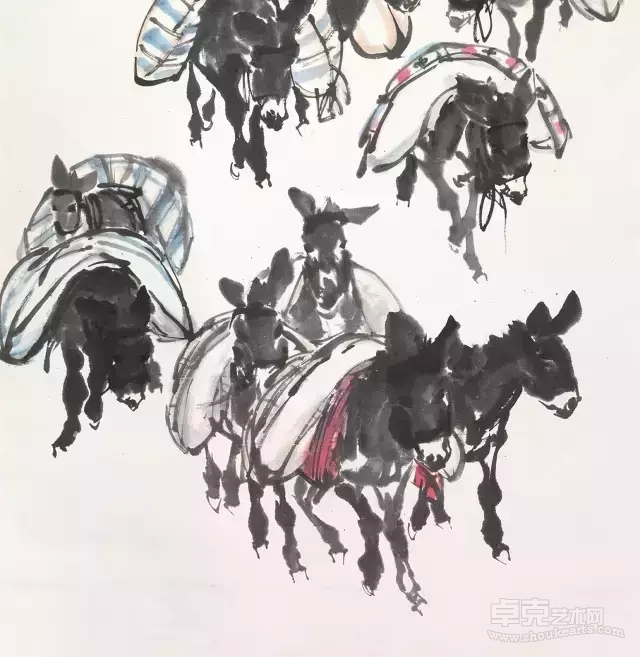

黃 胄

(1925-1997)

趕驢圖

立軸

設(shè)色紙本

177×95cm(1),約15.14平尺

說(shuō)明:上款人“家屯同志”即許家屯(1916年3月-2016年6月29日),原名許元文,祖籍江蘇如皋,原中共中央顧問(wèn)委員會(huì)委員、新華社香港分社社長(zhǎng)。與黃胄等藝術(shù)家交往頗多,所收黃胄作品多為精品力作。

黃胄這件趕驢圖創(chuàng)作於1975年,時(shí)黃胄五十歲。在1966年到1972年之間因?yàn)槲母锏男n擊,黃胄幾度被迫擱筆。1975年回到北京任輕工業(yè)部工藝美術(shù)公司顧問(wèn),這時(shí)的黃胄充滿了創(chuàng)作的激情和熱望,加上日漸成熟老辣的筆墨,很快迎來(lái)了八十年代的創(chuàng)作高峰期。

世人都知道黃胄是“驢販子”,按黃胄自己的說(shuō)法,畫(huà)驢只是為了練練筆墨。然而實(shí)在禁不住黃胄潑天也似的才氣,信手揮寫(xiě)之間,把毛驢畫(huà)得占盡風(fēng)流,乃至於成了頗能代表黃胄風(fēng)格的常畫(huà)題材之一。

畫(huà)中驢計(jì)有十五頭,青壯老幼都有,皆馱袋前行,筆墨精準(zhǔn)簡(jiǎn)淨(jìng)又極盡生動(dòng)之能事,仿佛能聽(tīng)到踏踏的蹄聲。有一老一少,半隱在驢群之後,老者執(zhí)鞭,有須如雪;同行少女畫(huà)得嬌俏可愛(ài),頭戴“吐瑪克”,是塔吉克族特有的一種高筒皮帽。濃墨寫(xiě)就的帽子更襯托出少女臉龐的嫵媚,然黃胄畫(huà)中幾乎所有的少數(shù)民族少女,在俊美之中均多了一份英爽之氣,看久了也不覺(jué)得膩,這大概就是作者風(fēng)骨在筆墨中的投射罷。

林風(fēng)眠

(1900-1991)

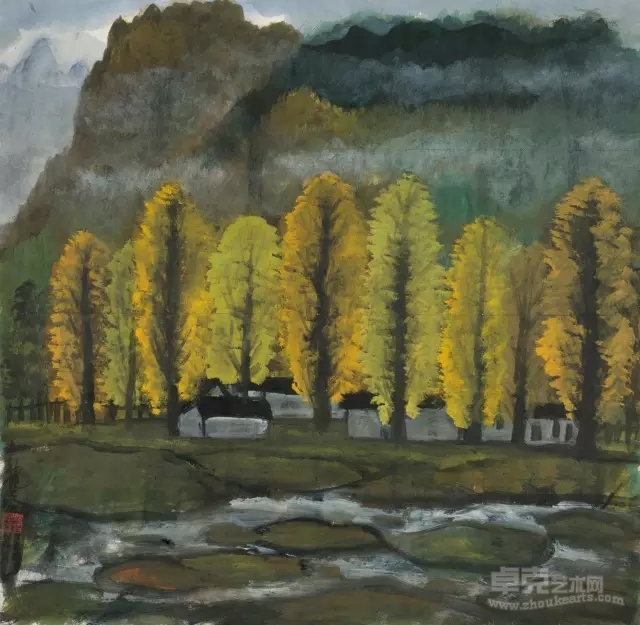

秋林野屋圖

鏡框

設(shè)色紙本

66×68cm(1),約4.04平尺

出版:《那些人、那些事——藝邊談墨錄》,扉頁(yè),王慕蘭著,上海文藝出版社,2006年。

說(shuō)明:著名美術(shù)家沈柔堅(jiān)舊藏。

沈柔堅(jiān)(1919.10—1998.7),福建詔安人。曾任中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)上海分會(huì)副主席、中國(guó)版畫(huà)家協(xié)會(huì)副主席、中國(guó)文聯(lián)委員、上海市文聯(lián)副主席、《辭海》美術(shù)科目主編、上海大學(xué)美術(shù)學(xué)院教授等職務(wù)。與林風(fēng)眠交情頗深,一時(shí)傳為藝壇佳話。

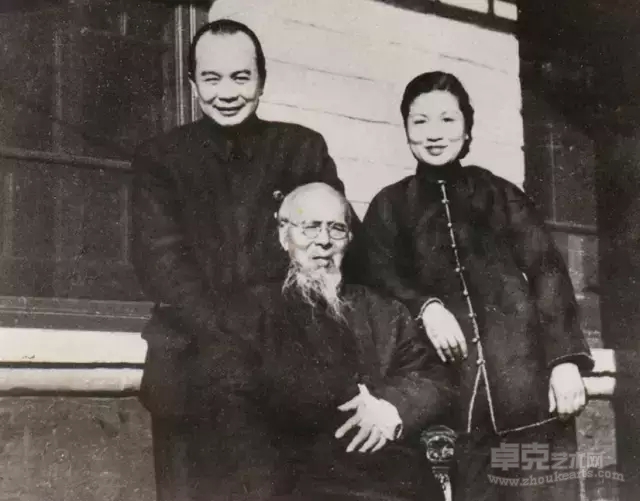

1990年12月沈柔堅(jiān)陪同林風(fēng)眠和馮葉(左一)在香港藝術(shù)中心參觀《沈柔堅(jiān)畫(huà)展》

輕煙橫嶂,秋樹(shù)鑠金,林間掩映幾處瓦舍,近景一片流水潺潺。林風(fēng)眠一生畫(huà)了許多這樣的秋林野屋,構(gòu)圖大致相同。

一個(gè)藝術(shù)家總有一些或熱烈或幽微的情懷,其在作品中的表現(xiàn)形式也頗異尋常;往往會(huì)把一個(gè)圖式一畫(huà)再畫(huà),甚至成了一個(gè)時(shí)期的代表性符號(hào)。而這決非自我複製,而是情感的宣洩,心緒的寄託。譬如梵高的向日葵,倪瓚的一河兩岸,莫奈的睡蓮池,八大山人白眼向人的禽鳥(niǎo)。林風(fēng)眠之秋林野屋,當(dāng)屬此類。

林氏這類作品我見(jiàn)過(guò)不少,客觀來(lái)講,這件沈柔堅(jiān)舊藏的作品,乃是同類中的翹楚。溪流在近景中安排得極為妥貼,著墨不多,卻有舉重若輕之?huà)甘欤瑱M向的流水如留白一般,化解了遠(yuǎn)景大山巨嶂的重墜之感。水中巨石磊磊,石面上略略點(diǎn)染金黃,恍如附滿了落葉。畫(huà)家匠心,於此可見(jiàn)。中景一排秋樹(shù),璀璨流美,蓬勃飽滿。遠(yuǎn)景巨嶂的描繪也比同類作品更為豐富,在色彩的經(jīng)營(yíng)上多了許多微妙的細(xì)節(jié)。

這件佳作原屬沈柔堅(jiān)舊藏,在那個(gè)特殊的年代,林風(fēng)眠被目為“資產(chǎn)階級(jí)學(xué)者”,沈柔堅(jiān)與其過(guò)從甚密,還常遭他人非議;而沈柔堅(jiān)依然對(duì)林風(fēng)眠頗多照顧,兩人在當(dāng)時(shí)的珍貴友誼,沈柔堅(jiān)夫人王慕蘭在《那些人,那些事——藝邊淡墨錄》中有詳盡的記載。故知此佳作花落沈家,亦不足為奇。而且這種知交之間的惺惺相惜,酬唱應(yīng)和,歷來(lái)就為文人所欽慕,這件作品,也算是前輩風(fēng)流的一個(gè)見(jiàn)證罷。

蘆漁圖

鏡心

設(shè)色紙本

66×66cm(1),約3.92平尺

鸕鷀漁舟,也是林風(fēng)眠常畫(huà)的題材,這張《蘆魚(yú)圖》尤為精到。林風(fēng)眠在這一類的作品中追求水墨的音韻感,濃淡墨在畫(huà)面上跳躍衝撞,渲染鋪排,仿佛一曲交響樂(lè)。而漁舟和鸕鷀本身就像是自然界經(jīng)過(guò)提煉的符號(hào),經(jīng)過(guò)林風(fēng)眠的演繹,更加引人入勝。漁舟在畫(huà)面上橫臥,上面用濃墨點(diǎn)綴兩只高度符號(hào)化的鸕鷀,點(diǎn)線的對(duì)比令人叫絕,遠(yuǎn)山明晦,如有月光映照,蘆葦用筆勁挺,在水面映出倒影。林風(fēng)眠頗為癡迷流暢光滑的線條,以及這些線條微妙的弧度變化給觀者帶來(lái)的心靈震顫,所以他孜孜以求地反復(fù)擺弄這些線條,從古裝仕女到漁舟鸕鷀,莫不離形取神,演繹他心中的樂(lè)章。

吳冠中

(1919-2010)

長(zhǎng)松高立圖

鏡片

設(shè)色紙本

67×95cm(1),約5.73平尺

來(lái)源:香港佳士得2011年春季拍賣會(huì),第2774號(hào)拍品。

吳冠中先生在水墨這種表現(xiàn)形式上取得的成就,毫不遜色於那些長(zhǎng)期淫浸傳統(tǒng)的畫(huà)家。吳冠中的水墨創(chuàng)作始於七十年代,到八十年代以後漸臻化境,創(chuàng)作了一大批在當(dāng)時(shí)極具學(xué)術(shù)前瞻性的精彩之作。

雖然吳冠中一直批判那些矜矜於筆墨程式,食古不化的學(xué)術(shù)風(fēng)氣,且從不照搬古人的筆墨,但是他對(duì)傳統(tǒng)的繼承,卻是深入古賢之堂奧的。舍其皮肉,得其神髓,這正是吳冠中高明之處。所以吳冠中反對(duì)的不是傳統(tǒng)筆墨的形式,他反對(duì)的是傳統(tǒng)筆墨的“程式”。

然而吳冠中的藝術(shù)主張並不為所有學(xué)人接受,乃至於有人斷章取義吳冠中之言論,在美術(shù)界引發(fā)了一場(chǎng)關(guān)於“筆墨等於零”的大討論,張仃還撰文回應(yīng),曰:“守住中國(guó)畫(huà)的底線”。這樣的討論在中國(guó)美術(shù)史上是具有里程碑意義的,可惜如今但少像吳冠中先生一樣的智者,用振聾發(fā)聵的言論敲打這日漸癡滯的美術(shù)界。

吳冠中這張作品,姑且叫它《長(zhǎng)松高立圖》罷;畫(huà)中四松據(jù)石而生,充滿了孤絕傲岸的氣格,極似吳先生本人的氣質(zhì)和姿態(tài)。眼前風(fēng)景化為胸中塊壘,又用詩(shī)一樣的筆墨揮灑出來(lái),這難道不是中國(guó)文人畫(huà)對(duì)於境界的追求嗎?

此畫(huà)從風(fēng)格上來(lái)看,應(yīng)該是吳冠中八十年代的作品。這時(shí)候吳先生已經(jīng)在中西融合的道路上邁出了豪邁的一步。畫(huà)面中虯曲若龍蛇盤(pán)飛的線條,可謂流美之極;四松勢(shì)態(tài)各盡奇縱之能事,且刪繁就簡(jiǎn),畫(huà)面潔淨(jìng),充滿了音樂(lè)的節(jié)奏感。

吳冠中說(shuō)過(guò):“點(diǎn)、線、塊、面,都是造型手段,黑、白、五彩,渲染無(wú)窮氣氛。”仔細(xì)看去,這張作品的松樹(shù)樹(shù)幹還真是點(diǎn)染地五彩斑斕,所幸有濃重恣肆的墨色,壓住了跳躍的色塊,反而讓畫(huà)中松樹(shù)凸顯一種特殊的淳厚質(zhì)感,越玩味越覺(jué)妙不可言。

黃賓虹

(1865-1955)

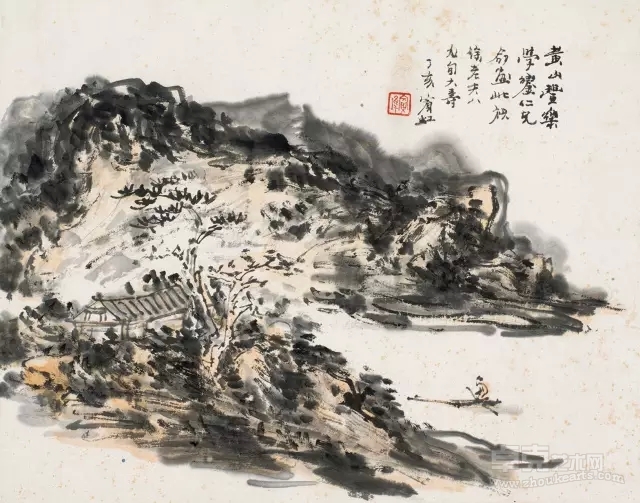

黃山豐樂(lè)圖

鏡片

設(shè)色紙本

27×34cm(1),約0.83平尺

說(shuō)明:上款人程學(xué)鑾(1879-1960),字仰坡,號(hào)他山,杭州人。清季舉人,畢業(yè)於日本早稻田大學(xué),回國(guó)後任駐日公使館書(shū)記官等職。1956年7月,被聘為上海文史館館員。工書(shū)法,尤精小楷。

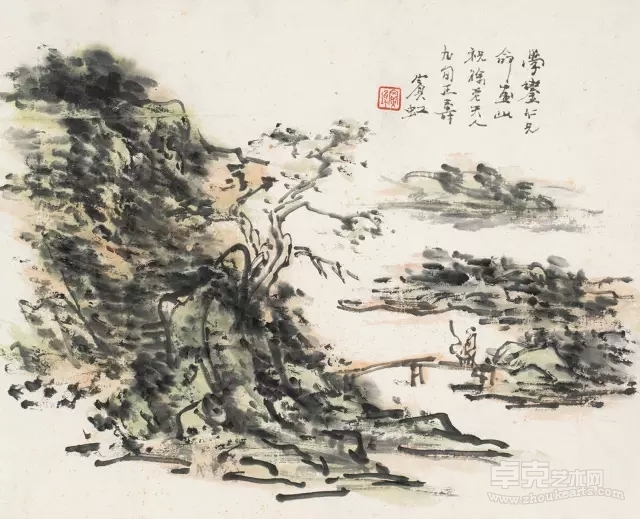

春山圖

鏡片

設(shè)色紙本

28×34cm(1) ,約0.86平尺

來(lái)源:嘉德四季第十七期,Lot0793,2009年3月。

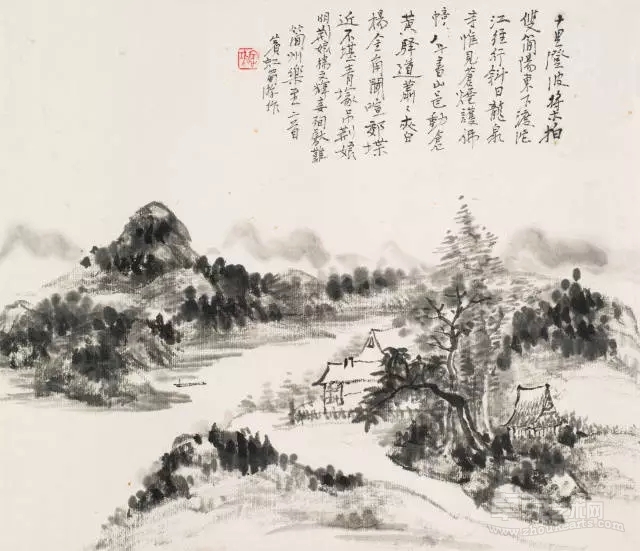

簡(jiǎn)陽(yáng)道中圖

鏡心

水墨紙本

24×27.5cm(1) ,約0.59平尺

張大千

(1899-1983)

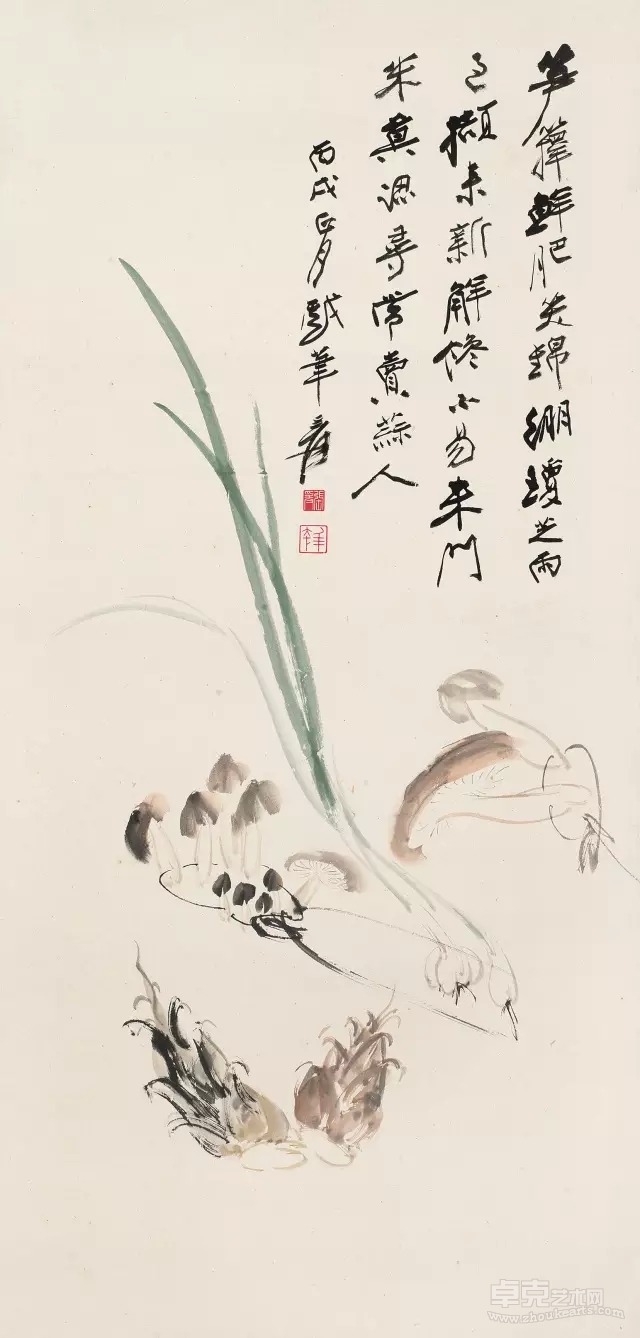

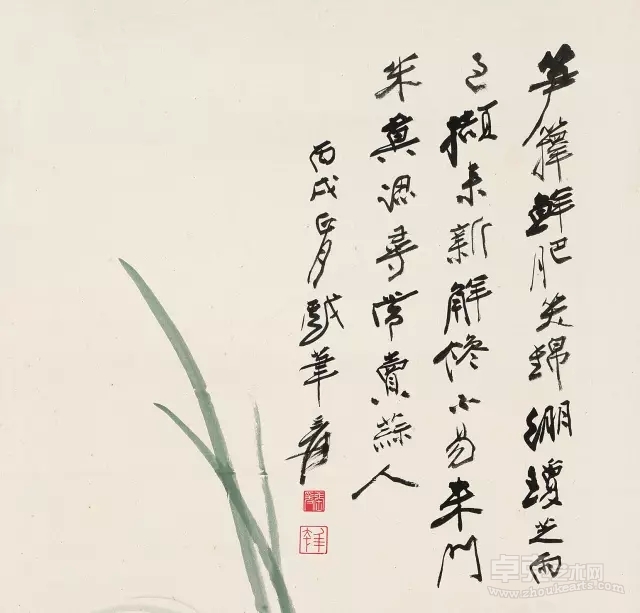

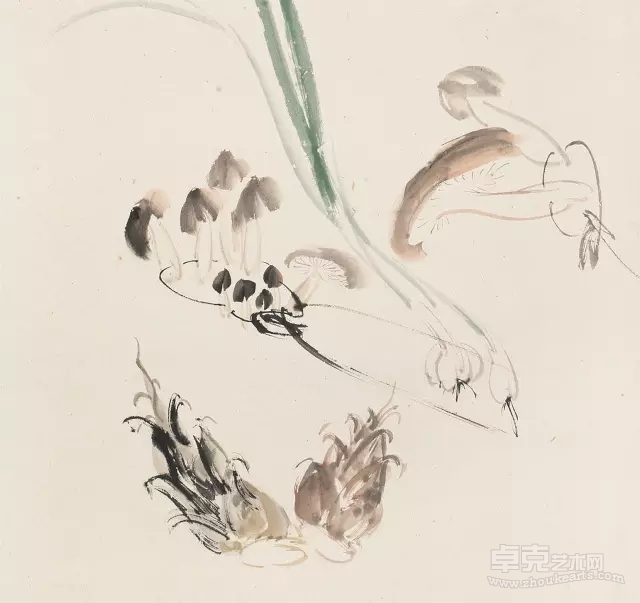

蔬果圖

鏡心

設(shè)色紙本

111.5×53cm(1),約5.32平尺

張大千先生為中國(guó)近現(xiàn)代最重要畫(huà)家之一,於山水、花卉、人物無(wú)不精擅,畫(huà)藝蜚聲國(guó)際。早年專注於傳統(tǒng)筆墨,於石濤尤見(jiàn)功力,其作足可亂真。赴敦煌臨摹壁畫(huà)後,畫(huà)風(fēng)轉(zhuǎn)呈豐麗細(xì)潤(rùn),嗣後成立一己風(fēng)格,氣韻高雅,筆精墨妙,深得文人畫(huà)神髓。晚年畫(huà)風(fēng)再變,好用青綠及水墨作大潑墨,蒼莽不羈,淋漓盡致。精鑒別,富收藏,曾出版《大風(fēng)堂名跡集》四冊(cè)。詩(shī)文亦精妙。

田世光

(1916-1999)

白猿圖

鏡框

設(shè)色紙本

108×42cm(1) ,約4.08平尺

田世光,號(hào)公煒,祖籍山東樂(lè)陵,世居北京西海澱六郎莊。師承張大千、趙夢(mèng)朱、吳鏡汀、於非闇、齊白石諸先生。早年拜張大千門(mén)下,為大風(fēng)堂弟子之一 。曾求學(xué)於京華美術(shù)學(xué)院,專攻國(guó)畫(huà)花鳥(niǎo),解放前在北平國(guó)立藝專任教,任中央美院教授。長(zhǎng)期從事花鳥(niǎo)、山水畫(huà)創(chuàng)作,繼承了宋元派雙勾重彩工筆花鳥(niǎo)畫(huà)的優(yōu)良傳統(tǒng)技法,並賦之予新的時(shí)代精神,為我國(guó)現(xiàn)代工筆花鳥(niǎo)畫(huà)名家。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)