董其昌,歷經三位皇帝,叱咤一生,可謂要風得風,要雨得雨;為官期間從未被剝奪過官職,際遇完全與當時動輒得咎的官員不同,在仕途經營上可以說相當成功。

但他并不甘心于政治上的如魚得水,他在書法的造詣追求上更是傲視晚明,其書法不僅被譽為獨步明朝三百年,更有推為羲之、獻之伯仲,無論是個人藝術造詣或是歷史定位,都獲得極高的成就和肯定。

此卷抄錄了唐代李商隱《謝河東公和詩啟》,李商隱以“情詩”聞名,其中“身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通”、“春心莫共花爭發,一寸相思一寸灰”等廣為傳頌,詩風纏綿悱惻,優美動人,董其昌亦為之“傾心”。而此詩想必打動其抄錄并不僅僅為“為芳草以怨王孫,借美人以喻君子”這美妙的詩句,更為李商隱與柳仲郢這知己難逢的情誼。

李商隱仕途坎坷,一直郁郁寡歡,大中五年(851年)年秋天,被任命為西川節度使的柳仲郢向李商隱發出了邀請,希望他能隨自己去西南邊境的四川任職。李商隱接受了參軍的職位,在四川的梓州幕府生活是李商隱宦游生涯中最平淡穩定的時期,李商隱已經再也無心無力去追求仕途的成功。而他的才華一直被柳仲郢所賞識,并總以書信往來。

在梓幕生活期間,李商隱曾作《西溪》

悵望西溪水,潺湲奈爾何。

不驚春物少,只覺夕陽多。

色染妖韶柳,光含窈窕蘿。

人間從到海,天上莫為河。

鳳女彈瑤瑟,龍孫撼玉珂。

京華他夜夢,好好寄云波。

柳仲郢對此詩大加贊賞,李商隱便寫信寫給柳仲郢即《謝河東公和詩啟》,詩中這樣說:我于日前偶然出城,偶然到了西溪,偶然有所感觸,我就寫了一首詩,沒想到被您見到了,我很慚愧。我這首詩只是偶然的感興,沒有特別的意思。但柳仲郢覺得他寫得很好。董其昌在晚年向其求書的人頗多,此卷想必也為其知己所書,因以此詩以寄情懷。

對于董其昌的書法理解,以其性格也許只有他自己的評價可以讓其信服,“吾書無他奇,但姿態高秀,為古今獨耳。心忘手,手忘筆,筆忘法,純是天真瀟灑。”

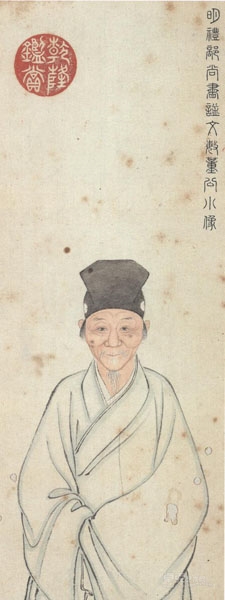

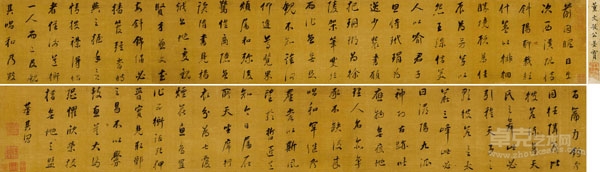

董其昌 行書李商隱《謝河東公和詩啟》

中鴻信2016春拍作品

手卷 絹本水墨

25.5×341cm

釋文:前因暇日,出次西溪,既惜斜陽,聊裁短什,蓋以徘徊勝境,顧慕佳辰,為芳草以怨王孫,借美人以喻君子。思將玳瑁,為逸少裝書;愿把珊瑚,與徐陵架筆。斐然而作,曾無足觀,不知誰何,仰達尊重。果煩屬和,彌復兢惶。商隱曾讀《隋書》,見楊越公地處親賢,才兼文武,每舒繡錦,必播管弦。當時與之握手言情,披襟得侶者,惟薛道衡一人而已。及觀其唱和,乃數百篇。力均聲同,德鄰義比。彼若陳葛天氏之舞,此乃引穆天子之歌。彼若言太華三峰,此必曰潯陽九派。神功古跡,皆應物無疲;地理人名,亦爭承不缺。后來唱和,罕繼聲塵,常以斯風,望于哲匠。豈知今日,屬在所天。坐席行衣,分為七覆;煙花魚鳥,置作五沖。詎能狎晉,實見取曾阝之易,不以釁鼓,惠莫大焉。恐懼交縈,投措無地之盟。

款識:董其昌。

鈐印:董其昌印(白文)、玄宰齋(朱文)、太史氏(白文)

鑒藏印:次屏秘玩金石書畫印(白文)、殿藩平生真賞(白文)、喜見云章(朱文)

題簽:王之翰:董文敏公墨寶。

藏家簡介:王之翰,字次屏,山東濰縣人。道光間(1821-1850)由翰林院編修,歷官至內閣學士,兼禮部侍郎銜。工詩文,善楷書,筆法類磚塔銘,向無茍筆,亦無訛字。嘗主順德龍閣書院、廣平清輝書院。

此卷董其昌行書李商隱《謝河東公和詩啟》正是其意之表達,展卷,數十字姿態之悠雅,風神之俊朗,則又處處溶于絹素,溢出于筆墨之外。用筆看似平淡卻隱含變化,點化表現也趨向質樸蒼勁,單字結體則是寓奇巧于平穩中,舒朗的間距透露出空靈的氣息,達到一種既雄強又從容不迫的淡雅和諧境界。這種帶有質樸外貌的書風似乎更能代表董其昌在書法上的追求與成就,也成為他晚年用來詮釋書法的本體風格。董其昌在晚年更接近李邕的體勢,主要以敧側取勢,從此卷書中不難看出,字字結體偏于右方,以此可證為其晚期作品。他曾將自己書法與趙孟頫相比,甚是精彩。“與趙文敏較,各有短長。行間茂密,千字一同,吾不如趙。若臨仿歷代,趙得其十一,吾得其十七。又趙書因熟得俗態,吾書因生得秀色。趙書無弗作意,吾書往往率意,當吾作意,詔書亦輸一籌,苐作意者少耳。”

這里他將自己的書法說成“姿態高秀”而且得“秀色”,去吧趙孟頫書法形容為“俗態”。當然,這里的“俗”當指習也,因為書寫的太熟練而形成的習慣,二就是帶有較多的習氣,而非低俗的意思。

董其昌的書法,350年來,受到歷代珍視。各種藝術家、收藏家都對董其昌給予特別關注。八大山人到70歲,還在寫信求人家借閱董其昌畫冊;康熙皇帝一生臨寫董其昌書法;高士奇這樣的大收藏家,在他的《江村消夏錄》中,特別指出,董其昌是近代第一,其書畫另外單獨列出,在他的私人賬本《江村書畫目》最后,羅列了他收藏的53件董其昌書畫。這樣的社會風潮,就帶來了一個明顯的問題,就是目前董其昌傳世作品中,手卷很多,立軸相對較少。但這一切,似乎也是董其昌的預想,董其昌對書法最初的追求就一定要在書史占據舉足輕重的地位,因此,他不僅在筆墨上極為用心,而在形式上頁頗有一番見解。

向董其昌求作的人絡繹不絕,而且都是社會階級較高的文人或者鑒賞家,通常他們手上都有古代法書名跡。熟悉古代經典書跡的董其昌當然不至于不清楚卷冊在書法史上的主流地位,若要讓自己的作品跟這些名作產生關系,除了讓他們的主人打交道以外,形式上的接近也很重要,至少可以確保不會因為尺寸的差異和無法與這些名作收藏在一起。此外,董其昌最在意的就是書法上能否與大家并列,由于他對自己的學書成就深具信心,自然選擇與經典名作相近的卷冊尺寸,好讓評論者可以更客觀公眾的評論其書史地位。時至今日,確實也印證了他的觀點。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號