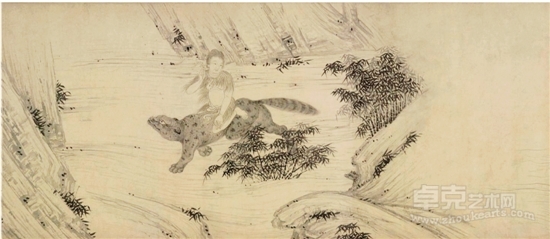

宋 佚名 九歌圖卷 故宮博物院藏

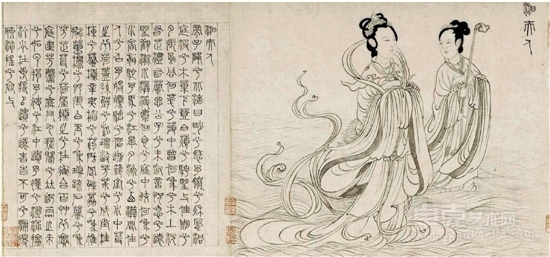

元 張渥 九歌圖 吳叡書辭卷 紙本水墨 29×523.5cm 吉林省博物館藏

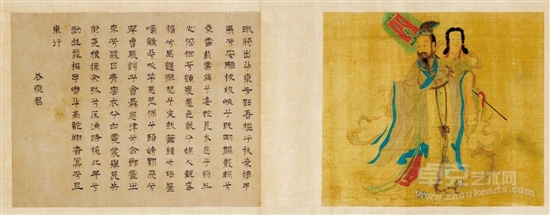

明 趙孟頫款 九歌圖 美國弗利爾美術館

美術史上,不少名家以《楚辭·九歌》為依據進行創作。最早可追溯至宋人李公麟,元代的趙孟頫、張渥、錢選均曾畫過;到明末清初,由于社會動蕩和政治變遷,該題材蔚然成風,為史家看重的屬蕭云從的版畫《九歌圖》。

從歷代各家關乎《九歌》的傳世作品來看,盡管不同畫者風格不太相同,且藝術水準也有高低之異,但在人物性別的設定上,幾乎沒有太大出入,尤其是對云中君和大司命的描繪,呈現的均是男性形象,特別是在張渥的傳世作品《臨李公麟九歌》(現藏于吉林博物院)中,大司命甚至是上了年紀的“老頭”。

反觀傅抱石所畫的《云中君》,同樣是充滿了浪漫主義想象的作品:大司命乘龍持劍,英姿勃發;云中君御輦凝神,鎮定自若。傅抱石不僅將以往《九歌》題材中的“云神”云中君畫成了飄逸的曼妙女子,還將持杖須眉的“壽神”大司命“減齡”為俊朗的青年男性,并讓他倆同框。

傅抱石一年3幅《九歌》題材

《云中君》創作于1954年。值得關注的是,除了這一件作品,同年,傅抱石就“云中君和大司命”題材創作的作品還有2幅,其中一幅為藏于中國美術館的十開《九歌圖冊》,另一幅為同年創作的《云中君和大司命》軸,后者曾于2013年現身保利春拍,當時底價為2億人民幣。兩者中的人物形象幾乎一致,均是將《九歌圖冊》中的單頁上的云中君和大司命合到一張作品中,只是挪動了一下空間關系,變為兩幅。“在古代繪畫中,從未出現過云中君和大司命放在一個場景中的情形,‘談戀愛’就更不可思議了”。一位書畫研究者表示。

郭沫若浪漫解讀《九歌》

在《云中君》誕生前一年的6月,郭沫若寫就的《屈原賦(今譯)》由人民文學出版社出版。他在《九歌·解題》里寫道,“ 第二種是歌者或祭者向女神求愛,如《云中君》《少司命》(這兩位都是女神);第三種是男神向女神求愛,如《大司命》(大司命追求云中君)、《河伯》(河伯追求洛神)。”這種解讀,讓原本為祭祀神靈時所唱的《九歌》,變為世俗中描述男女之愛的“神曲”。

不論是時間上的先后關系,還是畫中具體描繪的內容,傅抱石無疑是以《今譯》為藍本,創作了《九歌圖冊》及兩幅同名的《云中君》。

1933年,傅抱石留學日本,決心完成一部完整的中國美術史。為此,他經常去拜訪流亡日本市川的郭沫若,向他請教有關古文字方面的問題,受到郭沫若的鼓勵。通過出版的私信得知,在往后的30年時間中,兩人交往頻繁,傅抱石遇到問題時郭沫若幫他解決,心情郁悶時也經常向郭沫若去信件傾訴。

從1942年創作首幅《屈原圖》開始,就能看出傅抱石善于處理藝術創作與所處時代的關系。新中國成立以后,中國畫面臨巨大的考驗,美術界提出了“改造中國畫”的口號,倡導畫家們以“寫生”的方式描寫實景。而像傅抱石這樣創作傳統題材的畫家,一開始內心是糾結的。

新時期再畫舊社會那樣悲情的形象明顯不合時宜。而描寫愛情的《九歌》似乎更加可行,也符合“改造中國畫”的精神,這也是一次成功的嘗試與突破。

不論是《九歌圖冊》還是《云中君》,都不單單是一件技法高超的畫作,更應將其放到歷史語境中,它們著反映一段精神史。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號