現代性就是有限與無限不斷的斷裂過程,如同波德萊爾所言,現代性一開始就面對著短暫瞬間與永恒持久之間如何關聯的問題,而且還尤為不同于古典時代對永恒神性的表達,更為關注短暫時常與消逝之物。就西方整個現代性審美后來的展開而言,要么過于推崇短暫有限之物,過于強化主體欲望的表達,但越是激發欲望卻越是陷入虛妄,或者試圖以技術化來消除這種驚恐,但越是深入虛擬也越是空幻迷失,同時還喪失了短暫肉體的個體性痛感,為了避免欲望的虛妄,當代藝術又轉向了概念藝術的唯名論游戲,或者是物性的客觀命定性反諷,但都無法連接有限與無限的斷裂,因為缺失了中介環節!也就不斷陷入中介打斷與災變停頓的現代性困局。現代性是否需要一個新的中介環節?被遺忘的“自然”及其“自然美”可以作為這個間接性中介,來重新連接有限與無限的斷裂?

為什么要在現代性的語境中重新面對自然?要在所謂的后現代重新發現自然?如同阿多諾(Theodor W。 Adorno) 通過《啟蒙的辯證》反思現代資本主義精神與技術理性對自然的剝奪與利用導致的自欺的后果,現代性審美有待于重新發現自然美,因為自然隱含救贖的密碼與氣息。在其遺著《審美理論》(Ästhetische Theorie )中,阿多諾對自然美有全新的思考,尤為集中在第四章《自然美》中,這個思考,無論是西方還是東方思想界,還一直很少被關注與研究。

盡管康德在第三批判《判斷力批判》中思考了自然美,但到了謝林,卻主要關心“藝術作品”,自然美的概念遭到了壓抑,黑格爾后來的發展也是在藝術宗教中貶低自然美,認為自然美是有缺陷的!康德揭示了自由和人性的尊嚴,此自律的主體是最為值得尊重(Würde)的,但自然卻不是,自然僅僅成為無規定的潛在之物(potential),而被逐出藝術王國。自然如何獲得自身的尊嚴?

自然美從藝術中消失后,在一些文學藝術家作品上偶爾會有所流露,特別是作為動物、風景與婦女的受壓抑形象而顯現,藝術也只能把自己轉化為第二自然,需要吸收新鮮空氣時,甚至走出自身,以便在第一自然中尋求慰藉。如同韋伯的歌劇《彈魔射手》中,女主人公站在陽臺上陶醉于繁星點點的夜晚。本來是康德受到盧梭影響,指出了自然美,甚至把崇高也納入到自然美之下,認為所有人造之物都是有著缺陷的,但最終還是沒有給與自然美足夠的地位與尊嚴。

那么文化景觀又如何?以文化歷史呈現的自然,也是有著局限的,在自然主宰的時代,并沒有自然美的空間,農夫們也并沒有對周圍環境的湖光山色萌發審美感覺,而歷史學的自然美,擁有的是歷史性的核心,但也導致了混淆,只是偏好自然的秩序模擬與類比建構,中國文化的《月令》圖式就最為明顯。康德哲學之所以發現了自然美又回避了它,就在于自然宰制導致的恐懼因為要肯定主體的自由意志而顯得不合時宜。

但詩人卻更為明確:“海比教堂更美麗。”因此自然美與藝術美還是糾結在一起,既然自然需要藝術來表達自身,藝術美也離不開自然美,因為藝術也要尋求解救自然所允諾的東西。但主體在自律性的作品中與經驗的實在性對抗,這也同樣是與直接顯現的自然對抗,因為自然的顯現不再是康德的物自身和現象了。自然到底如何顯現?既然主體的意識活動總是趨向于宰制自然,自然美也不過是轉移想象而獲得救贖的神話,當然,在神話的多義性里,我們本就可以看到自然美的多義性。甚至,自然美有缺陷之說也有道理。自然美不可能成為對象,自然美不可描摹,就連法國印象派也很少以純粹的大自然為主題,總是與人類活動相關,主要還是有著文明象征的風景畫,風俗畫,當然,過去的自然繪畫,即所謂的靜物畫也是所謂的“死去的自然”(nature morte),盡管在這里,自然是某個歷史事件的密碼,即使不是所有歷史事件衰微的見證。阿多諾指出:“自然所顯現的事物,會在藝術的復制中被剝奪其自在存在(Ansichsein),而只有在這自身存在里,自然的經驗才能得到滿足。”即便在繪畫的某個時刻,有幸與自然獲得了和解,如同在柯羅的法國風景畫上,這種和解也異常短暫:“永恒的芬芳本身就是悖論。”那么,藝術如何獲得自然的自在存在?如果這自然還是有著伊西斯(Isis)式的面紗,是赫拉克利特所思考的:“自然愛隱藏”,如何面對自然的不可見之謎?如何愛這個愛隱藏的自然?人類如何與自然再度契合?經過技術化后的人類如何再次契合自然,讓人類自然化?

如果對大自然的感知,在歷史上總是被扭曲的,哪怕盧梭的“返回”自然之說,那個所謂理想化的自然狀態,其實也同樣讓自然現象的直接美感蒙羞,能夠把握到的自然美感,其實只是自然現象和那死寂的物質之間的關系,直接的自然經驗喪失了批判的尖銳性,而成為旅游工業。但自然喜歡沉默,那些贊美自然的人,通過社會內在結構的媒介接納自然,只是在象征上強加某種和解的狀態,自然美被降格為沖突世界的文過飾非的工具。因此,阿多諾痛苦指出,自然美只能是中止了的歷史,是停滯的生成變化,因為自然美根本就無法普遍化,是無法定義的。

這也是為何阿多諾會說:“自然美的概念觸動了人們的傷口,使人們想起了藝術作品,純粹的人為產物,對大自然的施暴。這些人為造作的事物,和渾然天成的大自然正好相反。”自然美是無規定性的,它拒絕被定義,因此就如同音樂一樣,轉瞬即逝,無法捕捉,大自然的語言是謎語一般的(Enigmatische ihrer Sprache),如何面對這個語言表達之謎?阿多諾在研究自然美與藝術美的這種關系時就指出:“藝術并不模仿自然,也非模仿一個自然物,而是模仿自然美本身”(Kunst ahmt nicht Natur nach, auch nicht einzelnes Naturschönes, doch das Natur- schöne an sich。 )藝術要表現的不只是自然美的難題,而是整個美學的問題,如何表達稍縱即逝的自然現象?藝術如何模仿自然語言的不可言說?如何表達那個謎語的特征?因為自然不可能直接顯現,否則在藝術作品中也是虛假的,自然的沉默及其謎語的顯現也是一直保持為間接性的,這是一個間接的中介,甚至是荷爾德林所言的“嚴格的間接性”。

阿多諾在該書的《大自然作為一種救贖密碼》這一節指出,只有大自然的美還隱含著事物非同一性的余痕(die Spur des Nichtidentischen an den Dingen),盡管自然美是沒有實證同一性的,自然的優美之物作為一種允諾是虛弱的,但一旦為人接受也不會輕易消逝!“大自然那最為古老的形象,翻轉為尚未存在的、可能事物的密碼:作為這些事物的顯現,自然不只是存在者而已,而是意味更多,但是對于自然的反省幾乎是在褻瀆它。……因為自然的語言不是概念判斷;同樣的,自然的話語也并非欲望投射的欺騙的慰藉。”但這個“更多”(mehr als)的東西是什么呢?一直有待于發現!阿多諾接著指出,這是自然的尚未人性化的東西,大自然的“尊嚴”就在于尚未人化或存在化的這些方面,以及隱秘隱遁(hermetischen)的特征(這也是詩人荷爾德林所宣揚的這思想),這也是藝術為何在現代性之中有著“審美代宗教”的普遍性。

阿多諾最后指出:“沒有縫隙的,自身構型的的藝術作品的安靜,來自于自然沉默的余象或模仿(Nachbild des Schweignis)。自然美既有別于一種主導原理的思想,也不同于對任何原理的承認。自然美既不同于主宰性原理,也不同于混亂的對峙;而是如同和解了的事物。”(Das Lückenlose, Gefügte, in sich Ruhende der Kunstwerke ist Nachbild des Schweigens, aus welchem allein Natur redet。 Das Schöne an der Natur ist gegen herrschendes Prinzip wie gegen diffuses Auseinander ein Anderes; ihm gliche das Versöhnte。 )我們是否可以從自然美的這種沉默寂靜狀態出發,不再走向革命,也不是混亂,而是自然的默化?自然的沉默轉化為藝術時并不失去其沉默,即自然的默化中隱含著一種新的救贖性?從詩人所宣揚的大自然具有的隱遁特性出發,我們可以夢想另一種“和解”的逃逸步伐?

藝術作品只有與自然美相關,才有其真理性內容,因為藝術作品只有通過具體的否定才會是真理性的,不可能直接同一,而阿多諾認為藝術作品的真理性內容涉及到藝術作品的氣息(Hauch):“超越作品的氣息,作為它們最為切近的真理性內容,統一了事實與非事實,并且與一般藝術作品所表達的情調區分開來。形式化過程常常出于氣息的緣故而忽視情調。”重要的是,阿多諾指出,真理的否定性內容和其表達的間接性,與自然相關:“通過自身的氣息——如同信任一個音樂作品的氣息(Atem)的作曲家而言——讓作品接近自然,而非通過模仿……”(Durch ihren Hauch in sich selber – Komponisten ist der ›Atem‹ einer Musik vertraut – nähern sie sich der Natur, nicht durch deren Imitation,……)。對于一個中國水墨藝術家,還有什么比“氣息”更為直接可觸又神秘難以言說的呢?!

這也是藝術作品為何對救贖相當敏感的原因:“救贖旨在引導出審美現象中的虛假意識的真理性內容。藝術杰作不會撒謊。即使其內容是幻想性的,但卻是真理性的再現,因為該內容是一種必要的幻想。”

在自然美之中有著什么樣的真理性?接納自然的藝術與繪畫,其中有著真理性的發生嗎?如同德里達在《繪畫中的真理》一書中所引用的塞尚的名言:“我要把真理歸還于繪畫之中。”

塞尚的晚期風景畫:圣維克多山與黑色城堡

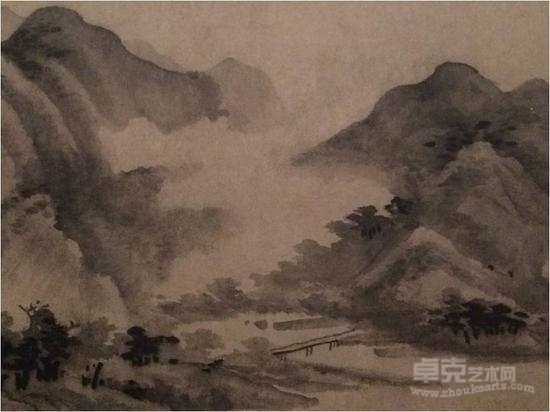

通過以上思考,如果我們回到中國文化的自然美,顯然,中國文化一直以自然作為最終所歸宿之所,尤為體現為山水畫之中:山水畫在自然的對象——材質媒介的自然化(水與墨)——主體表達身體的自然化(氣息的書寫導致“煙云供養”),三者達到“共感”,而且同樣試圖傳達出自然表現于藝術作品之中的真理性“氣息”:既與氣韻生動相關,擬似自然生動的氣息;還與作品傳達的意境,比如平淡與空寒,荒寒與荒率的意境相關,顯然這些意境并非一般的情調,而是一種讓人類得以安息的“虛托邦”,這就是自然美的真理性內容?!

中國傳統藝術之為藝術哲學,還并非僅僅是一種審美而已,而是一種所謂代替了宗教的生活態度,是一種內在超越的精神模式,而且中國文人們自覺地在自然美與藝術美之間達到了協調,這體現為董其昌所言的:“以自然之蹊逕論,則畫不如山水;以筆墨之精妙論,則山水決不如畫。”這也與康德在第三批判中所言的:“自然是美的,如果它看上去同時像是藝術(zugleich als Kunst aussah);而藝術只有當我們意識到它是藝術而在我們看來它卻又像是自然(als Nature)時,才能被稱為美的。”以及相關的段落相通:“所以,美的藝術作品里的合目的性像是自然,盡管它是有意的,但卻不顯得是有意的;就是說,美的藝術必須看起來像是自然,雖然人們意識到它是藝術。”顯然,西方藝術一直試圖達到如此的自然擬似狀態,又并不刻意推崇主體的自由意志,相反可能還是主體意志的放棄,這也是為何直到海德格爾晚期,才有來自于自然的泰然讓之,而這個意志退出與讓與的態度似乎并沒有在現代性及其藝術中有根本性體現,盡管阿多諾之前還提及了一些風景畫,但只有在晚期塞尚那里試圖發現“自然的深度”,以及說出“讓風景在我身上思考,我是它的意識”時,自然美的問題才真正顯露出來,盡管梅洛·龐蒂注意到了塞尚對深度的思考,但可惜一直沒有深入展開這個自然的深度的更為徹底而且普遍性的思考。

如果有著新的自然美及其隱含的救贖密碼,就是重新面對自然的深度。對于中國文化而言,傳統的自然意境,比如平淡與空寒,其深度有著現代性的普遍性嗎?或者說,在一個一切都成為風景的時代,只有科學與認知對象的景觀如何傳達真理性內容?除非再度激活自然的意境,因此古代中國山水畫就絕非僅僅是一種地景藝術,也非宗教啟示的附庸,甚至也非時代精神的反映,她是一種歸宿,但又非僅僅是人類的家園,因為這是人類的再次自然化,不是“第二種自然”(人化的自然景觀),西方現代自然化的哲學甚至也只能在這個層面上思考,而是自然人類化之后的再次自然化,是一種新的感性,是人類再次的元素性感通觸感,是“觸通”(passage-touching)的本體論,融合中國傳統的“感通”與西方當代身體的“觸感”而形成的新思想,是哲學的自然化。

自然美的意境如何經過轉化重新具有現代性的普遍“真理性氣息”?這是一個以自然精神為主導,以自然美為至高狀態的中國文化必須更為自覺思考的核心問題!重新認識自然的價值,以自然為主體,而非以人類為主體。

但西方開始與主導的現代性,過于推崇主體欲望的解放(欲望的虛妄化),過于技術的虛擬,過于神性的模仿(導致宗教傳統與大屠殺),只有非人化的、非神話的與非技術的自然可以打開另一條道路:自然有著生長但便不再虛妄、自然有著神圣性乃至于神采但并非外在超越、自然有著可塑性但并非技術的制作,自然的默化有待于被全新認識。

那么,當代藝術與自然如何再次聯接?這不再僅僅是一個圖像制作的問題,而是一個不斷激活自然潛能又尊重自然自在存在的過程。為什么我們需要自然?首先是自然環境的破壞,自然生態危機并非地區性征象,而是具有普遍性。而中國水墨藝術的自然材質,無論是水性還是墨性都是具有自然性的;還有水墨藝術的制作方式也是自然化的,盡量減低人為性;水墨藝術也是自然的成象方式,保持畫面形式的流變;乃至于水墨藝術的托裱方式也是自然化呈現的;而最后的展示方式也是自然化的展場,與煙云供養的心齋相關。

但是,水墨藝術所有這些環節曾經有過的自然化,在現代性轉換中卻徹底喪失了,要么我們以西方的焦點透視對照,形成所謂散點透視來觀照自然,根本就錯失了整個山水畫的生成方式,當然也忽視了自然自身的自在存在,以科學的態度研究自然,并不承認自然的謎語與沉默特性,也無法保留自然的氣息。如何在一個技術虛擬時代,重建自然的永恒晶體化的玉質觸感?這正是我們這個追求青春不來肌膚的中國文化的夢想!在虛無短暫的現代性感受中,自然的永恒晶體化,就是一種帶有冷記憶的永恒感?!

一,自然美及其現代性轉化的三個問題

作為晚生的現代性中國,卻依然在不斷重復西方先發的現代性命運,處于被動復制與模仿之中,一旦我們從藝術上更為深入反思,我們發現,本來最為具有鮮活與化生活力的自然精神,卻在現代性被遺忘了。

這就出現了雙重危機:一方面西方現代性遺忘了自然;另一方面,我們自身的自然化精神也被壓抑或者喪失了活力。因此,任務更為艱巨,但因為藝術具有簡化以及創造性轉化的壓縮能力,可以更為有助于我們思考結合簡化與轉化的可能性,如果還能夠喚醒之前的活力的話。這是第一個問題:自然精神作為中介連接環節如何被主題化。

隨之也就出現了第二個問題:傳統自然觀與自然美還有著現代性嗎?傳統自然美主要體現在水墨山水畫,山水畫絕非僅僅是一個畫種而已,山水畫是世界的另一種存在方式!是讓人回到自然,讓人類與自然重新和諧的藝術。

但問題也隨之出現了:中國傳統山水畫在現代藝術的轉換里面將起一個什么樣的作用?它的意義在哪里?現代性的藝術肯定不是直接接續傳統的山水畫,只能“間接繼承”與“抽象繼承”,才具有現代性與普遍性!如同自然本身也是一個間接的中介。因為傳統山水畫的作用、功能和知趣隨著農耕社會而逐漸消失了,它消失了很多功能,那它又還有很重要的作用,即其中蘊含著與自然的關系,傳統的山水畫既在消退,又隱含現代性的潛能,二者如何關聯思考?

就前者而言,就有必要反思傳統山水畫所體現的自然精神,它有如下四個特征:

第一,山水畫提供了一種可游可居可臥的臥游的觀照方式,即古典山水畫與傳統農業社會的生活世界是共在的,藝術家生活在如此的自然山水之中,反復觀摩體會自然環境而畫出具有游觀的山水畫。但對于現在的我們,山水僅僅是旅游景觀的對象了,并不具有生活世界的共在共生感。古典共生的游觀如今轉換為對象化的旅游之觀看了,在現代性開始,還成為寫生觀察的對象,如何再次獲得新的共生的游觀?當然也并非什么“散點透視”的差異性,而是內在生命的相契相感如何重新獲得的問題。

第二,自然山水作為歸隱之所,是古代文人一旦在朝廷中遇到挫折,就在退隱山林中找到這個精神寄寓之地,山野乃是超越生命有限性的寄寓之所,丘壑乃是對個體生命的懷抱與安慰。但山川丘壑在當下已經不再可能成為歸隱之所,地球已經全球化,成為地球村,無地可逃,也沒有了秘密。不再是退隱與保護,而是可以再度啟發一種新的倫理生活態度?或者說隨著對自然生態環境的破壞,我們需要重建一種“自然之為主體”的新思維?而非人類之為主體?

第三,自然山水,尤其是其丘壑空間,作為虛懷若谷的道德寓意,在吞吐煙云中并不保守什么,還賦予變化無常的煙云以節奏,構成了人類與自然的內在共感。這個丘壑的精神象征空間(如同西方古典繪畫透視法所建立的神性顯臨的象征空間),還具有現代性的潛能嗎?丘壑的道德寓意在現代社會似乎無法構成主導型象征了,因為現代性似乎更為需要平等與尊重,而非虛懷若谷的古典道德,或者需要轉換為與自由相關的空出與空讓的元倫理?

第四,則是自然的生發性與生長性,在元素性的共感中,養化身體,帶來對生命的醫治,即所謂“煙云供養”。但這種自然化的養化在當下還具有普遍性嗎?無論是身體的保健藥還是基因治療的前景,都讓主體的養生方式不再是主導了。但個體生命短暫有限性難道不需要一種更為內在的自然性的喚醒與覺醒?更為需要養生與醫治?

因此,面對傳統自然化的生活世界的失落,如何還有著自然的新潛能?除非喚醒新的更深的自然性。這就有必要以當代藝術家就這個自然潛能的挖掘展開新的討論。

這就帶來了第三個問題,即便有著當代的山水自然,也并非傳統的自然觀,也非西方現代性以來過于抽象性與科學對象性的自然觀,而是經過影像技術化,但還保留有山水余痕的新自然。技術已經改變了我們的視覺感知模式,自然已經間接化了,但技術又必須再度自然化,否則技術會在虛擬中迷失,技術的返回自然,并非放棄技術,而是讓技術激活自然的潛能,那個隱含在自然之中,單憑自然并非直接可見的混沌有待于再次激活,如同塞尚一直試圖發現自然的深度,這個深度如何再次顯現?如何重新打開自然的不可見與渾化的新形態?

這個自然的深度難道不就是山水畫所言的“意境”?如同宗白華先生在他那篇至為重要的文章《中國藝術意境之誕生》的分析,這個“意境”本就具有永恒性?中國文化與中國藝術嚴格來說并不追求永恒性,而是“變化的無常”!但這個無常的變化中卻又有著律動,此律動還順著自然而再次變化,因此,意境之為意境,有著內在的要求:一方面,是超越人類存在性的——那自然的自然性還有待于不斷被喚醒,但一直保持為謎一樣的密碼,因為它生變,有著混沌或“超混沌”的效應;另一方面,則是塑造出一種形態化的處境或者景象,但這個景象是隨著時代而變化的,一旦我們受到西方抽象化的洗禮之后,如何再次營造出空靈的自然意境?這個“意”已非傳統的平淡,荒寒與荒率,但有著對這些意境的文化記憶,這個記憶需要再次虛化,即只有經過現代性的抽象化(但并非抽象繪畫,而是痕跡的余留),經過技術影像的過濾,深入不可見或不可表達的深淵(無論是欲望的無意識還是自然的超混沌),才可能形成新的意境,這個意境也不再是傳統的境界,而是生成出一種“虛境”,即經過西方不可見性或抽象的普遍性洗禮,意境需要傳達出不可見性,自然的意境與不可見深度的融合如何可能?這就需要虛化,但也非技術的虛擬空間,而是生成為一個蘊含自然氣息的“虛托邦”。

這就是對新風景或虛托邦的發現,把山水的文化記憶疊印在當下的風景觀照之中,看似一幅現代的風景畫,其實已經被傳統山水畫改變了;但又并非一幅傳統山水畫,而是一幅經過抽象洗禮的風景。這個新的風景可以稱之為風景與內在心靈相感的“心景”(Mind-scape)或自然的“虛托邦”(chora-topia)。

西方的現代藝術過于走向了抽象,抽離了現實內容,但回到現實,又過于商業資本化,過于概念的藝術又過于依賴技術,因此,如何有著抽象的現代轉化,還有著現實的豐富性?這就是自然的重要性!自然的生成性是豐富的,自然有著自身的形態,但并非幾何形式,與風景相關,就出現了:“分形風景”(Fractalscape),與心景對應的這個分形風景,將帶來新的藝術革命?

如上三個問題:第一是自然如何重新成為中介,自然如何成為主體?自然美如何被藝術再次密碼化?第二是傳統自然山水畫的四重感知原則如何得以更新?第三則是如何在新的技術下,重新發現自然美的氣息?這有待于通過當代藝術家的實踐來得以映證。

二,對畫或對話:山水與風景

最為體現自然美的無疑是山水畫,西方也有風景畫,因此比較山水畫與風景畫的差異是一個出發點。

就理論上來說,山水畫和風景畫,二者之間的關系如何,就一直是中國現代性繪畫的一個重要課題,而這是兩種全然不同的感知自然的模式。對于一個中國畫家而言,他可能更多是試圖把山水畫的偉大傳統帶入到西方風景畫之中,但是不可能外在生硬地結合,這個內在融合如何發生呢?

中國水墨藝術的現代性轉化,有著內在轉化與外在轉化的差異:外在的轉換方式在于,充分吸納西方的視覺模式與觀念制作,尤其是放棄筆墨;內在的轉換方式則是在保留筆墨的同時如何更為自由地超越傳統圖式,還與自然的活化有著內在關系。當然,二者其實并不是截然區分的,一個好的藝術家,恰好可以巧妙結合二者,只是以內在為主還是外在為主的差別而已,如果我們回到現代性轉換的起點上,無疑黃賓虹是內在轉換的關鍵點。二十世紀的中國水墨藝術,在山水畫的現代性轉換上,其實有著如下幾種方式:第一種是繼承傳統皴法,或者試圖發現新的皴法,如果山水畫在宋代的確立離不開皴法,那么,接續山水畫就需要新的皴法,這是傅抱石的“抱石皴”最為富有代表性,盡管局部其實是很抽象的筆觸肌理了。第二種則是嶺南畫派的二高,還有李可染等人,主要以西方風景畫或視覺方式,比如透視法與明暗法來改造山水畫,甚至在畫面上接納時代新場景,比如工地與高壓電線,甚至進入都市,出現當代的都市山水畫。第三種則是黃賓虹的方式,實際上是山水畫內在為主導,以筆墨為主,不放棄筆墨的表現力,不放棄自然山水形態的擬似性,但是加入了西方式的某些觀念,或者是輪廓勾勒,或者是信筆自由涂寫,或者是混合設色,或者是抽象性,但并非抽象畫,來化解皴法,不再是皴法,而是純粹的線條,走向線條的純粹表現力,試圖找到從山水畫到風景畫轉化的方式,這是現代性的開始。第四種則是東西方結合的方式,比如在油畫上,這是趙無極與朱德群等人,把山水畫與風景畫結合,尤其是早期趙無極以水墨山水畫的勾皴點染的手法帶入到西方抽象油畫的涂寫之中,帶來一種筆觸細膩,光氣融合的氣氛,到了1980年代之后,則走向更為色域化的抽象抒情。但自然的深度與不可見性之謎,自然的密碼與沉默,如何得以在藝術中自然的流露,還有待重新開始。

普桑,《沉睡的維納斯和丘比特》,1626年,油畫

柯羅的風景畫

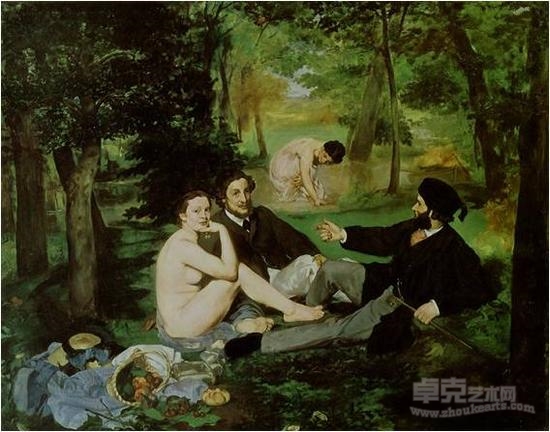

馬奈,《草地上的午餐》,1862年,油畫

西方風景畫嚴格來說是很晚近的事情,文藝復興以來的風景畫,盡管達芬奇已經開始把人類稱作小宇宙,相信人類的身體也是由自然的元素性組成,大地的軀體甚至也是如此但基本上還是作為基督教故事與希臘羅馬神話的背景。即便隨著靜物畫出現,出現獨立的風景畫,還是透視法與對象化的觀看模式,是世界的一角或者一隅(如同風景這個詞paysage發端于法語,就是“一隅”的意思),只是到了晚期透納以及印象派開始戶外寫生,近乎赤裸的自然才出現在西方面前,這也是與西方對待自然的基本態度相對應的,自然一直處于理性與科學的數學化模式之下,是對象性的自然,并非自然性的自然,并非水火土氣的元素性自然,當然在德國浪漫派那里,比如在弗里德里希的崇高風景畫上對自然與靈魂之間的關系有所表現,但并非混沌變化與不確定的自然,那種野性原生的自然一直到很晚才顯露出來,這在晚期塞尚與莫奈那里,當塞尚執著地反復面對圣·維克多山很多年,不僅僅是作畫,而近乎于做自然的個性研究,一個處于自身變化之中的自然性才被發現,它擺脫了神話與歷史的意涵,開始純粹面對自然本身,第一次讓風景在自己身上思考,我成為風景的意識。而且并不走向后來立體派的幾何形抽象,如此的自然才是一個東西方藝術對話的起點。當然,西方風景也有其豐富性,或者隨著含義主題、活動主體、時代不同、時刻不同而有所變化,或者是地理學上的,或者是地緣政治學上,還有身份認同的功能,甚至風景與權力的關系(如同米切爾同名著作對該主題的深入思考)。進入現代性,地理的擴張與資本主義的殖民,資本的全球化,技術的宇宙化,“自然”開始成為現代性難以“超越”(meta,trans)的對象,因為自然并非對象,而是有著自身的“面紗”(如同阿多在《伊西斯的面紗》一書中的思考),形而上學不再是超越自然(meta-phusis),而是要深入到被動性的自然,轉換為infra-philosophy(虛化的哲學),通過思考風景(landscape)是否可以有助于我們重新思考位置與場所本身(place,chora)?而這正是中國自然思想的夢想,卻一直缺乏現代性的哲學表達。

二十世紀中國藝術教育的方式基本是寫生,但其根本方向是西方式的風景構圖以及再現的模式,受到一些印象派的影響,或者走向表現性的色彩表達,但并沒有徹底面對自然本身,沒有讓風景在自己身上思考,僅僅是浮光掠影式的描繪自然,沒有捕獲到自然的神采。這是因為中國藝術家僅僅學習對風景的感知與描繪還是不夠的?那么,回到中國山水畫呢?如果還是程式化的水墨表達也是不夠的,或者也同樣走向寫生,還是被形體所約束,當然可以增加一些筆墨表現力,如同前面風景畫的表現一樣。

因此,這就需要明確一個問題:到底山水畫的感知模式與思維方式,還有精神世界,與西方有何不同?如果自覺把山水畫的感知方式帶入風景的觀看與描繪,會給繪畫帶來什么樣新的品質?

塞尚的靜物畫,有著圣·維克多山的形態記憶

中國傳統山水畫以皴法-苔點-云煙的基本形態要素,以高遠-深遠-平遠的視覺構成,在平淡與空寒意境的引導下,建構了獨特的繪畫體系。是自然對象——自然材質——自然體感三者的共感,即元素性的共通觸感(touching of common sense)。而西方風景畫,尤其以印象派為成熟的風景,是戶外的寫生捕捉形態在光影中的變化,形成明暗變化與互補色的色差,還是過于短暫,與攝影技術的出現相關,依然缺乏自然深度的永恒性意味,或者以立體來造型或者透視再現,形成以自然為對象的崇高或形式表現。但缺乏對自然的自然性與自然的深度的發現,這正是塞尚的疑惑之所在。因此山水的共感是否可以為進入現代性的風景帶來新的轉換?以山水的目光來看風景有何不同?心景化的自然風景與當代地景藝術有何不同?

西方風景,按照克拉克《風景入藝》一書的線索展開為:象征的,事實的,幻想的,理想的,自然的景色,直到北方之光與印象派出現。但在塞尚那里,自然的深度有待打開,卻一直沒有完成。中國山水畫則有著如此的脈絡:唐人氣象——宋人丘壑——元人筆墨——明人性情——清人析物——近人寫生。在明四家,尤其在唐寅與沈周的作品上,江南水鄉農事的民俗風景開始出現了,但后來卻并沒有展開,就如同所謂的晚明的資本主義現代性僅僅只是出于萌芽狀態了。

隨著傳統自然觀的瓦解,山水和山水畫其實都僅僅余留為一種影像記憶,但是如何保留這種影像記憶又不是傳統的影像感受呢?這是留給山水畫轉換的問題與機會。

那就從影像(image)本身出發。既然在圖式上一切已經是影像,甚至僅僅是幻影(phantasy)或幻像(simulacra),因此不再可能僅僅是山水圖像——整個山水畫的基本語匯基本失效,也不可能是傳統“似與不似之間”的那種美學追求了——傳統山水畫美學基本上是以這種“似像”作為基本程式:文人畫基本不是寫實具象,也不是純粹虛構的神話形象,而是有著某種寫意的山水形勢,不同于西方的形式,而是氣勢變化的含蓄勢力。盡管如此,如果一個中國藝術家還有著山水畫的記憶呢?那就僅僅剩下某種余像:不再是山水的具體形象或形式,而僅僅是遠去的如同夢幻一樣的山水影像,我們反復強調影像,乃至幻像,就在于山水與山水畫都僅僅是遠去的余留的影像。但是這僅僅是作為第三記憶而余留的歷史影像:不再是第一記憶的寫生,不再是第二記憶的再現或者寫意,而是作為某種歷史記憶的書寫,但是這種遺留的圖像還是處于遺物的殘剩狀態,還必須被激活。而且一旦面對傳統的山水自然和山水畫的鑒賞模式都僅僅是某種傳統美學訓練,其實還是沒有活力的,必須被置于新的生命感受與新的技術中,而且僅僅是幻像。

因此,山水畫如何可能?它們僅僅留下遠去的幻像,這幻像就是山水畫的魂魄,僅僅是魂魄,要捕獲的,要召喚的,僅僅是她的神韻或者魂魄,因此不可能具象化,當然也不是意象,而是從夢想中浮現出來的某種余像。

其實在晚明,在董其昌把文人山水畫發展至極致:熟外熟的筆墨書寫性,繼承倪瓚之后的圖式簡化,空靈的意境,秀潤的設色,山水畫的各個要素,加上理論化的自覺即南北宗的提出,在此完備的集大成之后,山水畫如何還有可能?因此,在其后,有著幾種接續的可能性:一是在山水畫的技法上秉承董其昌的四王中的王鑒,就以《夢境圖軸》,《溪山深秀圖軸》打開了晚明夢幻山水的可能,以至于披麻皴的筆法在他那里已經與煙云的浮動內在融合起來,這既有著晚明對怪怪奇奇的追求,也有著某種純粹形式上的扭轉夸張,這是傳統研究一直沒有注重的變化,他的山水畫已經進入了幻像的視域;一是龔賢的丘壑,積墨法所層層暈染而出的石塊以及空隙處的空白所發出的光感,在他《千巖萬壑》的宏大作品上,一塵不染的潔凈帶給我們的,既是從未有過的宇宙的曠古荒寒,也帶有某種奇幻的視覺新奇感,無論是否受到基督教繪畫影響,這種光氣融合的視覺經驗,無疑也是有待于被發現的。當然,還有梅清的黃山,在強化氣勢的險峻聳立上,已經不再是傳統的安靜含蓄了,而二兄弟的仙山樓閣,再次喚醒了道教的某種意味。當然,還有著弘仁更為徹底的空靜,以及八大山人的個體表現性的荒率品格,也可能打開另一種空像的可能性,而且與個體化的精神相通,都有著當代繼續的機會,只是我們一直被民國的夾生不熟的半成品的諸多東西方結合方式遮蔽了,而沒有看到這些可能性。

因此,如果水墨接續晚明的氣質,面對當代經驗,可以接續這種奇幻,但是又不走向中國民間的那種仙境求道的風俗畫,在個體性的自我尋求,與當代一切影像已經幻像化的視覺經驗下,在筆法與材質中加入新的要素,就可以轉換山水畫。

宋代石法

元代的煙云

讓山水和風景展開對話或對畫,明明看到的是一幅風景畫,可實際上有山水的一個觀看方式,但它又不是傳統的水墨山水畫,也不是過去中國畫家寫生的風景畫,這個差別如何形成,山水與風景的疊加如何可能?

自然山水(包括自然界的山水與山水畫)的當代轉化,按照基本的構成要素,就可能有著如下幾種方式,從自然寫生的形態上,從筆墨的余味上,從山水的意境上。第一種方式,直接寫生,但把已有的山水的文化記憶,要么是局部,要么是一種總體的意境,帶入到寫生之中。第二種方式,就是保留山水的文化記憶,但這個記憶經過了簡化,尤其是個體獨特的簡化后,而且有著變形,看似一幅風景畫,但其實僅僅是一種意境,保留意境,以此簡化的意境建構一個新山水。第三種方式,則從筆墨方式上,保留水墨的余味,僅僅是余味,以此余象建構出一個含蓄的新山水或新風景。

進一步明確而言,就理論上的分析而言,自然如何再次得以表現,自然如何成象,自然可以成為藝術,有著一些相關的要素:

1,第一,自然的對象。首先,要呈現一個具體的自然對象,不是按照照片及其綜合的圖像來描繪,但也并非寫生與寫實的自然主義。

藝術家要面對一個自然對象,即反復觀摩自然山川,如同古代一樣,不能僅僅是觀光旅游的態度或者以照片來畫畫,而是要深入觀察自然,當然是深度的自然,是更為深沉的自然性。西方總是把自然當做主體表達情感的對象,或者是純粹客觀的態度,比如最近里希特的風景作品盡管看起來虛薄,但還是過于實在化。但僅僅是周圍環境也不夠,還需要進入元素的變化,尤其是天地的無限性。比如說自然對象,雖然不寫生或者準備階段要寫生,但依然還有著那個自然對象,比如黃山的整個地貌,它的季節,它的樹木,它的石頭。游客看風景拍照回去,和藝術家生活在自然之子是完全不同的。但很多的當代藝術家,有點過于離開自然對象,離開了自然的生長性與生活的氣息了。

2,第二,自然的觀看。有一個自然的觀看方式,確實按照自然的局部生長,慢慢擴展到整體氣息的觀照,是看出自然生長的氣息,是順著自然來觀照,以自然的方式觀照自然。

自然的觀看,與對象性的觀看,與技術影像的觀看,是不同的,自然之看是游走的,隨著自然的生長性一道的觀看。它不是固定的,焦點的,不是準確寫實的。而是在這個自然里看,如同塞尚一直試圖做的:讓風景在我身上思考,我是它的意識。因此,不同于一個農民生活在自然環境之中,更不同于一個游客的觀看,也不同于一個攝影師的觀看。就寫生而言,這也是一種客觀化的筆墨訓練。如何從寫生的觀看方式出發,但又不僅僅是寫生,而是走向創作?要么太寫生寫實了,要么又是在工作室按照圖片復制或者隨意想象,如何避開這二者,但是又有著自然的鮮活性?因為自然是最為豐富的,西方繪畫后來走向抽象就過于取消了自然的豐富性,但過于古典寫實又無法獲得自然的深度。藝術家可以從局部觀照開始,從局部擬似自然的生長性,擴大為氣勢的擬似,然后整體氣息的收拾,激活一種渾然的整體氣息,而西方總是以空間層次,以透視,以及色彩對比上展開。中國傳統山水畫則是以“三遠法”建構平面與深度,如何保留這個極遠的無限性暗示?這是與空白的余留相關的,離開了畫面的空白,不可能有著遠感!此外,虛實的關系上,因為虛虛實實,不局限于具象與抽象,而是擬似自然的生長性,因為生長是一個過程,這是對時間性的保持,把自然的時間性生長和技術克制帶來的留白結合起來,才有新的山水對風景的疊加。用時間來處理空間,就是用生長來布局的,或者通過自然生長的筆法來塑造畫面空間,或者通過趨勢來塑造畫面,并非一個單一的形式。

董其昌石法

董其昌石法

3,第三,自然的材質。自然化的藝術表現手法,以自然流動的方式來呈現自然,如何讓自然還保持為自然的。

對于繪畫而言,即如何改變西方油畫的材質觸感,使之更為具有水性的自然性。對于概念藝術而言,如何讓自然材質及其內在的概念具有現代性?讓西方材質更為具有自然性,就可以加入更多水性。自然是隨機的,給了創作更多機會,或者稀釋,半濕半干,甚至就是用自然物本身,使之更為流動,具有生發與偶發的可能性,保持綿綿不斷的生發過程。

藝術作品如何保留自然的材質感,哪怕是油畫,也要經過水性化改造。或者直接以自然材質來作畫。

漸江的石法

4,其四,自然的心性。主體轉變成一個自然化的心性,不是以自己的欲望為主體,而是以自然為主體,把自己擬態化。

西方主要是理性觀察的方式,加強了主體的意志,崇高也更為激發主體;東方的觀看則是把自己變成花,成為生命,所謂的煙云供養,化掉主體,與化同體,以自然為主體。是自然化的心性,是與自然的詩意類比。即寫生的過程中,中國畫更注重的是內心的成長,培養內心的這種底蘊與成熟度。然后在畫的時候可能依據更多的是內心世界,而不是外部世界。藝術過程乃是一種再生命化的過程,這個自然化的心性,中國式的自然不是太主體的,不是說我為大,而是以自然為大,這個畫的過程其實就是養的過程,是畫不出來的,氣質變化就是要養的過程。

5,其五,自然的意境。自然的意境,如何接續傳統空寒與荒寒的精神意境,但接納西方藝術的抽象性與概念性?或者相反,以風景來接納山水的意境?而且一定要有著不可見性,因為這是傳統自然意境與西方現代性對話的產物。

如何在當代重建意境的空間:新的虛薄化的意境空間?

自然是有著深度的,西方是崇高與空無的神學,要么過于抽象,要么過于客觀靜態。而中國文化則是以意境來呈現:荒寒,空寒,平淡。趙無極晚期繪畫的根本問題是喪失了自然與意境的深度,林風眠主要是意境取勝,意境高。黃賓虹屬于筆法,筆法高。寫生的重要性在于,大量是通過寫生,使之入心,風景進入心里面而得以消化與積存,在觀察線條的起伏變化中,最終走向理想中的那個可能氣場,要把那種氤氳的氣場呼喚回來,然后才可能進入創作。寫生僅僅是聚氣。最后則是超出藝術家自我,讓自己融入到自然之中,深入更深的自然。

自然的深度就是讓自然的整個氣息得以發揮出來,以此統攝古典堅實性與印象派以來的模糊性,重新書寫現代性。

三,在后現代重新發現自然化的心景

山水與風景的疊加,將導致現代藝術的重寫,即重新回到印象派,不再走向純粹抽象的自身演繹,也不是純粹概念的命名游戲,而是回到現代性對自然本身的發現,這里有著幾個相關要素:一是重新回到后期印象派對自然風景的發現。但要面對塞尚的疑惑:即古典的堅實性與印象派之后的模糊未完成性,以及自然深度如何打開的問題。二,則是抽象化的不可避免,但并不一定是抽象繪畫與抽象藝術。三,需要有著寫生的準備:直接面對自然的豐富性。四,增加中國性的意境,意境是現代性所缺乏的。五,虛化的當代視覺:當代風景必須虛薄化,傳達出自然的不可見性的深度,但虛薄并非簡單的虛與薄,而是加入堅實與厚度。

要思考新繪畫的可能性,我們勢必要在一個宏大但具體的角度介入,即從哲學藝術一般——藝術史——當代批評,而且圍繞藝術家作品,從三個方面介入與展開,還要圍繞自然的藝術表現的問題展開。

一,從哲學上是“自然默化”:

1,首先是“自然”與自然觀:中國文化有著一種自然觀,這個自然觀的自然性在于:主要是從在人之外的自然(天地變化的無限性,四季變化循環再生),人之中的自然(身體感受及其修煉調節),材質器物的自然(功能與類感,類比的感應,從饕餮紋到水墨山水畫),而且這三個方面有著感應,即并非西方那樣的對立,而是自然天地——身體小宇宙——器物類感,三者有著共感,最好體現這個三者共感即充分讓三個世界共感的是山水畫(還不是書法,書法過于身體了,饕餮紋技術青銅器過于器物技術):山水畫面對的是山川自然界的季節變化,有著人煙,或者全無人煙,從宋代到明代,尤其董其昌與龔賢那里,基本上不畫人了,甚至房舍都去除了;山水畫不是寫實,而是寫氣,是描繪煙云變化,是不斷氣化與虛化,石如云動,煙樹與煙江,直到滿紙煙云,尤其是書寫性用筆出現,寫意畫出現,盡管有著筆墨工夫,這個工夫也體現為——滿紙煙云——擬似自然的——煙云供養,有著養生與觀看,即我們所言的“觀養”的結合;而所用材質呢,則是水,當然煙也是來自于松煙,水性自然性元素的加入,帶入了更為自然流動生變的可能性,尤其是所謂生宣出現以后,當然宋代絹本上的漬墨已經如此了。

這三個方面,都是都有著自然性,不是身體的意志張揚,這是不同于禪宗畫的,而是身體向著自然性的還原,順應自然而調節。我們稱之為三個世界的共感,這是西方所沒有的,西方二十世紀要么過于技術——虛擬化的技術,要么過于幽靈化的身體,要么自然的景觀設計,因此,要發現另一個自然,有著非人為的拯救密碼的自然——這個阿多諾的說法。

倪瓚的樹法

2,第二個概念是“默化”:它涉及到三個相關范疇,一個是淡化或平淡,一個是虛化,一個是默化,平淡天真是傳統的美學范疇,作為不同于西方的一種轉化方式,是獨特的,它對于西方強力意志文化有著糾正作用,但還并本體論上的,而且對于我們現在如此強勢追求發展遇到社會沖突的時代,淡化可能還不足夠,虛化更為廣泛,更為具有可塑性,更為輕逸。

“虛化”可以包含淡化,反之則不能,虛化,一方面是本體論上的“虛”,無論是道家還是儒家,以及佛家的,佛教顯然很少討論淡化,因此虛與虛化更為廣泛豐富,從莊子的游心虛淡,直到心齋的為道集虛,直到王陽明良知為天地的一點虛靈,這個良知之靈是虛的。另一方面是藝術上的虛虛實實或實實虛虛,這是一種在實際與虛無之間來回擺蕩,但保持微妙變化,更為逸動,體現自然的可塑性。而“默化”則是面對西方現代性革命的壓力,以默化的方式,重新發現自然性:這是新的自然性,也是三重的自然性,自然災變的自然性,材質之新的自然潛能的挖掘——水性,身體之面對欲望消耗如何虛化之,因此,只有重新進入更為深淵以及淵默的自然性,才可能進入默化的默化,把自然的時間性生長,與身體的涵泳,以及技術視覺上新的虛化結合。

徐渭的花

二,在藝術上,隨之就出現了“虛薄”,虛像與“余象”。

西方現代性的藝術史面對的問題是什么?偉大的藝術家當然是重新書寫藝術史,但當代藝術史也有著一個語境或上下文,不是憑空出來的,這里有著幾個基本問題。

1,現代性藝術開始于印象派,印象派面對了自然,尤其是晚期莫納與塞尚,前者有著所謂東方性,后來面對維克多山數十年的沉思與描繪,讓風景在自己身上思考,重新發現自然的深度,試圖結合古典的堅實性——印象派的模糊性——以及整體的渾然性,這個任務塞尚并沒有完成,自然的深度如何在藝術上實現并沒有完成。而后來西方藝術史發現,尤其是繪畫的發展,走向了抽象藝術的道路,直到極簡主義終結。——因此有必要重新書寫這個現代性,從塞尚重新開始。

2,但是,西方藝術還有著另一個脈絡,這是杜尚對現成品的出現,所謂的概念藝術的出現,徹底改變了方向,人人都是藝術家了!不再以視網膜作為審美參照,徹底改變了我們的審美標準,解放了藝術,更為強調主體的觀念性,所謂圖像的唯名論。其后果是不斷移開架上繪畫,走向空間劇場化,而且不斷社會化,商業化,導致藝術邊界的消失。但是杜尚也并非對此沒有自覺,他1937年所寫的關于“虛薄”的筆記,一直保持過渡性的生成變化并且更為輕逸的氣息,更為虛淡的氣息與薄化的觸感,有待于重新被理解?

3,因此如果有著現代性的重寫,就是面對塞尚的自然問題,以及杜尚的自我糾正帶來的虛薄問題。這也是我們之前“虛薄系列”展覽及其《空寒》展覽的基本問題:如何重新結合杜尚與塞尚,自然與虛薄。這個問題很現實具體,這就是虛像與余象的出現,即我們不可能回到傳統之中,在似與不似之間,因為受到抽象性的洗禮,更為靠近不相似,即有著抽象性,我們僅僅只能余留余象,傳統僅僅留下剩余之象,這是自然的余象;另一方面,則是更為虛化,與虛薄的追求相關,這個薄,其實是技術觸感帶來的,如同手機觸屏的薄化。

如果我們要重寫現代性,是要貢獻出一個新的原理,而新的原理離不開偉大的藝術家及其作品,及其強大的心性品格。

三,這就是第三個方面,當代藝術新的原理貢獻的可能性,這樣就面對了當代中國藝術的批評問題。其重點是水墨性(inkness)或水墨精神。我們試圖把水墨性與默化連接起來。如果中國藝術有著新的可能性,離不開水墨,但絕非傳統的水墨樣式,與傳統水墨相關,但并非傳統水墨,也非西方已有的各種樣式,比如水墨的抽象化,如同之前徐悲鴻水墨的寫實化,這都不具有原創性。這一次,我們要做的是貢獻出一個新的原理,是一個新的原理的貢獻。

這個原理在于,重新激活自然的潛能,使之更為虛薄,虛化,因為水墨提供了如此的可能性,水墨是虛化的,材質是虛薄的,讓自然救贖的密碼得以顯露,但還有著不可見的深度。

這就有必要重建中國文化的心性,以現代性的心靈重建與自然的關系,建構一個現代性的心景。當晚明的董其昌在山水畫上更為徹底貫徹心學時,把心性與自然內在結合起來,“煙云供養”就是最好的體現——這一“生命性”很早就被敏感的本雅明于1938年所發現,并以此思考了中國美學與自然的相似性以及流云變化的固定性。古典文人的水墨山水畫融合了儒釋道三家的精髓而使之淡化,以審美代替了宗教,因此尤為具有現代性轉化的潛能。在我們這個時代,以更多的時間凝想與揣摩中國歷代山水畫,也許本身就是讓自己進入一種獨特的視覺記憶與審美經驗,如同本雅明對光暈(aura)的無意記憶的喚醒,喚醒我們已經沉睡的生命中的自然性。

中國文化是唯一把“心性”作為生命操持與關心的文化形態,在先秦軸心時代(Axial Age)的轉換中,只有中國文化的儒家與道家都以“心性”作為轉換的軸心,希臘哲學憂患死亡的靈魂并非心性,而且走向了脫離個體生命的不朽性,佛教針對欲望的修煉,也并不承認有限生命的心性,猶太教的超自然的創造性當然也忽視了自然性,重還軸心時代就是發現還有著潛能的心性自然。

中國并沒有西方的透視法那般的幾何學與光學等等結合而成的視覺強力,中國文化注重意會而不可言傳;中國文化乃是以“心”感知世界,“心”,這是最初之人開始直立行走時,以“心”來感知天地之間的虛空,那不可觸及的無限虛無,因此,“心”乃是生命最初的感知,是對“遠”與“近”最為原發地感受,并且一直保持在遠近關系之中,就如同莊子“心齋”之修煉姿態!漢語的“心”,可以走向“心性”——某種渾然一處的待發狀態,或“心志”——某種意志的表達與生命力沖動的方向,或“心情”——走向抒情性或者生命情感的流露,尤其受到佛教的刺激還形成了“心念”——這是生命面對瞬間的念頭,如何在心中銘刻那些漂浮的或者瞬間變滅的念頭,這個念頭的書寫或者念頭的內心銘刻,成為藝術修養最為核心的部分:因為,心志可以意志力控制,以倫理規則來規訓,心情可以被需要滿足,只有“心念”是無法由個體自我控制的,是被動性的,如同玩念(obsession)!這個一念之間的須臾,可以被現代的瞬間(Augenblick)思想接納,走向內在的思議(Besinnung),成為一種非知識(Non-knowledge)。

中國傳統水墨山水畫之“高遠-深遠-平遠”的三遠法,就是不斷打開著心感的虛空,在“心游萬仞”之中,展現一個可以游走與棲息的丘壑場域,形成了與沉思和吟詠相關的玄游觀,并且可以在近處書寫的平面上變得可觸,在瞬間變化的用筆中,回應自然煙云變滅的契機。一方面,把自然之元素性變化的巨大節律壓縮為畫面氣勢的布局;另一方面,回應煙云瞬間的無常變滅(這打消了一切宗教超越的可能性),混沌的虛氣與畫面不畫的空白之間,暗示出繼續變化的余地,一生心性的修煉可能都濃縮在瞬間的用筆中,乃至不畫之畫的棄任(Gelassenheit)之中!

現代藝術要么過于觀念化,卻沒有心性的持久性,看不到凝想與內省的品質,而僅僅是觀念的翻新;要么過于技術化的制作,而沒有深入更深的自然,并不感人,更多是力量或者暴力的強化。不打開一個新的內心世界,就不可能讓藝術變得豐富:二十世紀詩歌寫作中,里爾克的寫作就打開了一個海德格爾所注意到的“心靈的內在空間”或“世界的內空間”,西方試圖打開一個內在化的心靈世界而異常艱難;而進入西方技術化的東亞現代性,盡管有日本哲學家研究風景與內面之發現,但就與自然的關系而言,如何形成一個豐富的皺褶,還有待于展開。最為具有現代性想象力的日本韓國的“物派”,也主要在物性的自然性上與西方對話,心性的維度卻并未打開,其當代的復雜性還有待賦予形式,中國當代藝術似乎認識到這個危機,但卻陷入了機械的復寫或者強力的制作,也許自然化的“心景”可以打開一條新的藝術道路。

四,中國新繪畫藝術

中國當前的繪畫,尤其是平面繪畫,在接納自然,面對極簡主義的危機,如果要有新的貢獻,需要哪些新的要素?需要做出哪些根本性的改變?如何在現成品與繪畫之間建立新的聯系?

第一,首先,它需要一個新的時間性,即增加一種難以言喻的“古意”的氣息,就是古典、仿古、高古、古雅。為什么是要“古”?因為過去20年來藝術的玩世艷俗,只有一個“現在時態”,有著青春憤怒的真實性,可是它缺乏過去時態,基本上也沒有未來時態,所以真正的中國藝術如果真的跟幾千年的文明傳統有關系,它應該能夠接續傳統文化的文脈。而中國傳統文化的文脈是以一個高古與仿古為指向的感受方式,古色古香的審美感知力一定要把這種古韻帶來,才顯得氣息不凡,才顯得有意境,所以需要古意的還原。中國繪畫的轉向在于喚醒這個古意。最近幾年,中國畫家也自覺運用了西方更早的蛋彩畫或坦培拉技法,所以這還是在材質上的另一種古典遺意,而且這是雙重的向古典的還原,即既有西方的材質,也有中國古典的觸感,這是一個契機。

吸納古典坦培拉的蛋彩技術,但帶給我們的卻完全不是一個西方的古典繪畫視覺,而是具有現代性的視覺余象感。這個轉換如何可能的?西方藝術家不再如此作畫,坦培拉只是一種古典修復工藝而已,中國傳統水墨也不可能畫出如此具有質感與厚度的新山水,而且它不是水彩具有水彩的虛薄,還具有水墨的虛化,具有油畫的光澤感但卻并非琺瑯的觸感,是一種溫潤如玉的觸感,從感受上、從質感上、從視覺上,帶來了一種新的視覺觸感。

第二,其次則是把中國傳統的水墨性轉換出來,中國未來的藝術和中國藝術開始轉向的不同于過去20年的藝術,一個標志性的事件就是以古意對接傳統,而中國文化跟其他的文化不同,還在于它選擇了水墨、紙、筆作為它的繪畫材料。

中國傳統藝術選擇水與墨并非一件小事,水是自然且無色無味,墨是玄色而非黑色,所以水與墨的相遇乃是一個無與無的相遇,這里面是有形而上的奧秘,這里面有形而上寓意。這是一種廣義的“水墨性”精神,那什么是水墨性呢?兩個“無”一相遇,產生一個相互的碰撞和破化,形成了墨分五彩,產生出氣韻生動,就是所謂自然的生長性,所以自然的氤氳之氣不是西方古典坦培拉上的光感,而是一種氣息的化生,所以水墨的生長性、蔓延性、滲透性、呼吸感具有內在自然的虛化感。

一旦把中國自然的氣息和水墨性帶到坦培拉之中與光感之中,帶到色彩之中,它就改變了油畫的質地,甚至改變了西方的材料品質。一旦更為徹底與單純地回到坦培拉,因為在坦培拉有一個特點,就是油性和水性同時并存,雞蛋蛋黃是有水分的,不是純粹的油畫,更不是管狀的顏料擠出來的,而且在繪畫的過程中以大量的用水去反復沖刷,以水去沖反復將產生一些殘余痕跡,再用沙紙打磨,就如同傳統的潑墨一樣,這種潑灑的方式把水更好帶到材料里來,以便改變材料的特點,以“水墨性”來改變材料的特點就是改造繪畫本身。

因此,這里有著兩個改造,一個是古意的時間性來改造油畫,第二個用水墨性的材質觸感來改變油性或者是坦培拉的材料,使坦培拉既不同于水彩,因為水彩可能太薄了,也不同于油畫太厚了,或者說有一種所謂的過于油性的觸感,卻并不缺乏光澤和光滑,它是雅光又不像油那么亮,而且是更融水,整個西方繪畫從油畫以來一直到丙烯,美國抽象主義如果沒有丙烯是不可能畫那么大的,水墨的加入,所以說水性的蔓延、水性的增加,乃是東方性的加強。

其三,思考當代繪畫,也是在趙無極之后思考新的繪畫如何可能的問題?趙無極在1960與70年代用一種水墨的勾皴點染的毛筆式用筆方式,在畫面上產生一個層層疊嶂,氣象萬千,萬象森然的筆觸呼吸感,又像風景畫又像山水畫,19 80年代以后的趙無極,則過于大色塊的色域繪畫抽象,太西方了。趙無極60、70年代那樣一個又像山水、又像風景的視覺其實后來沒有被很好的繼續,要么過于抽象表現,要么回到傳統的山水化寫生風景了。所以如果有真正的趙無極之后繪畫的來臨,它應該能夠很好地把中國傳統的筆法、山水的圖像、山水的精神帶到風景上來,表面上看是一張風景畫,實際上是一種新的山水畫,但又不是傳統的水墨山水,這樣一個山水和風景的疊加,這是中國未來繪畫的一個可能性的方向,這是一道非常窄的路,但是它幾乎可能是唯一的道路,因為它實現了油畫的水墨轉化,生成為一種普適性語言的方式。

那么在趙無極之后,畫家們應該怎么去做?就是把自然性、把山水帶到風景里來,風景是一個對象化的方式,還不是一個純粹的自然,當我們重新回到現代性的開始,印象派開始寫生,后來隨著抽象畫把自然性遺忘,如果有一個后趙無極的繪畫,應該重新發現自然的深度與自然活化的可能性,那么這個可能性怎么在現代性里體現出來呢?

這里就出現了意境上的深化,是空寒的觸感,即現代性的“冷感”。針對現代性的過熱與過快,不斷地革命,從革命到革命,熱血青年的那種憤怒是其體現,現代現代性需要用這個冷感來降溫,而冷感在中國傳統里面有一個了不起的來源,就是文人畫的始祖王維的雪景圖,他一生畫過100張畫,大概有四分之一作品全是雪景圖。其實流傳下來的宋代長卷、宋代大畫家作品,無論是范寬還是巨然,包括宋徽宗都有雪景圖留下來,這不是一個偶然的現象,也許宋代比較熱,尤其遷移到南方,所以溫度比較高需要用冷的東西來平衡,但是不僅僅如此。現代性的革命需要雪意與冷感來平衡它的過度消費與浪費。這個冷感雪意有著現代性的轉換之功,比如當前的霧霾嚴重,需要一個冷感與雪意來降溫,因為雪是一種沉淀,即以冷感來平衡現代性的革命。

其四,中國傳統的自然和山水是分不開的,中國人的自然觀有一種對山水,對自然天地的記憶,這個記憶從晚明開始變得強但也變得弱了,變強了是因為它抵達了一個頂峰,變得弱了是因為晚明的中國文化開始走向了衰落,成為了殘山剩水,即成為了“剩山”,生成為“余象”,既非抽象也非具象。晚明的畫家,無論是八大還是漸江,都是一個“殘山剩水有余情”的剩余景象,僅僅剩下余心、余力,因為這個文化不可再全面的恢復了,成為了廢墟。到了晚明,這種歷史的廢墟感成為了記憶的一部分。在當代,風景與山水在災變之中,只能以“余象”來呈現,在記憶的回眸中留下淡淡的余影。

因此,風景已經成為廢墟,成為文化的殘骸,成為殘剩與余燼之物,不是對古典的完整恢復,它是一種斑駁陸離的剩余景象,是經過時間腐蝕過的殘痕或者余痕,所以這種余痕、這種殘痕是一種悠遠的記憶,從古意到晚明文化所產生的記憶,這個悠遠的遠思除了古意、除了晚明的記憶,是一種對余痕與余夢的追憶,是一種夢的殘痕,一種遙遠的追憶,它是一種追懷和追憶,在畫面上就會出現了蒼秀的時間錯置感。把悠遠感帶回到秀雅的色調中,又是以剩余感與廢墟感帶來的,還需要經過抽象化的處理。就形成了抽象性的分形風景(Fractalscape),一種新的余象藝術。

其五,新的繪畫要帶來的是新的第一視覺、第一直覺與第一質感,這個新的質感,就是溫潤如玉的觸感,這是中國文化的最高境界,就是時間積淀的包漿。瓷器好是因為它有包漿,經過了時間的沉淀,經過手的反復摩擦,如同反復地用砂紙打磨的繪畫表面,蛋黃的柔軟,就重新以新的異質方式帶來了一種中國文化特有且久違了的玉質感,或者說蒼潤觸感,蒼老但是又秀潤,又老又年輕,這是中國文化的特有的詩意。

畫面上蘊含著一種濃濃的詩意、這種濃濃的詩意恰好是用西方坦培拉反復制作的方式達到的,不是傳統的水墨經過技術控制所玩出來的那種墨味。因此給我們的啟發就在于,也許單靠傳統自身的方式不足以延續傳統,也許單靠傳統的方式不足以保留傳統更豐富、更微妙的余味,反而是用西方人的方式,用極端的技術甚至是微妙的控制與不控制之間的轉換,通過偶發性,來觸發一些細微的差別,這反而是傳統藝術做不到的。如同一些藝術家,以版畫來做出傳統山水畫與花鳥畫的冊頁,妙不可言,完全是傳統望塵莫及或者是不可夢見的,那種細微的品質、那種呼吸感、那種筆觸的差別,青春不老的觸感,那種可以品讀的味道,有著時間凝結的銀鹽顆粒觸感。

這也是夏皮羅說道塞尚晚期的水彩時所言:“寥寥幾筆線描,再加上少許稀薄的色彩,看上去不僅覆蓋不了表面,而且這是為一幅更為完整的畫面所作的初步習作,卻能擁有一種內在的完滿性,這是被統稱為繪畫的藝術所帶來的魅力和神秘之一。”如何對大自然做出恰當的反應,在油畫上接納水彩,還更為徹底接納水墨性?讓媒材上做出抒情的反應,還讓透明度喚醒自然真正的和諧,這也是就夏皮羅所指出但沒有明言的,這是我們虛薄的藝術要繼續發揚的:晚期塞尚的困惑就在于如何把如此自然呼吸又稀薄透明的水彩轉化到粘滯厚重的油畫之中?這是他未盡的事業,西方后來的繪畫也沒有繼續這個工作,中國當前虛薄的繪畫藝術將激發此可能性!

塞尚的晚年風景水彩

塞尚的晚年風景水彩

其六,除了冷感的山水雪景圖,還有更為明麗的色感,比如青綠山水,其實中國傳統的顏色有兩種,一個是青綠的設色山水,一個是素色的水墨畫,青綠山水加一些藤黃和褐色,以暗示自然的生機,蒼潤而秀麗,讓成熟與青春不可思議的反轉結合。

中國當代畫家試圖把青綠色做成一種渾然的色調,讓我們感受到溫潤如玉、煙云變滅的虛薄感。這顏色不是簡單的單色,而是經過了虛化、悠遠化與深遠化,就不是一個簡單的單色繪畫,而是在一個慢慢的感覺中延伸的余味,畫面里面生長一種緩慢生長的余意,傳統文化的審美質感得以重新恢復了。

第七,中國當代藝術有待于給出新的原理上的貢獻,這有待于東方自然觀的重新發現,也要在繪畫平面與展示場所之間打開一個虛薄的“之間”地帶,如同日本物派打開的“氣化的之間”。

這有待于更為挖掘自然顯現的潛能(而非僅僅是杜尚的現成品),以及打開平面上的自然深度(這是塞尚所未解決的問題)。如何在解構傳統山水后,面對現代風景與生態的危機,試圖在后現代重新發現自然,化解現代性與當代藝術的雙重危機,回到現代性對自然發現的起點上,重寫現代性,融合自然的發現、抽象的表現與現成品的觀念,打開一個既非“烏托邦”也非“異托邦”的“虛托邦”(chora-topia),如同傳統山水畫,屏風畫以及園林空間所隱含的場域,讓古代的“桃花源”轉化為新的“虛托邦”。

新的繪畫已經具備一些之前繪畫所沒有的要素:古意的時間性;水墨性的材質變異;現代的冷感;山水文化的剩余記憶,山水畫與風景畫的對畫產生新的心景;玉質的觸感;新的中國色體系,現成品繪畫的新間域。

如果這些要素被加以廣泛而豐富地開拓,中國繪畫的貢獻將讓人側目,中國當代自然化的藝術并非要解開自然的面紗,而是要回應自然深沉的永恒震動,重建人類與自然的共感與節律。

本次明圓當代美術館的展覽,既要求參展藝術家作品有著嚴格山水與風景對話的圖像視覺感,按照油畫與水墨,山水與風景的對話與交錯展開,讓水墨性的材質及其隱含的精神與西方油畫的材質與精神進行對話;也還呈現出平面與空間,影像與繪畫的多重對話,特意邀請了幾位裝置影像藝術家就自然的重新來臨給出當代的回應。它們之間既有著分離,也有著交織,還有著虛薄的視覺感知與新繪畫的貢獻,形成內在的對話關系。

因為明圓當代美術館空間異常具有可塑性,本次展覽也將就展示空間本身做出探索,在一層將藝術家作品分為“花園”、“石舍”與“樹苑”幾個部分,與中心敞開場地的裝置、雕塑與影像作品,一道對舉呈現,在二樓還把藝術家作品進行總體性“合觀”,形成古今中西的對比與融合,暗含“離合”、“飲冰”、“懷風”與“未央”之詩意,建構起一個當代的自然虛托邦。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號