江西南昌海昏侯墓的考古發掘,是近年來漢代考古的重大事件,而最近西漢海昏侯身份的確定更是使這位兩千年前的諸侯成為“新聞人物”。但是除了海昏侯,您還得知道在考古和學界同樣赫赫有名的萊子侯。

2016春拍,廣東崇正有幸再次征得前國務院副總理谷牧“九藤書屋”藏古物100余件,其中一件“西漢萊子侯石刻初拓本”正好可為您撕開另一位西漢諸侯之秘密一角!

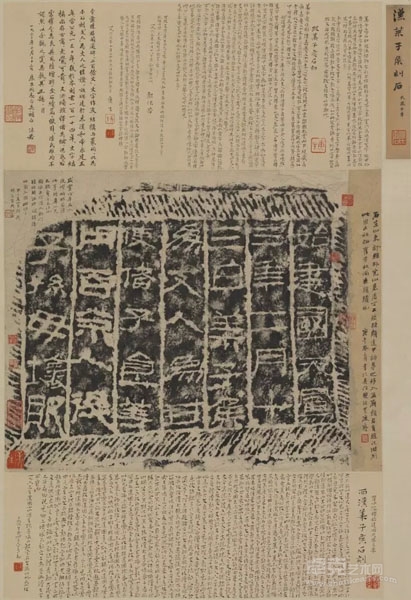

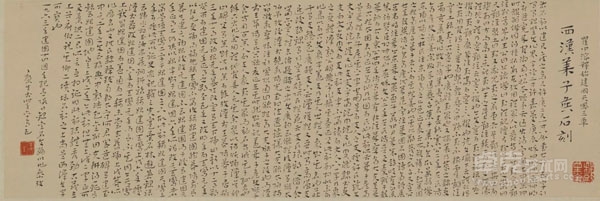

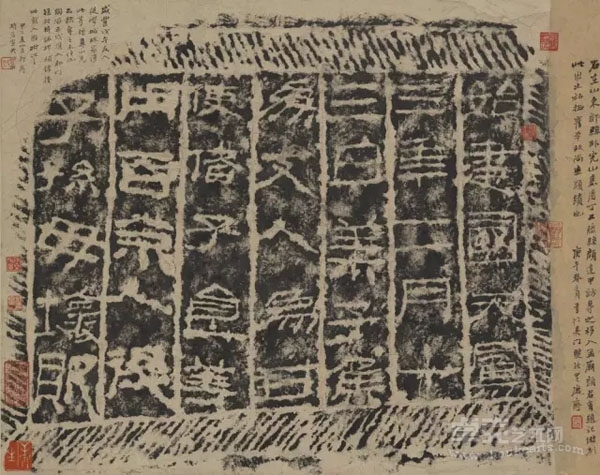

西漢 萊子侯石刻初拓本

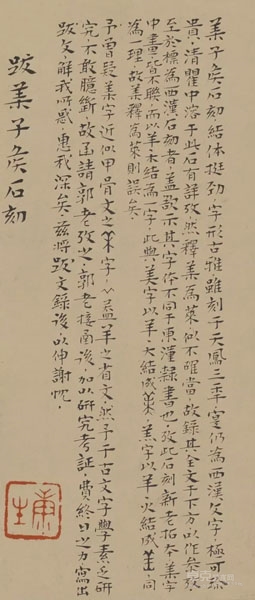

萊子侯石刻初拓本

水墨紙本 立軸

拓片:49×61cm,上跋:27×61cm,下跋:20.5×61cm

此件為谷牧九藤書屋藏《漢萊子侯刻石》最初拓本,自清代以降,著述累累,不勝枚舉。昔年曾為康生所得,精彩長跋,又經郭沫若考證題跋、徐森玉鑒賞,最后轉贈谷牧者。再往前,實則清代金石家沈樹鏞、趙之謙舊物也。沈樹鏞與趙之謙同輯《補寰宇訪碑錄》,即據此拓本而著錄之。、

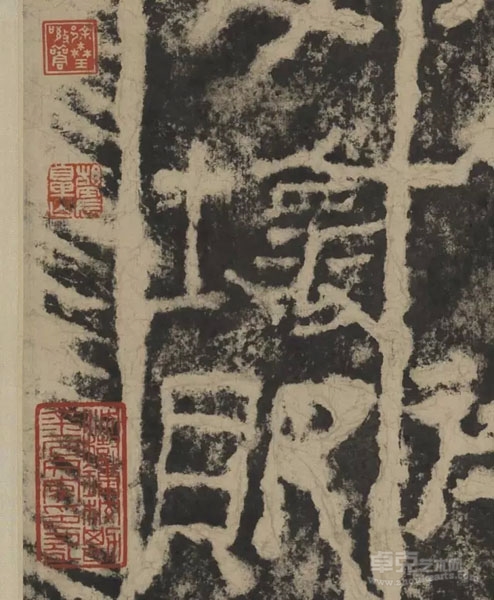

萊子侯刻石之金石地位

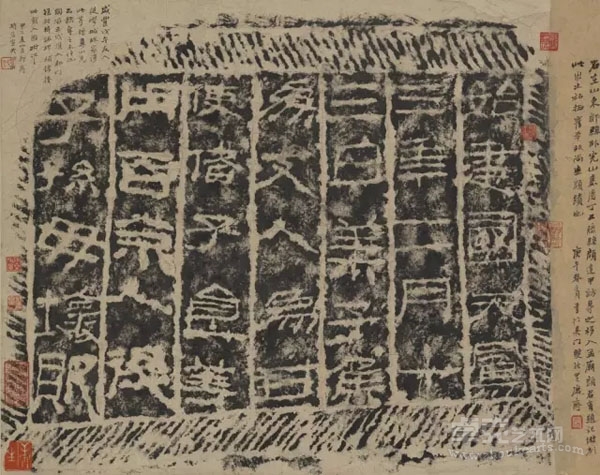

公元16年之萊子侯刻石,我國一級文物,被郭沫若先生稱為“從篆到隸過渡的里程碑”。于我國書法史有極高地位。

文物專家考證,萊子侯刻石實為從古隸到典型漢隸之過渡性書體。西漢之隸書,流傳下來的書跡甚少,堪稱石刻中之“熊貓”。清代以前發現之西漢石刻,唯五鳳刻石、麃孝禹碑、萊子侯刻石等。尤以萊子侯刻石最為出色,清代楊守敬曾評其“蒼勁簡質”。清代著名金石學家方朔評價“結構簡勁,意味古雅,為西漢隸書之佳品”。

郭沫若曾在20世紀60年代致函鄒城文物部門,稱萊子侯刻石“世所罕見,金石研究必從解讀此石開篇”。將萊子侯刻石推崇至極高地位。

萊子侯刻石之最初拓本

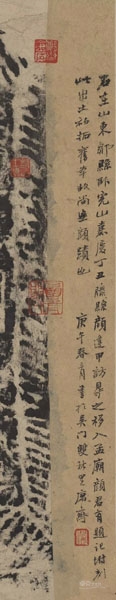

萊子侯刻石碑石從漢代至清,沉寂千余年,無人識荊。清嘉慶二十二年,孝廉顏逢甲和友人孫生容、王補、仲緒山一起游鄒城城南臥虎山時偶然得之。便在碑石右側刻跋文,記述尋碑經歷。

谷牧所藏此件,卻是嘉慶顏逢甲跋文未刻之前的初拓本,最為難得,難怪清代金石家沈樹鏞得到此拓本時,為之驚喜,并在旁邊題跋云“石在山東鄒縣臥虎山,嘉慶丁丑滕縣顏逢甲訪得之,移入孟廟。顏君有題記附刻,此出土初拓舊本,故尚無顏跡也。”(此跋在道光二十六年)

沈樹鏞、趙之謙將此件著錄入《補寰宇訪碑錄》

沈樹鏞(1832—1873)清藏書家、金石學家。字均初,一字韻初,號鄭齋,川沙城廂(今浦東新區川沙鎮)人。咸豐九年(1859年)中舉,官至內閣中書。生平收藏書畫、秘籍、金石甚豐。尤對碑帖,考訂精辟。學者俞樾曾稱:“沈家收藏金石之富,甲于江南”。沈與吳大澂、俞樾等過從甚密,又與趙之謙合編《續寰宇訪碑記》。

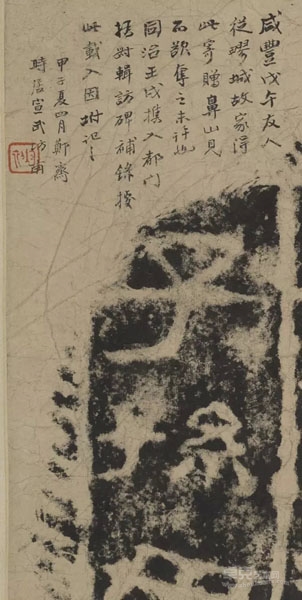

此件拓本,有沈樹鏞題跋兩處,藏印多枚。同治三年跋云:“咸豐戊午,友人從疁城故家得此寄贈,鼻山見而欲奪之,未許也。同治壬戌攜入都門,撝叔輯訪碑補錄,據此載入,因附記之。甲子夏四月鄭齋,時居宣武坊南。”鈐印:均初。

可見此件沈樹鏞曾帶至京師,時沈樹鏞與趙之謙(撝叔)同輯《補寰宇訪碑錄》,乃據此件而著錄之。而此件上,亦的有趙之謙鈐白文印“趙印之謙”。

跋文中提及的“鼻山”,即金石家胡震(1817-1862)字不恐,號鼻山,一號胡鼻山人,別號富春大嶺長。浙江富陽諸生,僑寓上海。嗜金石,隸字、行書均高古。

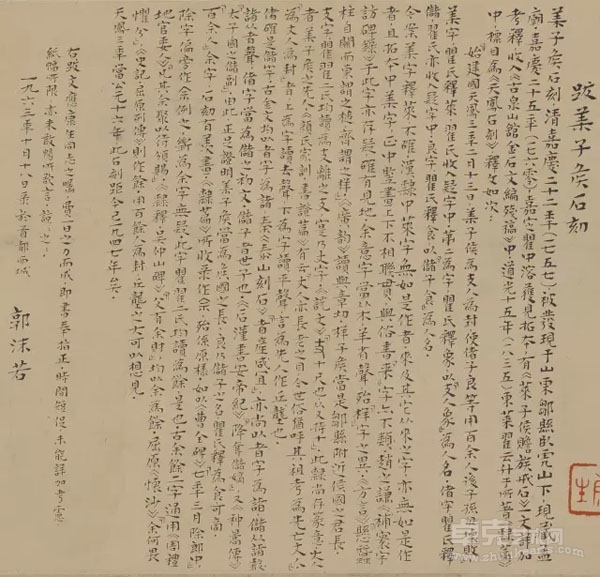

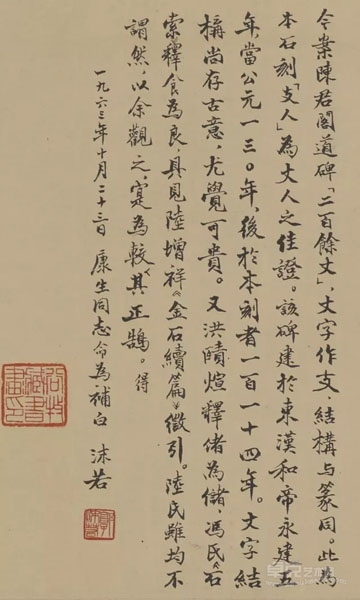

康生多處長跋,前所未見

覽此件,康生題跋多處,且無論字數之多、書法之精,皆罕有其匹。洵為康生題跋最精之品。

除大篇幅抄錄清代瞿中溶的考證文字外,康生多有自家考證觀點,甚至認為,瞿中溶釋文的“萊”字,并不確當,又舉出自家例證,并和郭沫若商榷。郭沫若則費一日之力,詳加考證,以回復康生,故康生又將郭氏長文抄錄于此拓本上方。

徐森玉敬觀

此件有“徐森玉敬觀”白文印,可知曾為著名文物鑒定家徐森玉鑒定。

徐森玉(1881—1971),名鴻寶,字森玉,以字行,浙江吳興(今浙江省湖州市)人。著名文物鑒定家、金石學家、版本學家、目錄學家、文獻學家。

民國曾任北京大學圖書館館長。1924年11月,參與清室善后委員會工作,任故宮博物院古物館館長。1937年七七事變前后,參加主持故宮文物南運。

建國后,任華東軍政委員會文化部文物處處長兼上海市文物保管委員會主任、上海博物館館長、國務院古籍整理三人領導小組成員、中央文史研究館副館長。他一生為查訪、發掘吾國文物奔走天南地北,發現大同的遼代古寺、趙城的元代戲臺、房山石經山唐代地契、北京的元代阿拉伯式浴池、薊縣唐代寺廟、三門峽摩崖石刻等,尤其是趙城古寺藏的多達44卷的石刻大藏經,更是稀世之珍寶。為國家征集鑒定大量具有重要價值的文物,其中有晉代王獻之,宋代司馬光、蘇軾的真跡,春秋、戰國和商代的青銅器,殷墟出土的一批甲骨片,秦漢以來的不少帝皇印璽等。

從上述經歷可知,徐氏眼界甚高,平生所見之珍貴文物絕非泛泛,而鄭重其事鈐“徐森玉敬觀”白文印于此件上,珍視之意,亦可想見矣。

不特如此,徐森玉又有考證萊子侯刻石的專門文章,發表在1964年第五期的《文物》雜志上,從時間上看,應是“敬觀”康生所藏此件拓本之后。該文又收錄于徐森玉的著作《漢石經齋文存》之內。

郭沫若與此件有緣無份,幸得留題同傳世

此件初拓本著錄于清代《補寰宇訪碑錄》,久為學界所知。郭沫若先生稱萊子侯刻石“世所罕見,金石研究必從解讀此石開篇”,希望得到拓本以作研究。然此件初拓本卻輾轉而入康生篋中。后來康生于1963年10月23日請郭沫若題跋,郭老才得以在上面留下手跡,算是有緣但無份。

現今此件由廣東崇正征集上拍,將為有力者所得,競買者竟擁有比當年郭沫若更好的福緣,不禁令人擲筆三嘆。何況此件上,沈樹鏞、趙之謙、胡震、康生、郭沫若、徐森玉乃至九藤書屋主人,俱有或跋或藏之跡,今人一并得之,豈非福過前述諸家哉。

“九藤書屋”所藏拓本與原石之對照

“九藤書屋”所藏萊子侯石刻初拓本。

萊子侯刻石又稱《萊子侯封田刻石》、《萊子侯封冢記》、《天鳳刻石》、《萊子侯贍族戒石》。現存于山東省鄒城市博物館。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號