林風眠1977年作《雞冠花》

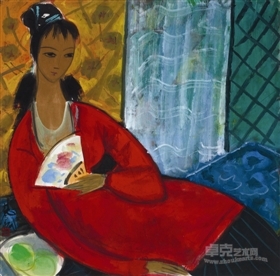

林風眠1989年作《紅衣仕女》

很小的時候,我就跟著我母親席素華接觸到林風眠。現在回想起來,最早認識他的時候,恐怕還是在我四年級,或者五年級的時候,到現在差不多要五十年了。最后一次見到他,是1984年,在香港,跨度差不多也要有將近三十年,從1950年代到1980年代,通過我母親(席素華)跟他學畫的關系,我一直跟林風眠有所接觸有所認識。

現在回想起來,很多事情也都已經忘了。我覺得那個時候最后一次見到林風眠,是上世紀80年代,他那個時候剛好搬了新家,就是香港太古城的那個新家,剛搬好,剛裝修好,見了很高興。因為他到香港將近十年,買了房子,生活能夠安定下來,正是比較高興的時候,他一生非常安定的時間不長的。這個時候正好是他八十幾歲開始安定下來的時候。我到香港去探親——我生父在香港,去見他,見他好幾次,他非常高興,很興奮,看到我話也很多,平時他話不多的。老是想了解內地的事情,因為他離開已經八九年了,談到很多,我說起那個時候,我記得現在能夠想起來的,說起同濟大學校長,他一聽,算他同鄉。他一下子就說出好多他們梅縣同鄉的那些知名人物,比如葉劍英,好多。陪我去玩。那是我第一次出境,像個鄉下人一樣。他就帶著我到香港六合飯店,叫我一起。那個時候它是旋轉餐廳,他說你看看,你看看,今天我鄉下人也知道到香港來轉。最后那個時候我也很稀奇,東看看,西看看。結果他說了一句話,我到現在印象很深刻。他說:“你不要太稀奇這種東西,就是什么大樓,什么旋轉餐廳,上海早晚也會有的。”那時候他已經要八十多歲了,1984年,他84歲。他帶著我到山上,到香港去玩,很少有人去玩山的,到香港去爬山,當然是有火車推上去的。到了山頂以后,走了一會兒好像也不見得他很累,坐下來。我記得很清楚的一件事情,就是碰到巡邏兵,排了隊,拿了怪里怪氣的木頭槍,走過去,他很稀奇,很興奮,對我說:“你看你看,我從來沒有見過這個!”像個小孩一樣的。

關于他在上海的房子,就是南昌路53號樓上,去的時候只有樓上兩間了,我認識他的時候,前面已經退掉了,朝北一間,朝南一間。朝南這間實際上很小,大概只有十六七平方米這樣子,又是他的畫室,又是會客室,又是他的廚房,餐廳。就擠在一起,他很艱苦。旁邊都放著很多這種木雕、陶器,很多很多東西放在那里,他畫畫的時候要參考的。所以他不太喜歡有小孩子在那里跑來跑去,那會讓他緊張的。我小時候有個特點很安靜,不大會講話,不大講話的,就坐在那里看、聽。不像現在,做老師了,話很多。那時候不大講的。所以他們也很歡迎,就是我在那里幫他們買買東西,倒倒垃圾,小時候。那個時候好像他有一個保姆的,有個鐘點工,不是每天來的。隔幾天來一次,帶一點菜,倒倒垃圾,打掃打掃這樣子。有時候垃圾多了,就是我去倒。

他那個房子很怪的,南昌路53號的房子沒有垃圾桶的,倒垃圾要跑到馬路對面,就是南昌路對面,對面的弄堂里面去倒。那時候我還很小的。有時候我就是幫他們拿那個垃圾袋到對面去倒掉。這個時候林風眠就會站在朝北的窗口,看著我,他不放心我過馬路。那個時候車輛沒這么多,但是他還是很注意,跑過去跑過來。他那個門也很怪的,沒有現在門鈴的,是一根線,從二樓的朝北陽臺一根線,一直拖到天井外面的這個門口,就是鎖那里,他看到你來了,他一拉這個門就開了,你就自己進來。因為樓下是別人的,別人住的。他看見我來了,一拉線我就上去,這樣子。

現在回想起來,還有可以說的,就是1964年,我、我母親(席素華)、(我妹妹)馮葉,還有林風眠,大概是賣掉一張畫,有了點錢。他平時囊中一直很羞澀,有了錢馬上就去寫生,就到普陀山。現在回想起來,他到普陀山的主要目的不是看風景,而是對這個佛像的研究,很有造詣。帶我們去,那個時候我記得條件很差,那是我高一的暑假去,去的時候住的旅館也不是什么旅館,就是當時的廟,好像是一個寺廟的和尚的這種寢室,拿出來打掃一下。我跟林風眠睡一個房間,兩個人,就兩張鋪板,兩張席子,打水要自己到下面每天去打兩瓶水這樣子。這個時候我母親跟馮葉好像就很有意見,好像這個住宿條件很差。我那個時候說了一句,說我之前下鄉很艱苦的,這地方比我下鄉住的地方好多了。林風眠聽見這句話很興奮。他說對對,說當時他逃難的時候,也是睡得很苦的,這點算什么,不算什么!

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號