趙無極《翠綠森林》

前些天寫了一篇關于藝術家們三十歲時最有可能發展出成名的第一步,這是個人的看法,但是也延伸出一些觀察。Andy Warhol說過:“每個人都有十五分鐘成名的機會”,張愛玲也說過“出名要趁早”的看法。如果把這兩句話當做經驗指南,交集而成了一個說法:“每個年輕 人都有十五分鐘成名的機會!”是的,在這個網絡、自媒體發達的時代,配合著無法嚴謹驗證就傳播漫天資訊的年代,一波淹沒一波的新聞成為消費,我們看見錯覺 的十五分鐘成名,似乎成了一個不停的循環出現的狀態。特別是在近期看見臺灣新聞媒體以重點方式推送,某人在押送途中打中了眾人痛惡的嫌疑犯而成為英雄,他也成就了十五分鐘成名的機會,似乎成名已經有了另外一個意義與價值了,這個時代氣氛。

不過,我還是愿意相信,時間永遠是最好的沉淀劑, 終將會把是非曲直給理出一個較清晰的輪廓。如果把這個狀態對照在此刻的藝術圈上,似乎也是一樣存在的:只是十五分鐘成名的意義,也一直隨著時間在藝術圈重 新解釋中。例如這兩年在亞洲出現許多較年輕的收藏家群,他們樂意透過媒體傳播以其名的收藏展覽,來表達自己收藏的想法和動機,也利用博覽會、拍賣會各論壇 機會與他人交流分享:主動地透過藝術與收藏站在群眾的面前表達自己,這是跟之前大部份喜歡收藏的人群很不一樣。因為在之前收藏者總覺得收藏是私事,就如同 女人在睡前用的保養品,而現在的收藏則像她外出使用的名牌包了。

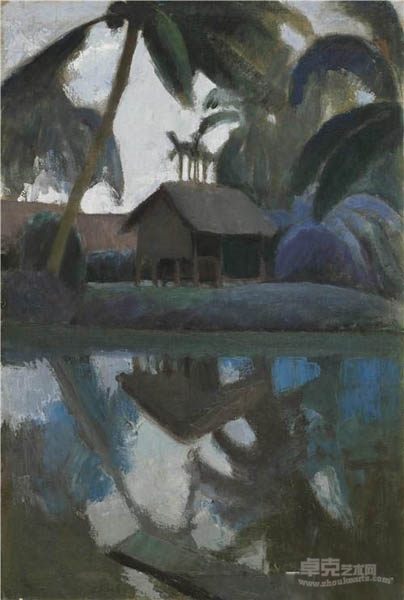

蘇玉云 《河邊的屋子》

我真心覺得這也是一個很好的現象,收藏已經是從私人面發展到交際平臺,因此成為金融平臺都是順理成章的。而在年輕時已懂得使用自己的經濟能力去收藏、去 進行與社會人群交流,這是很好的選項,這同時也是一種成功的暗示。懂得在自己生存的時代面向文化累積同行,要比在媒體看到一些青年才俊們,募得大把資金后 的大鳴大放說些忘形的豪語招人注意要好得多。

人在年輕時就進入了人生勝利組,并且愿意把自己部份的財富放在藝術收藏上,這樣的行為當然 是可貴的。這些年,越來越多這樣的年輕收藏者,他們對于藝術的品味自然也影響了部分藝術生態。我們從藝術市場的交易數據、從模式到內容、從傳播到節奏,都 看到了許多改變可以推敲到這現象,這也包括了這些年來,越來越多年輕藝術家快速成名的實例,屢見不鮮。他們透過畫廊的推廣、透過拍賣會運作技術,或策展人 的展覽推薦,經過這資訊爆炸時代的精準傳播,而達到了迅速成名。當然,這樣的成名也很容易的被新一波名單給淹沒,考驗度也比過往時代大,也正符合了十五分 鐘成名的輪回與嚴苛。特別是在文化作品上的好與壞、理解與接受上,是容易因議論而知名走入誤區,更不容易憑借理想而堅持,這也是這時代更凸顯的一種宿命也 是常態了。

王光樂 《水磨石》

藝術品需要被人群見證與檢驗,以及時間的過濾,而以擁擠的媒體波段與大量點贊式的大數據,是無法成就一件藝術品的真實價值,反而更多會因成名的十五分鐘 反撲而失去機會,并且更快的被人群丟棄。作品如此、創作者如此、收藏者的名聲也是如此。小心的面對大潮般的媒體,是這一代人很重要的自我學習,也是一種價 值觀的修煉。但是,我還是要重復一提:藝術家們三十歲時最有可能發展出成名的第一步,無論是我一直關注的藝術家王光樂,還是大家都熟悉的趙無極先 生、或是最近亞洲藝術圈新興的越南近代藝術,其中我欣賞的to ngoc van蘇玉云、或智利的roberto matta,他們都曾在三十歲前后,有了創作跨越的階段,然后成名。有人持續、有人消失,關于藝術人生本來就是一場持續的戰斗,每個藝術命運各自不同,而 三十歲可能成名的十五分鐘,拿開藝術史和價格,人性也成了我感興趣之處,這是我的觀察,也是我收藏中一種對于人的探尋樂趣。特別是成名前的作品更是我所喜 歡研究對照的,我更愿意廣泛的去探尋未成名年輕藝術家們這時段的作品,這樣的閱讀也幫助我理解與推斷藝術創作者與他們對照自己面對這個時代的反應,成名不 是唯一的追求,但是創作卻可以促成了成名,成名又回過頭來挑戰創作。

這樣的互動擴散到媒體、收藏者、以及藝術圈的工作者,藝術圈變得復 雜、敏感、而脆弱。這是一個蛋生雞、雞生蛋的關系,也延伸出許多耐人尋味的討論,對我來說,這一切也可以讓我把因為藝術收藏的閱讀,延伸出自己對于世界的 一個觀察,和自己價值觀的試煉。收藏還是很有趣的。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號