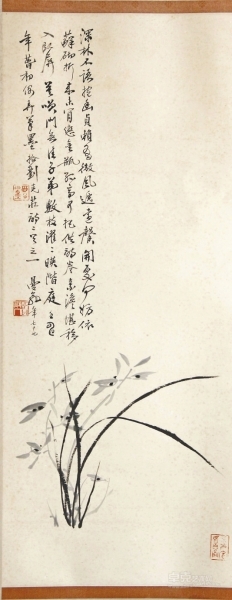

沙曼翁《墨蘭》圖

輕撫琴弦的指尖,古淡清幽的音色,在腦海里盤旋不絕。睜開眼睛,古琴上正在流轉著名曲《幽蘭》,琴音恰似幽澗滴泉,清清冷冷,令人產生些許遐想。可那時的年紀卻始終理解不了這首節奏緩慢,力度也并不強烈的琴曲,何以得名于《幽蘭》,直到今天站在這幅沙曼翁的國畫《墨蘭》前,才約略有些開悟。

與啟功、溥儒等同為皇族后裔的沙老,自幼家教甚是了得,8歲學書,14歲習篆,上世紀30年代從虞山蕭蛻庵先生學習各體書法及中國文字學。在中國現代篆刻史上,他的名字可謂如雷貫耳,但畫名卻到上世紀60年代以后才逐漸被人所知。這是因為沙老直到五十歲以后才開始學畫,但一上手就起點很高,不同凡響,他深愛虛谷、八大、石濤等人的筆墨情趣,所作國畫皆追求高雅絕塵的清逸之境,終在晚年形成了自己清逸蘊藉、樸茂峻爽的獨特面目。竊以為50歲后的沙老在那溫潤的水鄉,在那“一人巷”的白墻黛瓦中,春雨伴夢,清晨醒來,周圍似乎都是春蠶沙沙的食葉之聲,那聲音也終將他8歲習書時的嚴肅苛求還原成兒時該有的童真和單純。

點評

此幅紙本《墨蘭》,是沙老77歲時所為,看上去行筆舒緩,腕底若有神助,筆鋒所到之處,干凈利落、蒼潤互生,濃淡相間,僅用寥寥數筆就將蘭葉的長短參差,花莖的顧盼婀娜,花朵的漸次綻放,描寫得姿美韻清,栩栩如生。再看畫的構圖,將蘭花布局在左下角,上方長題詠蘭詩句,右邊大面積留白,不但沒有失重的感覺,反而更顯畫的工穩和平正。由此可見,作此畫時的沙老已達人書俱老的境界,想必他是在特意追求為藝的平正和為人的簡淡。

“深林不語抱幽貞,賴有微風遞遠馨,開處何妨依蘚砌,折來未肯戀金瓶;孤高可把供詩卷,素淡堪移入臥屏,莫笑門無佳子弟,數枝濯濯映階庭。”這首宋代劉克莊的詠蘭詩句被沙老借題于畫上,許是他感佩于蘭花生于“深林”,懷抱“幽貞”,不戀“金瓶”,并以此寄托自身澹泊遠志,不慕榮貴的一顆“幽貞之心”。由此推斷,即便門無車馬,只要有蘭與其相伴已足慰平生。

在中國古代文人眼里,蘭被人格化,是理想情志的象征,它可以作為一種操守和德行被追慕,也可以作為香、姿、韻、色俱全的美神被崇拜。

沙老的《墨蘭》令人回味,胡聚堂老師的點評更是十分精到。

觀想

站在這幅《墨蘭》前,我靜靜觀賞,閉上眼,腦海中那《幽蘭》琴曲看似不經意的輕撫慢挑,以靜態美為基調,低而不沉,柔而不弱,旋律幽遠而靜美,在此我第一次品味到了那曲中、那畫里清幽脫俗,飄飄忽忽,若有若無的蘭香,它令我茅塞頓開,似乎觸摸到了空谷幽蘭那清雅素潔、靜謐悠遠的意境。

撫琴怡心,賞蘭養心,那畫蘭呢?也許沙老是在掏心,他是在把自己的最愛無私地奉獻給崇尚追求中國式雅致生活,守望民族精神家園的同好和眾生。

沙曼翁簡介

沙曼翁(1916-2011),滿族,祖姓愛新覺羅,原名古痕,1916年生于江蘇鎮江。2009年,因其在書法篆刻藝術領域的突出成就和影響,中國書法家協會授予其為藝術指導委員會委員和第三屆中國書法蘭亭獎終身成就獎。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號