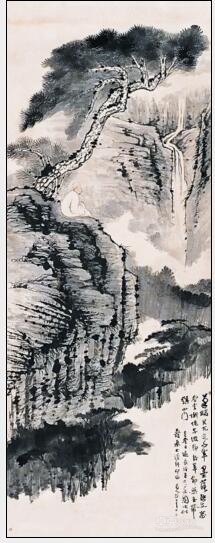

此畫是張大千在北京長椿寺參佛后,壽泉法師請大千為長椿寺繪制丹青佳構,張大千笑諾,于是畫下了這幅《松下觀瀑圖》。

畫完了畫,要寫畫題,可是寫什么呢?隨便抄錄一首唐詩宋詞不符合張大千的性格,也不能最充分、最準確地表達他此刻的心情,他想到了900多年前的四川老鄉蘇東坡。蘇東坡是一位極有佛緣的才子,一生中結交了眾多禪院寺廟的住持方丈,并且留下許多軼事佳話。有一次,他在赴杭州的途中路過潤州(今江蘇鎮江市),想到了老友佛印法師此時正在金山寺主持寺政,于是前往拜訪。佛印留東坡寺內小住。一天,佛印正在方丈室給弟子們說法,蘇東坡突然著便服入室進見。佛印問道:“這里沒有你坐的地方,你怎么進來了?”他的意思很明白,這會兒不是蘇東坡來的時候。蘇東坡卻笑答道:“那就暫借和尚四大(即佛教中所謂的‘四界’,指地、水、火、風四種構成色法的基本元素)作禪床用一下吧!”佛印又說道:“要借和尚四大可以,但我有一問,你如果能立即答出,我便依你,如果稍有遲疑,那就請解下你身上的玉帶留鎮山門。如何?”蘇東坡笑而允諾。佛印于是問道:“山僧四大本無,五蘊(佛教名詞,即色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊的簡稱)非有,你在何處落座?”蘇東坡一時語塞。佛印不由分說,立即吩咐侍僧:“收下東坡白玉腰帶,永鎮山門!”其實東坡并非不能作答,而是故意知而不答,如此便可以入室聽佛印說法。佛印果然“中計”,侍僧解下東坡玉帶后,佛印又命侍僧取出衲裙送給東坡,東坡于是如愿以償。

這是廣為流傳的一則東坡軼事,張大千隨手拈來,他的意思也很明白:當年蘇東坡有玉帶可留鎮山門,今天我張大千沒有玉帶,那就畫一幅《松下觀瀑圖》留給長椿寺吧。于是他舔舔筆,在畫的上端題詩曰:

筆端突兀走千軍,

墨落能生萬壑云。

慚愧東坡鄉后輩,

卻無玉帶鎮山門。

前兩句一如張大千的性格,突出地彰顯了他對自己筆墨的自負和對此畫的滿意,后兩句則妙鑲典故、蓋世才情、欲隱又顯。我們不妨再回過頭來看看這幅《松下觀瀑圖》,嚴謹的構圖,奔放的用筆以及淋漓酣暢的水墨效果,使得此作氣勢磅礴,確實將詩的前兩句落到了實處。31歲,才情兩旺,借此作畫題詩的機會,續寫文人與僧人的佳話:900年前蘇東坡過潤州,把一條玉帶留鎮金山寺;900年后,張大千過北京,畫一幀巨幅山水永存長椿寺。都是蜀人,都是才子,都是佳話……

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號