王鐸(1592——1652),字覺斯、號十樵、又號松樵、癡庵等,別署煙譚漁叟。河南孟津人,世稱王孟津,其先祖乃山西洪洞人,十世祖王成始遷至河南孟津邑雙槐里,故落款亦有“洪洞王鐸”。

王鐸幼時家境十分貧寒,過著“不能一日兩粥”的生活。天啟二年(1622)三十一歲的王鐸與黃道周、倪元璐同科中了進士,又同進入翰林院任職,因性情志趣相投,他們對書法之道有著相近的藝術追求和價值取向,相約同工行草且各具一格,互為 砥礪而成就了飚炳書史的“晚明書風”(包括張、邢、董、傅)。黃道周曾寫道:“惟王覺斯(王鐸字覺斯)、倪鴻寶(即倪元璐)與吾最乳合,盟肝膽,浮意氣, 砥礪廉隅,又棲止同筆硯為文章。愛焉者呼‘三珠樹’,妒焉者呼‘三狂人’,弗屑也。”

王鐸在明并不是阿諛奉承的政治投機者,其作派近似年長十歲的東林黨領袖、文壇盟主錢 謙益,以“清流”而自居。崇禎八年秋(1635年),王鐸因不屑于權傾當朝首輔溫體仁而發生沖突,“不合溫體仁、吳宗達烏程百計中之后,避而金陵”(《擬 山園集》),自請調任掌南京翰林院事。崇禎十一年七月(1638年),王鐸“上疏言邊事不可撫、事關宗社,為禍甚大,懔懔數千言”這種主戰派的激言又激怒 了主和派閣臣、兵部楊嗣昌,“楊嗾中當欲廷杖之”,王鐸幸免廷仗,可說是死里逃生。好友黃道周亦與楊嗣昌當崇禎皇帝面激辯以論是非,這場有名的辯論之后黃 道周被連貶六級,調任江西。而同年秋天,王鐸又直言敢諫“力言加派,賦外加賦,白骨滿野,敲骨剝髓,民不堪命。有司驅民為賊,室家離散,天下大亂,致太平無日。”幸好崇禎皇帝終“不加罪”,王鐸數度上疏終“乞歸故里”,回了河南孟津老家。而這三次不合時調地與權臣相抗則注定了王鐸政治仕途的慘敗。

歷史是個無情的審判臺,特別對于人格品行的評判標準幾近乎嚴苛。王鐸卻在降清這件事上成了人生的至大污點,崇禎十七年(1644年)二月,李自成攻克北京;十九日,崇禎帝殉國吊死于煤山的歪脖樹上;王鐸其時生活極度窘迫,帶 著家人靠航船漂泊于黃河、運河一帶。“月來病,力疾勉書,時絕糧,書數條,賣之得五斗粟。買墨,墨不嘉耳,奈何!”,這是他為《贈湯若望詩冊》跋文中所記 述的生活境況。而歷史的巧合竟跟王鐸開了個可悲的玩笑,南京官吏如馬士英等在南京擁立福王朱由松為帝建立弘光小朝廷,福王朱由松為了報答多年前王鐸保護過 他渡過黃河,則召王鐸為東閣大學士。本已“乞歸故里”過著安貧樂道的王鐸,被福王召回內閣官為東閣大學士,福禍雙至。“次年(1645年)即順治二年五 月,福王(弘光帝)走蕪湖,留鐸守江寧(南京)。鐸同禮部尚書錢謙益等文武數百員出城迎親王,奉表降。”(《清史。列傳。貳臣傳》),至此,由明入清山河 破碎之時,王鐸與錢謙益兩個文人失節,腆顏手舉白幡迎降清軍,出賣了人格和靈魂,被世人鄙視為有才無行,王、錢“漢奸”聲名終被釘在歷史的恥辱柱上。好友黃道周、倪元璐降清后不堪亡國之辱又含恨以殉。錢泳《履園叢話》評論說:“虞山錢受翁,才名滿天下,而所欠惟一死,遂至罵名千載。”,王鐸更是書因人賤, 其書當然遭受了冷落。乾隆修史時將錢謙益與王鐸被納入《貳臣傳》“乙編”之首。錢謙益在《王鐸墓志銘》中用春秋筆法褒言王鐸,似乎惺惺相惜地“感激在知音”,但這終究掩飾不了錢、王分裂的人格。錢謙益墓至清嘉慶時已荒廢,錢泳墓志銘下鐫“吾意獨憐才”捐資重修錢墓,仍被世人譏誚。

中國的文化傳承秉承著人格的精神導向,所謂的“道德文章”,強調的是儒 家文化做人的原本。而摒棄表象的“因人廢書”,從藝術的本體來分析王鐸書法這才是科學而客觀的,清代劉熙載著《藝概》亦主張“書如其人”,“賢哲之書溫 醇,駿雄之書沈毅,畸士之書歷落,才子之書秀穎”。顯然,王鐸書法風格的主調應該屬于“沉毅”一類,王鐸就該是書中之“駿雄”,以此來喻王鐸其人其書頗為 肯綮,王鐸詩學杜甫是有感知的,其在明三次與權臣相抗導致其政治上失寵,生活的現狀極具悲慘,李自成的義軍橫掃中原后,其父母、兄弟、妻子、女兒均在戰亂 中流落病逝,其悲觀如其《自待》詩“衰顏百事倦,自待意何言。冷冷階中草,萋萋河山園。秋風老馬嚙,夜月臥龍魂”,無家園可棲居,只能靠航船漂泊的酸澀滋 味非個中人那能體悟,境況迥異于董其昌每每題記的“作于舟中”優游式的文人情調。王鐸確固有“駿雄”的本性,在崇禎十三年(1640)十月,其偕家人去南 京途中,先行的家人陷陣義軍,王鐸率二十五騎士破義軍二千余竟救得家人突圍,“血性男子”的英雄本色與其詩性即杜工部式的“蒼郁”交織,秉性與學養造就了 “神筆王鐸”一世之雄歟!清代梁獻認為:“明季書學競尚柔媚,王(鐸)、張(瑞圖)二家力矯積習,獨標氣骨,雖未入神,自是不朽”。極具諷刺意味的是,晚 明書家中王、張因“大節有虧”,最為世人所輕視,人品與文品所隱含的矛盾性,確乎是個難以取舍的命題。

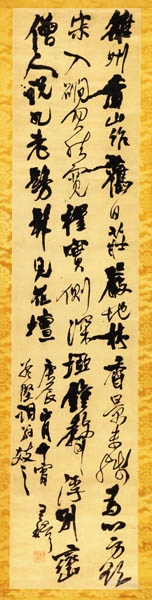

其實,降清后王鐸內心深處的痛楚、矛盾與其書風“險”、“蒼”、“雄”、“勁”是合 拍的,在《擬山園選集》第八十二卷《文丹》中,王鐸內心的獨白亦是其審美觀念的核心所在、“似散不散,似亂不亂,左之右之,顛之倒之”、“怪則幽險猙獰, 面如貝皮,眉如紫棱,口中吐火,身上纏蛇,力如金剛,聲如彪虎,長刀大劍,劈山超海,飛沙走石,天旋地轉,鞭雷電而騎雄龍,子美所謂‘語不驚人死不休’, 文公所謂‘破鬼膽’是也。”“大力,如海中神鰲,戴八肱,吸十日,侮星宿,嬉九垓,撞三山,踢四海!”“寸鐵殺人!不肯纏繞”。“為人不可狠鷙深刻,作文 不可不狠鷙深刻”。這種“落筆驚風雨”式的“膽敢獨造”在其書風中釋放得淋漓盡致,特別是其中年后行草書更是將“撞三山,踢四海!”、“寸鐵殺人”蒼渾的 意境發揮到極致。可以說,不讀《文丹》無以釋然王鐸書風的精魂所在。其代表作如影響日本樹上彬島書風的《雒州香山作》(樹上彬島藏,2010.12在北京 拍賣,以四千三百多萬成交)及《孟津殘稿》(天津市藝術博物館藏)、《草書杜詩卷》(遼寧省博物館藏)等,表象上王鐸書風有行草書、大草、臨帖幾種形式, 而意象上其氣勢、氣魄、氣象的雄渾內力卻相同,同樣具有撼人的力量感。

王鐸書法的獨到魅力隨著時間反而日顯,政治上“大節有虧”的王鐸,其書 法聲譽卻未稍減,遺墨亦倍受后世珍賞。清秦祖永《桐蔭論畫》有“張果亭、王覺斯人品頹喪,而作字居然有北宋大家之風。豈得以其人而廢之?”似在為王鐸叫屈。王鐸書法得到了重新評價和關注。清代楊鈞《草堂之靈》中《記覺斯》的一段話,或可作注:與郎園閑談,問日:“世間魔力何者最大?”余答日:“筆墨最 大”。故趙孟頰,王覺斯之流,亦能千古不泯。的確,有明一代在書史上獲譽無出其右者,如啟功先生盛贊王鐸:“可謂書才書學兼而有之,以陣喻筆,固一世之雄 也。”并有詩云:“王侯筆力能扛鼎,五百年來無此君。”沙孟海先生在《近三百年的書學》評其“一生吃著二王法帖,天分又高,功力又深,結果居然能得其正 傳,嬌正趙孟頫、董其昌的末流之失,在于明季,可說書學界的‘中興之主’了。”藝術的成就終使人們忽略其失節之舉,晚明書風無疑成了一座歷史豐碑,其聲勢 影響當首推王鐸為代表。

王鐸一生都在臨摹,書史上從來沒有那位書家與他一樣有如此大量的臨摹作品傳世,“一 日臨書,一日應請索。以此相間,終身不易。”大抵王鐸的臨摹不可間斷一日乎。在具有深厚的傳統功力上力圖創新,借古而開今,王鐸確實是身體力行的。其傳世 作品中臨作竟占半,綜合其傳世墨跡分析,絕大部分是《淳化閣帖》中的羲、獻諸帖。上及張芝、鐘繇,下至南朝諸名家。小楷學鐘,大楷學顏、柳,行書浸淫二王 外,主要得于米南宮。臨書大致可以分為兩種類型:一是以橫卷或冊頁形式作較忠于原帖的臨書;一是以狹長條幅的形式作表現式的臨書,由于意在透過古人表現自 我,故經常以意臨,即將自己的意念融入其中,對古帖融通后再詮釋,如南京博物院所藏王鐸于1631年所作《臨閣帖軸》(綾本

277.5×45.8cm)便為此類的臨書巨幛大軸,其連綿草的臨摹發揮也最具代表性。

王鐸的書法師承與董其昌相近,但形成了完全不同的風格。董尚遒媚生秀,以韻擅場,王 卻“力矯積習,獨標氣骨”,以“蒼郁雄暢”的勢取勝,他的用筆、布局險象環生奇而穩健,映帶呼應間給人以一種強烈的視覺沖擊力。筆陣連綿流暢,起筆和轉折 又多方筆,凝重而不板滯,剛柔相濟,章法大小錯落,縱而能斂,險中見正。這些都是王鐸努力與時風拉開距離,另辟蹊徑,想突破董其昌籠罩下的書壇格局,與董 同宗二王從而在源頭上尋找突破。當然,董、王在技法層面是無分伯仲的,王鐸對二王的理解并非簡單以疏狂發韌,而是大膽將字形、布局滲入了自己的豪邁與古 狂,章法一任縱橫放逸,字勢時有傾倒緊迫、氣勢奔放而勢不可擋。用筆提按、墨色的濃淡干濕與結字的縱勢、疏密相呼應,通過欹側、聚散、挪移、夸張來平衡左 右分量,相互牽制從而以達到均衡。王鐸的“漲墨法”在書史上堪稱獨步,漲墨使筆道相互粘合暈化,由于蓄墨的多少、落筆的力度而使暈墨效果不可名狀,象夏云 一樣含羞欲滴又如石破天驚般崩裂,這漲墨形成的塊面與筆觸的點線強力對比,使形成的潤燥相間、節律相生,攝人心魄而驚世駭俗。

世無完美之說,凡事也必有正反陰陽相克。這里又不得不提到董其昌。董其昌曾語:“書道只在巧妙二字,拙則直率而無化境矣”,王鐸是要跳出董其昌的藩籬,便絕不用心于“巧妙”二字,其實這也是王鐸對董其昌的矯枉過正。董取生秀淡雅的文人士氣,而王鐸則縱肆欹側以野逸取勢。趙孟頫曾評米字:“米襄陽書,政如黃太史作詩之變,芒角刷掠,求于櫝韞川媚,則蔑有矣”指出了米芾書的躁露 怒張,缺少高蹈華麗蘊藉之態。王鐸主要得力于米芾,得在體勢與筆力,而失卻在韻致。反之,董其昌在巨嶂尺幅的表現力上或輸于神筆王鐸了。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號