第50屆科隆藝術(shù)博覽會(huì)(Art Cologne)毫無疑問是世界上最古老的當(dāng)代藝博會(huì)之一,但不久前已經(jīng)跟不上整個(gè)飛速變化的藝術(shù)市場(chǎng)和板塊。當(dāng)我挪步在藝博會(huì)的長(zhǎng)廊上,一路上我不斷被問道“你怎么在這兒?”如果告訴你我來參與報(bào)道這該死的藝博會(huì)已經(jīng)25年了,你們這些初來乍到者聽了覺得怎么樣?

我還曾擔(dān)任2006-2008年的科隆藝博會(huì)選拔委員會(huì)成員,盡管每參加一個(gè)藝博會(huì)到后來都會(huì)被 “趕走”,我還是對(duì)自己的當(dāng)選訝異不已。而自我第一個(gè)策展實(shí)踐——1990年在紐約Sandra畫廊的“German Paper”到我最后一個(gè)2014年在倫敦佳士得 Mayfair的項(xiàng)目“polke/richter richter/polke”, 我一直都深愛著德國(guó)藝術(shù)。

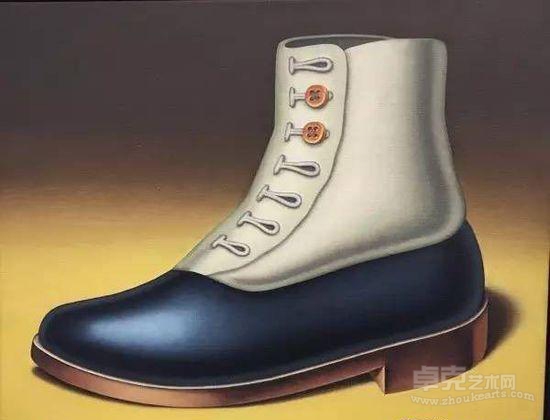

Konrad Klapheck,Galerie Michael Haas畫廊

如果說哪個(gè)地方可以在第一線觀察藝術(shù)界變化無常的局勢(shì),非選拔委員會(huì)莫屬。在德國(guó),畫廊被拒絕是有權(quán)利提出訟訴的。所以在這樣一個(gè)席位上可以說是令人左右為難。當(dāng)年曾經(jīng)有過這么一回事:當(dāng)?shù)氐漠嬂戎鱾兟?lián)合起來在報(bào)紙上登廣告譴責(zé)藝博會(huì)地位的滑落,把當(dāng)時(shí)的藝博會(huì)總監(jiān)Gerard Goodrow趕下了臺(tái)。然而不管你的意愿有多么強(qiáng)烈,當(dāng)年的直轉(zhuǎn)急下的市場(chǎng)也難以挽回。Goodrow就這樣在2008年被曾經(jīng)的畫廊主、也是包豪斯藝術(shù)家László Moholy-Nagy的孫子Daniel Hug取代。

自從2008年,科隆藝博會(huì)經(jīng)營(yíng)慘淡,我甚至撰文為它寫下了挽歌。近年來局面逐漸有所轉(zhuǎn)機(jī),這個(gè)藝博會(huì)也開始重新站穩(wěn)了腳跟,但它早年的聲譽(yù)已一去不復(fù)返。實(shí)際上也沒有那么糟糕,和香港巴塞爾藝博會(huì)類似,科隆也是一個(gè)欣欣向榮、由大量的當(dāng)?shù)氐馁I家支撐起來的區(qū)域性藝博會(huì)。在這里你也不會(huì)看到?jīng)]完沒了的紐約藝術(shù)顧問無時(shí)不刻出沒在你眼前。然而跟香港不一樣的是,它是個(gè)有著濃厚的德國(guó)氣息的藝博會(huì)。這也是尤為吸引我的一點(diǎn)。

當(dāng)我2009年來科隆藝博會(huì)的時(shí)候,新任總監(jiān)Hug直接過來想和我極其尖銳的評(píng)論立場(chǎng) “套點(diǎn)近乎”, 但我依然看到什么就報(bào)道什么。從那時(shí)起我甚至有貴賓卡直接進(jìn)出。盡管開幕式上聚集了大量的人群,我還是沒法準(zhǔn)確地把握整體的銷售狀況。科隆就是這樣一個(gè)慢熱的藝博會(huì),你無法為了趕頭條通宵熬夜把它的全貌呈現(xiàn)出來,這也是我一直喜歡它的一點(diǎn)。它會(huì)不會(huì)最終也被巴塞爾收歸門下呢?真是不得而知。

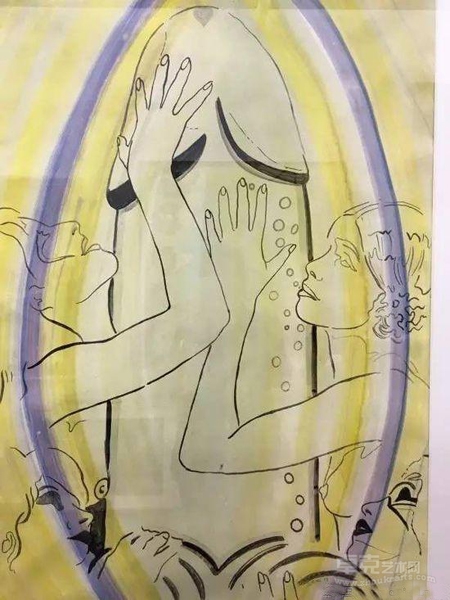

Michael Werner畫廊展出的西格瑪爾·波爾克

保守派和暴發(fā)戶

科隆藝博會(huì)的地緣政治-經(jīng)濟(jì)布局自上而下分為三個(gè)樓層——藝博會(huì)中的等級(jí)制度只會(huì)有過之而無不及——資歷最淺的參展者基本上位于頂樓,最資深者則占據(jù)最底層的樓面。我猜從上往下走半層比向上移兩層要來得簡(jiǎn)單,日耳曼式的實(shí)用主義永遠(yuǎn)都適用。

在科隆藝博會(huì)中間樓面混戰(zhàn)的是一群實(shí)力雄厚的畫廊:一邊是舊式畫廊的守衛(wèi)者,如教授般溫文爾雅的經(jīng)紀(jì)人Karsten Greve,另一邊是那些相對(duì)而言白手起家的卓納畫廊(David Zwirner)、豪瑟沃斯畫廊(Hauser & Wirth)、Thaddaeus Ropac畫廊和Sprueth Magers畫廊。此次藝博會(huì)中高古軒畫廊的缺席就像讓藝博會(huì)缺失了一只門牙,這就是高古軒畫廊強(qiáng)大的存在感和掀起銷售狂潮的實(shí)力。

那些通常無法躋身于這種航母級(jí)畫廊交易圈的德國(guó)本土藝術(shù)家,包括81歲的康拉德·科拉菲克(Konrad Klapheck),他的一幅畫著像從馬奈(Manet)的《吹短笛的男孩》(The Fifer)中走出來的黑色短靴作品以16萬歐元(約合人民幣117萬元)的價(jià)格售出。此外還有72歲的阿爾穆特·艾斯(Almut Heise)、76歲的伊米•克諾貝爾(Imi Knoebel)以及今年試圖有所突破的——如果以作品數(shù)量和展位曝光率來衡量的話——戈特哈德·格勞伯納(Gotthard Graubner,1930-2013)。西格瑪爾·波爾克(Sigmar Polke)的紙上作品也是收獲頗豐,售價(jià)從2萬歐元(約合人民幣14.62萬元)一幅尚可的作品到約35萬歐元(約合人民幣255.8萬元)一幅不等。

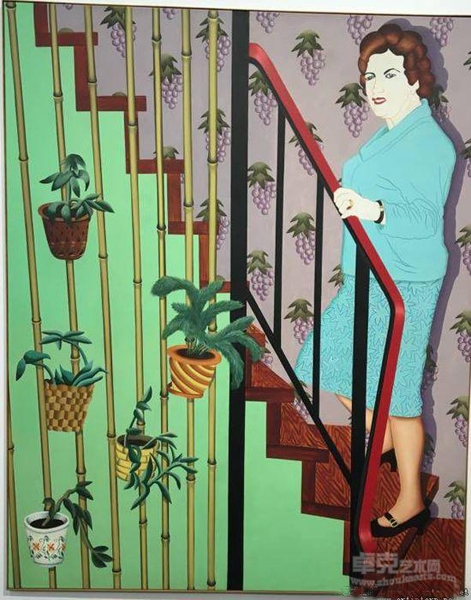

馬伯樂畫廊展出的Tony Matelli

一幅阿爾穆特·艾斯于1969年創(chuàng)作的大型原始波普油畫作品售價(jià)為8萬歐元(約合人民幣58.46萬元)。對(duì)于這幅戲謔版本的克里斯蒂安·謝德(Christian Schad)作品,這個(gè)價(jià)格確實(shí)需要停下來想一想,但也不需要太久,畢竟她的新作與這幅舊作相比更相形見絀,普通攝影照片般的畫面,既喪失了活力也減弱了卡通的風(fēng)格。另外,戈特哈德·格勞伯納的作品似乎彌漫在每個(gè)樓層。根據(jù)artnet價(jià)格數(shù)據(jù)庫顯示,這位藝術(shù)家的拍賣紀(jì)錄是于2010年達(dá)到的34.1 萬美元(約合人民幣220.9萬元),這些年來總共售出631件拍品的成績(jī)也令人肅然起敬。由此看來,我們又有一位成熟的藝術(shù)家正等候接受重新評(píng)估,成為如今市場(chǎng)真正的寵兒。又或者是過度泛濫。格勞伯納的作品形式上還算賞心悅目,看上去平淡而舒適,但它們看起來像是內(nèi)芯被塞滿了的上了色的床墊,類似于介乎Zero畫派和僵尸形式主義之間,從恩里克·卡斯特拉尼(Enrico Castellani)和阿戈斯蒂諾·伯納魯米(Agostino Bonalumi)到卡里·厄普森(Kaari Upson)和賈斯汀·阿迪安(Justin Adian)的作品皆是如此。

戈特哈德·格勞伯納的各件作品價(jià)格跨度甚大:Karsten Greve畫廊的大幅作品售價(jià)從35萬到45萬歐元(約合人民幣328.88萬元)不等,而小幅作品則是180歐元(約合人民幣1315.53元)。在Schwarzer畫廊,他的大型畫作售價(jià)為32萬歐元(約合人民幣233.87萬元),而Ludorff畫廊則把一幅更為小巧緊湊的油畫標(biāo)價(jià)為25萬歐元(約合人民幣182.71萬元人民幣)。緊接著是在Walter Storms畫廊的另一幅小型作品,售價(jià)為9萬歐元(約合人民幣65.76萬元)。看完這一連串令人眼花繚亂的畫作和價(jià)格后,我真的很想躺在一個(gè)床墊上。

在與西格瑪爾·波爾克(Sigmar Polke)的長(zhǎng)期合作突然被大衛(wèi)·卓納打破之后(大衛(wèi)·卓納近日宣布將代理波爾克的遺作),Michael Wernerz似乎忙著把畫廊的庫存作品都曬了出來。波爾克的油畫作品目前十分稀缺搶手,整個(gè)藝術(shù)市場(chǎng)都正在翹首以盼下個(gè)月卓納畫廊將要投下的重磅炸彈,推出代理波爾克作品后的第一場(chǎng)展覽。

作品的價(jià)值往往為作品自己說話。此次藝博會(huì)上,只有幾幅沒有任何文件說明的小型格哈德·里希特(Gerhard Richter)作品可見,這也許是因?yàn)樵谶^去的五年多內(nèi),市場(chǎng)對(duì)于里希特的作品價(jià)格以十倍的增幅上漲已經(jīng)司空見慣。科隆藝博會(huì)從來不是展覽售出這種作品的地方。盡管市場(chǎng)對(duì)里希特的狂熱已經(jīng)消失殆盡,但是總還會(huì)有另一個(gè)格哈德·里希特和另一個(gè)丹尼爾· 平施貝克(Daniel Pinchbeck)出現(xiàn),后者那幅以磕了搖頭丸的蒙克為題材的迷幻般布面油畫作品目前仍受到市場(chǎng)的追捧,售價(jià)為12.5萬歐元(約合人民幣91.36萬元)。

弗朗茲·韋斯特可以算作德國(guó)的賈科梅蒂(Giacometti),盡管他的作品相較之下更有血肉,但卻十分松松垮垮。韋斯特的雕塑作品,價(jià)格范圍從約4.5萬歐元(約合人民幣32.88萬元)的限量版臺(tái)燈作品起,紙上繪畫約6.5萬歐元(約合人民幣47.5萬元)而大小適宜的裝置作品則為22萬歐元(約合人民幣160.78萬元)。但有時(shí),這位藝術(shù)家的價(jià)格也會(huì)大起大落——比如,突然飆至100萬美元——這就是當(dāng)前文提到的大衛(wèi)·卓納涉足時(shí)將會(huì)發(fā)生的事情。

來自奧地利的Konzett畫廊低調(diào)又出色,它在30多年間親自經(jīng)手了超過1500件韋斯特的作品。這樣的畫廊你何處可尋?不過,尚不清楚為什么Konzett畫廊會(huì)位于老牌畫廊聚集、展示現(xiàn)代藝術(shù)作品的一樓。這或許預(yù)示著它會(huì)給畫廊、藝術(shù)家本人和他作品的市場(chǎng)都帶來好運(yùn)。

聯(lián)合展覽

三年前參觀科隆藝博會(huì)的時(shí)候,我意外地來到了新藝術(shù)經(jīng)紀(jì)人聯(lián)盟(NADA)。它就像一個(gè)病毒藝博會(huì),寄生于另一個(gè)藝博會(huì)之中,算是個(gè)好想法。可悲的是,這種植入其他品牌的創(chuàng)意只不過是一個(gè)被或商業(yè)或非營(yíng)利外殼層層包裹的洋蔥。這是個(gè)短命的創(chuàng)新,因?yàn)楹芸霳ADA就被剝奪了原有的身份,被貼上“合作辦展”的標(biāo)簽,成為主陣營(yíng)的一個(gè)分支。合作辦展,無論是說藝術(shù)家還是畫廊,通常都被用來形容聯(lián)合體中較弱的那一方。

“新現(xiàn)代派”(New Contemporaries)的出現(xiàn)使得局面更加混亂。簡(jiǎn)而言之,這些特惠展位只需支付一半的費(fèi)用,因?yàn)檎箷?huì)需要它們來為自身增色——像味精一樣。無論從何種角度來剖析,這都不過是狡猾地把分類對(duì)象延伸到更多國(guó)家的藝術(shù)家而已。

NADA的一個(gè)典型是由唐納德·貝希勒(Donald Baechler)、河井美咲(Misaki Kawai)和泰勒·麥琪蒙斯(Taylor McKimmons)在凱西·格雷森(Kathy Grayson)的the Hole畫廊辦的聯(lián)合展臺(tái)。貝希勒將他價(jià)值9千歐元(約合6.5萬元人民幣)每幅的畫掛起來當(dāng)做壁紙。他早期的作品雖未得到賞識(shí),但這次是他施展拳腳的機(jī)會(huì)。他最新的油畫通常在拍賣中會(huì)以更低價(jià)格出售。將三位藝術(shù)家集結(jié)起來辦展的做法只是無奈之舉。畢竟沒有藝術(shù)家喜歡合辦展覽,藝術(shù)更多是個(gè)人的追求。

令人難以置信的是,處于合作和新現(xiàn)代派兩者之間的正是我在馬樂伯畫廊(Marlborough)開始收藏的托尼·麥特里(Tony Matelli)。那么他的作品有何精妙之處呢?他的灰塵畫每幅價(jià)值13000歐元(約合9.5萬元人民幣),而雕塑可以賣到6萬歐元(約合43.8萬元人民幣)。這其中的分界線令人費(fèi)解;你可以想象頭頂有一個(gè)購(gòu)物警鈴指引著參觀者去參觀某些亮點(diǎn)作品。

NADA把自己形容成“培養(yǎng)、支持、促進(jìn)當(dāng)代藝術(shù)新觀點(diǎn)的重要非營(yíng)利藝術(shù)組織”。如此高的評(píng)價(jià)讓人不禁想問唐納德·貝希勒(Donald Baechler)和托尼·麥特里(Tony Matelli)如何擔(dān)得起這個(gè)名號(hào)。天曉得NADA在以后的展覽中還會(huì)如何重組,他們更像是一個(gè)非營(yíng)利的鞭刑臺(tái)。

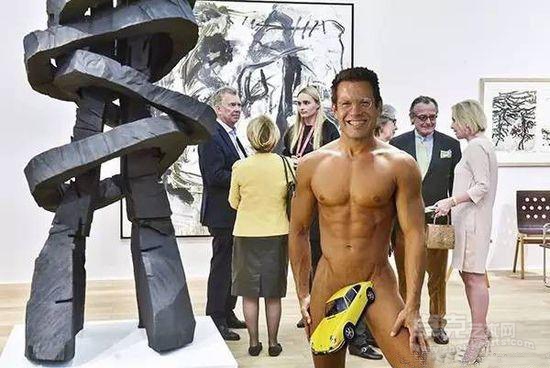

裸體的誘惑

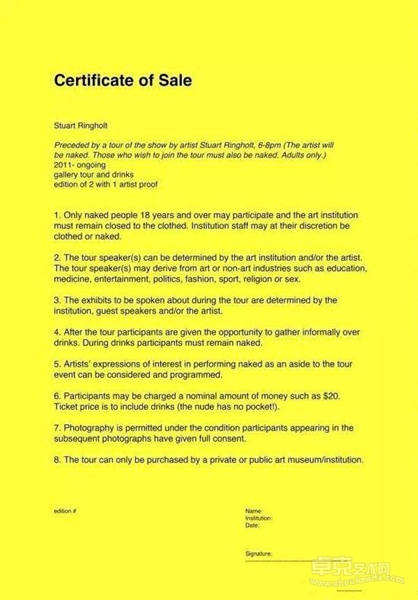

我肩負(fù)一個(gè)報(bào)道斯圖爾特(Stuart Ringholt)的表演項(xiàng)目的任務(wù)。這位藝術(shù)家生于澳大利亞的珀斯,作品由墨爾本的Neon Parc畫廊代理,這個(gè)地方并不是盛產(chǎn)關(guān)系美學(xué)的溫床——這個(gè)作品將進(jìn)行一場(chǎng)藝博會(huì)精選作品導(dǎo)覽之旅,其中參與的所有人——包括講解員和參與者都是裸體的。幸運(yùn)的是我并不是唯一赤裸的人。我童年時(shí)曾做過一個(gè)噩夢(mèng),夢(mèng)里我坐在校車上,卻驚恐地發(fā)現(xiàn)自己有一半裸露著。

一列形狀各異、掛著“策展人”牌子的破車從藝博會(huì)入口一直排到了三樓——我是任何與汽車有關(guān)的藝術(shù)的腦殘粉,即使是汽車殘骸也不例外——而終點(diǎn)處是裸體的藝術(shù)家。在那個(gè)熱情而超重的畫廊主人的盛情之下,我終于得以和斯圖爾特聊一聊他的作品。相信我,即使有著幾十年的閱歷,讓我這樣一個(gè)長(zhǎng)期和藝術(shù)家遺作打交道的人與一位新興的、即便是來自澳大利亞藝術(shù)家寒暄也是件很有壓力的事情。

斯圖爾特的其他表演作品包括了在公共場(chǎng)合出丑(和我的每個(gè)專欄如出一轍)以及開辦憤怒管理課程,在這里你可以看到一個(gè)疑似患有抽動(dòng)穢語癥的女人不停大喊著“陰部”。如果還有這樣的社會(huì)雕塑一定要叫我參加,我絕不會(huì)把它和裸露聯(lián)系在一起。

在我急著去趕飛機(jī)前,藝博會(huì)總監(jiān)Daniel Hug從我面前走過,我問他是否愿意正面全裸,他說他瘦下來之后裸體還是挺好看的,但現(xiàn)在正好沒空(呵呵,我就知道)。

路過紐約的加拿大畫廊(Canada Gallery)時(shí),我無意中聽到暴躁的畫廊主Phil Grauer正想用20美元(還是20歐元?)來賄賂魯貝爾夫婦(Donald and Mera Rubell),讓他在快閉館的時(shí)候可以進(jìn)去看看他妻子Mera的展覽。當(dāng)我試著加入這段對(duì)話時(shí),Donald試圖警告Mera不要在我面前作答,但為時(shí)已晚——她答應(yīng)了這個(gè)請(qǐng)求。可見,誰會(huì)不喜歡無所畏懼的魯貝爾夫婦呢?在我認(rèn)識(shí)他們這25年里,盡管有過各種嘗試,我們之間從來沒有過1美元的交易。

回家的路上,我調(diào)到了CNN頻道,碰巧聽到一段關(guān)于F1冠軍劉易斯·漢密爾頓(Lewis Hamilton)的報(bào)道。他說他去了邁阿密巴塞爾藝術(shù)展(Art Basel Miami),并說到他被繪畫作品的“深刻內(nèi)涵”所打動(dòng),這深刻的程度有如那些被他在濕滑賽道避開的積水一樣深。當(dāng)然,科隆藝博會(huì)并不是一場(chǎng)喧囂的鬧劇,也沒被名人的嘩眾取寵、金錢和陰謀所污染,而是有其優(yōu)勢(shì)所在(讓我們拭目以待紐約5月的藝博會(huì)浪潮)。

科隆這枚60瓦的老燈泡在金碧輝煌的巴塞爾面前顯得衰弱而慘淡。即便再怎么努力重拾往日輝煌,現(xiàn)如今,也很難達(dá)到過去的成就。我想說,待在一個(gè)更關(guān)注藝術(shù)而不是周圍喧囂的純商業(yè)環(huán)境反而是一種解脫——就像除了最巴塞爾的巴塞爾以外的其他展覽。這更多是在給行家提供一個(gè)去看而不是去聽的地方。正如另一個(gè)領(lǐng)域的藝術(shù)家阿諾·施瓦辛格在他1984年的電影《終結(jié)者》里說的那樣:“我會(huì)回來的。”

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)