采訪現場

“我只是一個教書匠。”這是莊欣柳給自己的定位。

而他言語中吐露的不拘和眼神里滿溢的狂氣,讓我們驚嘆,他是一個在藝術界敢講真話的人。他渾身上下散發著一股瘋瘋癲癲的狂人癡子形象,不輸李白的“仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人”;他敢于從傳統觀念的哲學、倫理領域解脫出來,反抗當下一脈相承的社會秩序;他肆無忌憚地表達對時局和體質的不滿,既有對世俗的藐視,又有對權利的挑戰。

他,之所以這么“狂”,是因為他能夠在藝術里發現自我,用沉淀積累的文人底蘊去主持藝術,按照自己的意愿決定自己的藝術觀,“無底蘊,不藝術”是他一直以來的純粹堅守。他是一個博學多才、灑脫不羈之人,更是“憤青”一個。

約定的采訪地點是安徽省演藝集團總部二樓,莊欣柳辦公的地方。辦公室不大,甚至顯得有點擁擠。毫無違和與束縛,里面的一切都顯得那么妥帖。一進門就看到辦公桌上堆放的書刊雜志和各種文件,還有左邊滿載著名著的書柜;墻上掛著他的繪畫作品,有一幅山水畫,隱約在講述著“春風大雅見萬物”;書柜旁邊是一個魚缸,幾條小金魚在那搖曳著尾巴,向我們表達著吃飽喝足之后的愜意;魚缸下面還有一臺小冰箱常駐,莊欣柳在給我們拿水的時候,我瞥見里面的五臟俱全;最讓我意想不到的是,在關門的那一刻,我竟看到門后掛了很多他的得意之作,沒有裱起來的高端神圣,反倒多了幾分低調灑脫。

“和我們說說你的從藝之路吧”,老套的開場白卻讓莊欣柳覺得陌生,“我哪里算得上是藝術家,我只是一個教書匠。”

荷塘清趣圖

繪畫——意載人文 墨張氣韻

讀莊欣柳的畫,無論是布局章法還是筆墨語言,都彰顯出他對于傳統文化的執著傳承,對時代精神的知性詮釋和對藝術創新的孜孜追求。毫不夸張地說,從他的筆墨意趣中能夠感受到一種“仁者樂山,智者樂水”的人文情懷和“挾風雨雷霆之勢,見神工鬼斧之奇”的博大氣韻。

莊欣柳幼時繪畫方面的心得大都是“家傳”。“父親是寫小說的,從小受其影響,愛好文學;伯父、叔叔、兩個堂兄長都是搞美術的,在這樣的環境中耳濡目染,所以自然而然地走上美術創作的道路。”莊欣柳最先從西方素描、色彩起步,經過深入系統學習之后偏愛中國畫,不分花鳥、山水、人物皆有涉獵。

莊欣柳的作品少見歷史上某些封建士大夫所謂的“閑適”和“蕭疏”,而以赤子的情愫,傾情于大千萬類的“自由競艷”。他慣用一種“青出于傳統而超脫傳統”的思想,由傳統入手,融入現代繪畫風格。

“現在這個大環境下,大多數人都不在畫畫,沒有幾人能算得上是真正的畫家。”莊欣柳如此的狂言狂語是源于內心深處對這個浮躁的藝術環境的批判,而非自夸,因為打心底里,他也并沒有把自己定位為一名畫家。而相反的,很多自認為自己是畫家的人卻不在做畫家應該做的事情,而是整天在各種活動中忙不迭休。這,能否算得上是藝術的怪圈呢?

“江湖碩士”越來越多,不入流的商業畫也越來越多。“我是不會賣畫的,賣貴了吧,不值那個價;賣便宜了吧,丟自己的臉。”莊欣柳和我們說了一件親身經歷的事:“前年,X領導來合肥玩,其實是想買畫,但我們不賣畫,所以幾個畫家就開始了現場作畫,畫完了給每人包一個紅包就結束。”在莊欣柳的心目中,“這幫畫家”在官員面前是可憐的,一個小小的官員,大放厥詞之后包個紅包,就足以把他們忽悠得心甘情愿、任勞任怨,“我就覺得這是一件很無聊的事情。”

當涉及到原則問題時,莊欣柳非常尊重前輩,“一些觸犯社會道德底線的事情,我堅決不做,行得正坐得端,要有為人師表的樣子。”

做一個務實的人,不玩虛空,不念物欲。即將不惑之年的莊欣柳能夠看清自己,在藝術領域走自己的路,靜享自己的生活,于他,也算是美事一樁。

“這么多年,看了這么多高手,也看了這么多瓦匠,已經淡然,不會再像年少時那么憤世嫉俗了。”回首一隅,往事如夢。作為安徽省第一部考級教材的作者、教授五年美術史的教師以及現在合肥萬安文化藝術傳播中心的總經理,莊欣柳做任何事情都盡心盡力。

這些年來,他從未停止過對中西方美術史及藝術史論的學習和消化,習文弄墨三十余載后最喜“潑墨”,自稱之為“大潑”,即先潑墨以定其勢,后隨勢走筆取景,是筆隨濃清而轉換,或勾或騷,皺擦點染,皆應天然之拍。這些年來,他一直在尋找一種“天人合一”的感覺,客主全因造勢而起,全景皆因墨視而造,似雕琢璞玉一般,因而他的作品在布局上多了幾分背景的曠遠,主體的宏闊和畫面的幽深。

讀畫——天人合一 氣韻生動

音樂是藝術領域最高端的抽象表現,源于它把“共鳴”融入到作品中,讓聽者總能在抽象中尋找到一種未經添油加醋的“無味”共鳴。

說來你也許不信,莊欣柳有幾年的美術課程是音樂老師教的。音樂講究氣韻,伴著韻律呼吸,隨心而來的氣息,最符合物理現象,也最容易貼近人心,所以古人說“氣韻生動”。繪畫也一樣,沒有氣韻,便沒有靈魂,畫面就會像缺氧一樣,沒有精氣神。“現在的很多畫就容易畫得很滿,故意營造一種‘高大上’的感覺,而其實缺少一種氣蘊的支撐力。”

在中國繪畫美學史上,最先提出“氣韻”這個概念的史南北朝時的謝赫。他把“氣韻生動”列為繪畫“六法”之首。他所說的氣韻,是指一個人的“風氣韻度”,五代的荊浩把“氣”與“韻”一分為二,和“思”、“景”、“筆”、“墨”并列為“六要”。他所謂的“氣”,指“心隨筆運,取象不惑”,以主觀通過運筆的準確反映客觀。所謂“韻”,指“隱跡立形,備遺不俗”,講的是以渾然天成的用墨去創作一種優雅不俗的氛圍。而今天,“氣韻”被逐漸說成是一種由于充分發揮了主觀氣質、素養、情思的作用,體現了畫家特定的氣質、素養和情思而形成的高雅、有書卷氣、士夫氣的繪畫作品風格。

有氣韻的畫作亦講求天人合一,“筆墨看似技巧,實際上卻是畫家思想、觀念、道德、情操,學識、閱歷,志趣個性的綜合表現。”一幅作品中的人文精神,對于醫治今天彌漫畫壇的浮靡之氣不啻是一種有益的警策,更是一種在剛與柔的相輔相濟中體現出的意象“和諧”。

“中國人太喜歡把畫具象化,導致最后一個一個都成了匠人。”莊欣柳對當下藝術界的亂象很是迷茫,“我們還不如孩子,他們可以單純地理解這個世界,而我們反而被蒙蔽了眼睛,心也亂了。”

“中國人畫畫從來離不開社會災難,更喜歡用老物件或者一些殘缺的景物引起共鳴,近代當代的東西反而沒多少人在畫。因為他們分得太細了,比如他認為自己就是山水畫畫家,所以只能畫山水,花鳥就不行……”

“而其實真正的大家是不講究題材和方向的,他們都在畫哲理的東西”,莊欣柳說他至今猶記得黃永玉的一幅《貓頭鷹》,讓他在欣賞之余,總能體味到深刻的哲理,總能看到畫里隱藏的“玄機”……

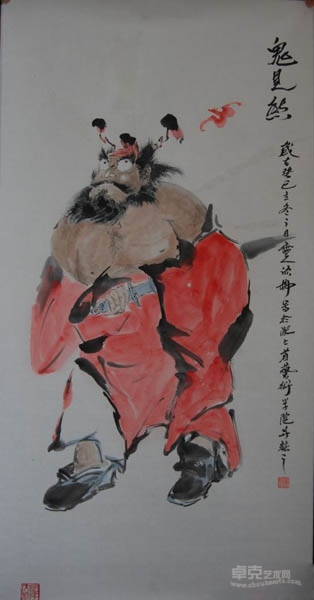

鐘馗

嘆畫——若無底蘊 不談藝術

“我最討厭只會玩技法的人,是他們使中國畫正在淪為一種手藝。”莊欣柳坦言,“美術的‘術’就是技法,繪畫不僅僅是臨摹,更多的是在畫內心深處的東西。如果一個畫家不愛讀書,不愿讀書,更不愿思考,你敢說他那叫畫畫嗎?”他的質問,嚴肅而果敢,儼然一派嚴師風范。

弄技法的人走不遠。不把自己的技法交給學生,授之以漁而非授之以魚,莊欣柳對待自己的學生如對待自己一樣負責,這也是他在傳統理念里的一種執著。只有重視對中國傳統文化的深入研究,才能對外部世界豐富的營養有正確的判別,才不會被物欲沖昏頭腦。

“我覺得藝術家應該做一個‘眼高手低’的人。”莊欣柳鼓勵我們多讀書,讀好書。仔細想來,確實如此。如果一個人的視野開闊了,肚子里的墨水自然多了,他的筆墨之下會大有文章在。不被世俗玷污的純潔,加之深郁文化底蘊的鋪墊,手再“低”,也會“低”得頂天立地,“低”得蕩氣回腸。

藝術界有三種顏色:黑、白、灰。想玩進“圈子”,就得“按套路來”,否則就會被“淘汰”,還會被貼上“爛作”的標簽。“到處都彌漫濃厚的色彩,洋溢著吸精的沖擊力,畫工筆畫的人越來越多,畫寫意畫的人越來越少,只重外在,毫無內涵,所以我對安徽的藝術創作越來越失望,甚至痛心。”

中國畫再發展的立足之本應該是中國傳統文化、哲學、美學等。中國傳統繪畫是在完整的文化體系中誕生的,中國畫正是依靠了中國的傳統理論才發展起來的一門代表了中國文化底蘊的繪畫藝術。“每天滿腦子想的都是怎么才能把畫賣得更好,怎么才能同流合污,怎么才能一步登天,永遠也成不了真正的藝術家。”莊欣柳搖了搖頭,嘆了口氣,眼神和嘴角滿滿的都是失望。

莊欣柳在《山水畫與現代畫的生存空間》一文中曾提及過“山水之道”。人類的貪婪、冷漠、高傲、使桃源精神變成了另類異物。精神的蠻荒化,生態的桃源化,成為當今世界極不和諧的色彩,這就給山水精神找到了回歸的路。孟子說過:仁,是人的心;義,是人的路;失去了心而不去找回,這真可悲啊。山水之道,沒有太深的道理,只是找回失去的心而已。

讓莊欣柳感到悲哀的是,若身體和靈魂都不愿行走,只安于眼前的名利場,找回失去的心只怕要淪為天方夜譚了。

合鋼印象

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號