上海的雷諾阿大展當然是這個冬天最值得看的畫展之一,它收集了來自14個國家的40余件雷諾阿佳作,絕對不容錯過。有趣的是,就在幾個月前,美國有人發起了一場“雷諾阿畫得糟糕透了”運動,組織網友在博物館前舉牌,要打倒雷諾阿。據稱,發起人在巴恩斯基金會(收藏雷諾阿作品最多的地方)看了一百多件雷諾阿作品之后,“整個人都不好了”。

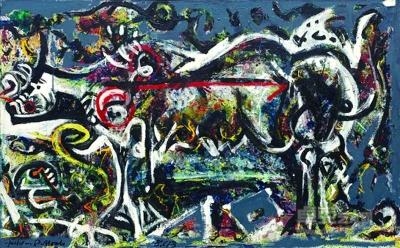

波洛克作品《母狼》

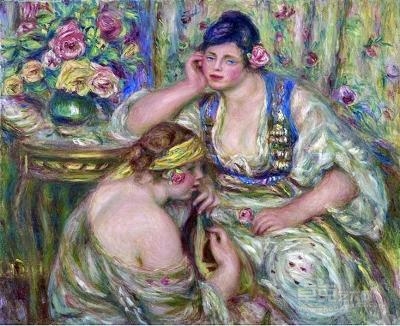

《音樂會》

事實上,他的煩惱,我們也可以理解一二。雷諾阿當然有許多漂亮得毋庸置疑的杰作,如《煎餅磨坊的舞會》、《船上的午宴》、《蛙塘》那樣精彩的群像,哪怕是小幅印刷品,其中流動的勃勃生機都讓人過目難忘,更不用說如《包廂》等肖像中那些明媚的臉龐和光輝溫暖的肌膚,都使得我們多少能理解他的地位。但雷諾阿也有一些作品,尤其是在晚期,筆觸越來越狂放粗率,油彩似乎在畫布上融化了一般,背景都與前景糊成了一團。比如這次展覽中的《音樂會》,還有許多小幅作品則更明顯。觀眾自然會感到困惑:這樣,美嗎?

美有很多種,我們中國古代宋詞就有“婉約”和“豪放”兩大類,在西方美學史上也向來有對“優美”和“崇高美”兩大范疇的區分。隨著對人性理解的發展,人類情感的細化,情感有多少復雜面目,美就有多少面目。誰規定繪畫就應該精巧細膩,冷靜典雅呢?不受控制的、濃烈的熱情涌動,難道不正是生命中最珍貴的體驗?要怎樣害怕激情的人,才會害怕雷諾阿的表達?

當我們充分領會了潑辣有力的美,再回頭比較一下,會不會感到早期的雷諾阿簡直是過于文雅,過于謹慎小心,過于在乎“如畫效果”了?在現代藝術的批評中,“如畫”幾乎是個貶義詞,它對應的是中國畫論中的“匠氣”,是容易欣賞的、容易制作的、討好觀眾的效果,它畫“人民群眾喜聞樂見”的題材,以藝術史上已被人廣泛接受的、現成的繪畫風格,因此是最容易出售,最容易在當世獲得成功的作品。但大師永遠會領先于他的時代。

雷諾阿還不是最奔放的畫家,那個時代還有蒙克。在我們漸漸接受了畫面上真誠的情感之后,也不妨從繪畫本身的角度,看看20世紀初最重要的幾位批評家從技術層面的理解,因為他們也有著和我們一樣的困惑,為了辨認偉大繪畫的品質,他們的討論實在太有趣了。

后印象派的命名者,英國偉大的批評家羅杰·弗萊在1910年曾這樣理解印象派:

“印象派畫家過于自然主義了……他們對于事物現象那種消極被動的態度,妨害了他們傳達事物的真正意義……印象主義者堅持精確地再現其印象的重要性,以致其作品經常完全無法表現一棵樹;因為轉移到畫布上之后,它成了一堆閃閃爍爍的光線和色彩。樹之‘樹性’完全沒有得到描繪。”

最后這句話,與去年那位要“打倒雷諾阿”的馬克斯·蓋勒還有點合拍,蓋勒的抱怨就是“真實的世界里,樹木是美麗的。但是看看雷諾阿的畫,樹木不過是一堆波浪線而已。”(但蓋勒的粗淺抱怨和弗萊的挑剔遠遠不是一個層面的,在蓋勒看來,凡是他不懂得欣賞的都該打倒,如弗萊最為推崇的塞尚、梵高等后印象派都在罪惡之列,更不必說之后的各種現代藝術了。)

但四十年后,針對弗萊的真知灼見,美國在20世紀上半葉最有影響力的批評家格林伯格卻這樣為印象派辯護:

“印象派畫家竭其所能地堅持自然主義,讓自然口述繪畫的全部構圖、統一性及其各組成部分,理論上拒絕有意識地干涉其視覺印象。盡管如此,他們的繪畫卻并不缺少結構。……印象派繪畫所缺的只是幾何式的、圖表式的和雕塑式的結構;作為替代,他們是通過強調和修飾色點、色域與明度對比來獲得結構的,這種‘構圖’并不內在地劣于其他種類的構圖,也不比其他種類的構圖缺少‘結構’。”

或者還可以說,后印象派重視的是一種硬性的、邊緣清晰的構圖,印象派卻自有一種軟性的、隱而不顯但自成一體的構圖。這兩種不同類型,之后漸漸發展到了兩種不同的抽象繪畫。一種重視幾何結構,從立體主義到蒙德里安等,另一種則是后來的“抽象表現主義”。

如果說雷諾阿的漩渦只是讓觀眾看多了有點犯暈,那波洛克這樣的巨幅大作(106×170厘米)簡直要叫人背氣了。而在格林伯格看來,后期的雷諾阿與莫奈,與幾十年后的波洛克的關注點是一脈相承的,比如對繪畫表面的統一性的關注,對筆觸力量的表達,對明暗的特殊處理方式等。并且,許多抽象表現主義畫家正是受到了前者的啟發。

在著名的批評論文集《藝術與文化》中,格林伯格有多篇精彩評論解釋了他對那幾十年里各個畫家、不同流派的看法,他這樣解釋當晚年的雷諾阿和莫奈在畫《音樂會》和《紅色睡蓮》的那個年代:

“與此同時,立體派畫家在塞尚的引導下,正在以一種十分不同的方式使繪畫轉向表面。……他們是如此強調獲得立體感的傳統手法……通過夸張的手法,明暗對比走到了繪畫表面,從而成為圖案而不是描繪性的形狀。莫奈這位老派的印象主義畫家,則通過減弱甚至壓迫明暗對比,從一個正好相反的方向起步。在立體派走向一幅傳統繪畫骨架的地方,莫奈走向了一幅傳統繪畫的陰影。”

這里的關鍵正在于對明暗對比的處理。在格林伯格看來,面目新穎的立體派實際上通過強調明暗對比從而回歸了油畫的古老傳統,在這個意義上,他們是非常保守的。而晚年的雷諾阿與莫奈卻不約而同地迎接了同樣的挑戰,最大程度地壓抑了色彩明度的對比——為了更真實的視覺,抑或更豐富的內在層次。我們可以看到,雷諾阿的早期作品如1874年的名作《包廂》,同樣是室內人像,簡潔莊重又明艷動人,那正是得益于清晰的黑白對比架構;而晚期作品盡管多色彩鮮艷,卻常給人“烏蒙蒙”的第一印象,因為交織在一起的不同顏色的明暗程度是差不多的。但是當我們在畫前后退,再后退,當我們的眼睛漸漸地適應了這濃厚的、交響樂般宏大精微的結構,當我們一下子看見了它那了不起的輝煌奪目——我們就再也無法像以前那樣一味推崇他的早期印象派名作了,我們會發現,那些熱衷明暗對比的作品反而顯得更單薄、平面,而這些筆觸突出、結構模糊的作品,卻獲得了難以想象的力量、重量和溫度。的確,在之前的印象派時期,雷諾阿和莫奈的許多名作幾乎難以區分,而到晚年,大師們再次確立了新的自己。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號