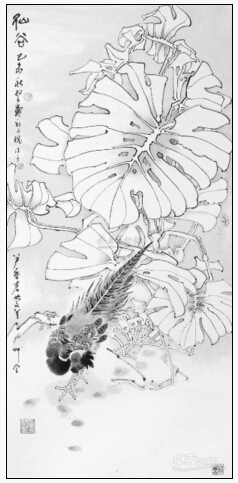

圖一

黎展華(廣東省收藏家協會副主席)

鄭乃珖(1911~2005),號璧壽翁,生于福建省福州市,是中國當代畫壇重要代表人物。精山水、人物、花卉、翎毛、走獸、青銅器皿、蔬果時鮮等;能工擅寫,工寫并用;在意境、取材、構圖、用線、敷彩、題 款諸方面均突破前人藩籬,作出開拓性貢獻;作品曾參加歷屆全國美展并獲獎;出版有30余冊畫集,代表作品有《水鄉春色》、《荷萍》、《靈山秀水育新苗 》等。

鄭乃珖出生在閩侯沙堤村的一個書香門第。在博學多藝的父親鄭世椿和祖父鄭菊三的熏陶下,他從小就喜歡詩文書畫,在鄉里頗有名氣。 可鄭乃珖常常自稱是“笨伯”。那時,鄭乃珖常獨自從閩侯步行到福州城里,去觀摩各裱褙店中的書畫。清末代皇帝溥儀的老師太傅陳寶琛正好回到福州辦學,鄭乃 珖聽說陳太傅家中藏有不少書畫,便通過親戚、朋友的介紹,從陳寶琛管家那里借出不少作品,如獲至寶般一一臨摹練習。

鄭先生對繪畫有獨到 的把握。他的畫多以山水為主,大氣質樸,自然天成,毫無矯揉造作之感。這與他為人坦誠、豁達、樸素是分不開的。一幅詠梅更是筆格、人格的充分體現。字體縱 肆狂野,簡約飄逸,更有超邁味,在超越與回歸的探索道路上,在花開花落的自然歷程中,散發著迷人的芬芳。在不少優秀作品中,于“工”字上可謂下足了功夫。 鄭乃珖的工筆花鳥畫便是走這樣的路。

他在作品《幽禽》中,將幾只錦雉的不同質感,五彩斑斕的硬、軟羽描繪得栩栩如生。傳統的寫意花鳥畫 崇尚以書入畫,鄭乃珖先生的工筆花鳥畫也是以書入畫,如《報春》,梅花的花用工筆沒骨,而枝干則基本上以寫意筆法畫出,使畫幅顯得別開生面。看鄭乃珖先生 的畫,將工筆花鳥表現得如此豐富,達到這樣高度更是難能可貴。可以說完全擺脫了工筆寫意的界線,二者結合得巧妙而不露痕跡。除了在筆法上的突破外,鄭乃珖 先生在工筆花鳥畫的意境、取材、構圖、造型、用線、敷彩、題款、蓋章等方面都有自己大膽的嘗試,都有對前人藩籬的大膽突破,從而形成了個人鮮明的風格特 色。

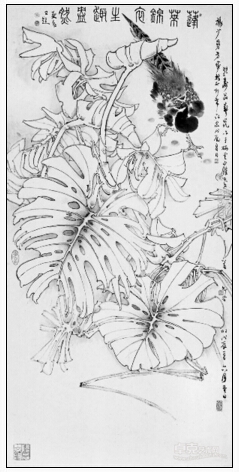

圖一圖二均署名為鄭乃珖先生的花鳥作品,兩幅畫在觀賞中,我們非常直觀地看到了兩幅畫,從芋頭葉的白描線條以及錦雞豐富色彩的羽 毛,從構圖、造型、筆墨到設色都進行了旨在突破前人的探索,但最成功的超越是在對比運用傳統已有的畫法上有所突破,或以白描對比沒骨,或以勾勒重彩反襯白 描,或以粗托細,或以燥顯潤,或以寫映工,可謂別出心裁、匠心獨運。

圖一和圖二的比對過程中,我們不難發現圖一橢圓形如盾牌的芋頭葉線條表現的力度較為軟弱,同時缺乏拋物線的張力令芋頭葉的質感顯得較平面和呆板,還有植株基部的短縮頸也叫根系,同樣也是刻畫得柔軟無力,而圖二的線條遒勁挺拔,美感、質感和表現的力度明顯勝于圖一。

圖一錦雞用墨用彩過于平淡,突出不了作為主體錦雞的精氣神,反而感覺交代得不清楚,削弱了藝術的表現力。圖二恰恰在藝術處理的層面上,既讓芋頭葉充滿了生機,又讓錦雞躍然紙上。

綜 觀圖一圖二讓我們分辨出圖一僅僅畫出了花鳥的皮毛,而圖二卻傳遞出有靈、有神、有技、有道的畫面效果,說明了圖二善于在繪畫的總體把握上,騰挪跌宕從細微 處入手,曲盡其妙,不經意處顯新意,方寸之間見乾坤,圖一和圖二的比對過程中,讓我們知道了:離形之神為空,有形之神乃生,這就是真品和仿品的微妙區別。

綜上所述:圖一是假,圖二是真。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號