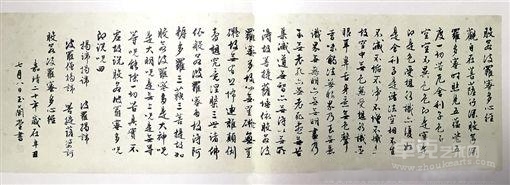

文征明 心經

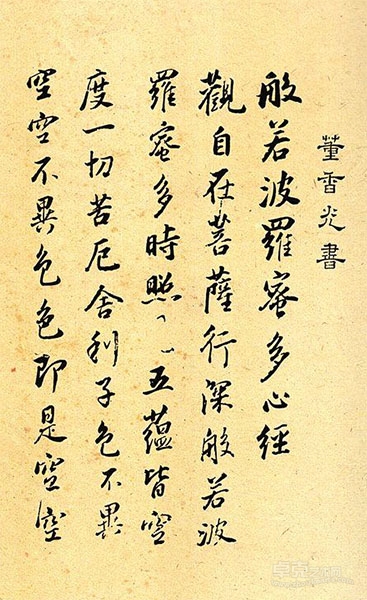

董其昌 心經 局部

導賞

文征明科舉考試一直考到五十三歲 ,也未能考取,可謂白了少年頭。五十四歲時受人推薦到了京城朝廷,被授職低俸微的翰林院待詔的職位,故稱“文待詔”。

這時他的書畫已負盛名,求其書畫的很多,由此受到翰林院同僚的嫉妒和排擠,文征明心中郁郁不樂,自到京第二年起上書請求辭職回家,三年中打了三次辭職報告才獲批準,五十七歲辭歸出京,放舟南下,回蘇州定居,自此致力于詩文書畫,不再求仕進,以戲墨弄翰自遣。晚年聲譽卓著,號稱“文筆遍天下”,購求他的書畫者踏破門檻。

文征明早年因為字寫得不好而不許參加鄉試,因而發憤圖強,終于成為詩、文、書畫方面的全才。他是吳門畫派的創始人之一,又和沈周、唐寅、仇英合稱“明四家”,與唐伯虎、祝枝山、徐禎卿并稱“江南四大才子”。

其人書法各體無一不精,尤其以行書、楷書為人所稱道。

王世貞在《藝苑言》上評論說:“ 待詔(文征明)以小楷名海內,其所沾沾者隸耳,獨篆不輕為人下,然亦自入能品。所書《千文》四體,楷法絕精工,有《黃庭》、《遺教》筆意,行體蒼潤,可稱玉版《圣教》,隸亦妙得《受禪》三昧,篆書斤斤陽冰門風,而楷有小法,可寶也。”文征明書法溫潤秀勁,穩重老成,法度謹嚴而意態生動。雖無雄渾的氣勢,卻具晉唐書法的風致。他的書風較少具有火氣,在盡興的書寫中,往往流露出溫文的儒雅之氣。也許仕途坎坷的遭際消磨了他的英年銳氣,而大器晚成卻使他的風格日趨穩健。

他的所有作品,都筆筆工整,即使是快到九十歲時也是如此,這在我國書法家中是極為少見的。他一生孜孜不倦,在生命的最后時光為人書墓志銘,未待寫完,“便置筆端坐而逝”。 文征明享年90歲,年高望重,門生眾多。

簡介

文征明(1470-1559)

原名壁,字征明。四十二歲起以字行,更字征仲。因先世衡山人,故號衡山居士,世稱“文衡山”。曾官翰林待詔。長州(今江蘇蘇州)人。

與很多天才型的藝術家并不類似,文征明是典型的大器晚成者,他早年因為書法不佳而無法參加鄉試,因此發憤苦學,終成名家。文征明大字學的是黃庭堅,開張飛揚,頗具氣勢,小楷則俊秀謹嚴,又是另一番氣度。這件《心經》寫于他七十一歲之時,溫和儒雅,挺拔端莊,每個字的流動感也都很強,生動跳宕,不失老成。也許正是文征明的那種“遲鈍”,讓這件《心經》顯得更有禪意。

——谷卿,青年書法家,中國社科院博士后

董其昌:散淡飄逸和“世紀末心態”

董其昌是明末清初最具影響力的書法大師,他早年從顏真卿、虞世南入手,上溯魏晉,又從懷素、楊凝式和米芾等前賢妙墨中獲得靈感,養成清逸散淡的優雅氣息。董其昌將自己的書齋命名為“畫禪室”,希圖在藝術作品中體現禪意,但在實踐中卻將禪的意味轉向文人美術的語義。正像他抄寫的《心經》,疏朗柔和的筆墨與其說體現的是散淡飄逸的氣質,毋寧看成是一種有關“逃避”的“世紀末心態”之流露。

——谷卿

八大山人: 看似單調背后的嚴謹法度

八大山人早年學歐體,后來受到董其昌的影響,晚年傾心索靖書風,且在王羲之的結體和用筆技法上做了大幅度的“減法”。同時,他又是將篆書化入行草書中最成功的書法大師,在這件《心經》中可以明顯看出他勻凈簡約的線條,看似單調而且毫無提按,其實背后有著嚴謹的法度。藏裹鋒芒、斂神聚力,八大山人的嘗試和實踐,使構成文字的線條真正成為一種具有內涵和感染力的高妙藝術。

——谷卿

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號