我們談起書法,自然就說到了王羲之,說起王羲之幾乎是家喻戶曉,也許你還能說出他幾個有關故事和他的《蘭亭序》來。這也算是在中國特有的一種文化現象吧。

千年書法《蘭亭序》,擁有龐大的粉絲團,上至帝王將相,下至平民百姓,無一不為她精湛的品質所折服。

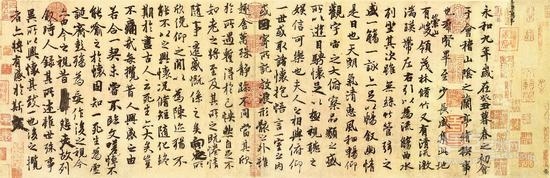

東晉穆帝永和九年(公元353年)三月,王羲之與謝安、孫綽等41人,在浙江紹興即山陰蘭亭,以作詩文取樂,王羲之為其詩集題寫序文手稿。序文中記錄了蘭亭周圍的流觴曲水、崇山峻嶺、茂林修竹等自然景色和在聚會中喜悅的心情,生死有命,事事無常,人生短暫,歲月無情。

這篇法帖共28行,324個字,章法、行文、法度、結構幾近完美。別說王羲之本人認為是自己的得意之作了,就連我們后人也在評說:右軍書法,自然、雄秀、大氣,渾然天成,是古今書法者為師法帖。在我們的眼里,它即是一篇好文章,又是一篇好書法。因此,歷代書家首推《蘭亭序》為“天下第一行書”。

現存世的《蘭亭序》為唐摹“神龍本”,這卷《蘭亭序》因卷首有唐中宗李顯神龍年號小印,故稱“神龍本”,為唐太宗時馮承素所摹。此本摹寫精細,筆法、行款、神韻、墨色、結構、章法均得以體現,也表現出了王羲之書法藝術的最高境界。王羲之最大的成就,是在古法的基礎上,變漢魏質樸為精致筆法,書體姿態美侖美奐,把漢字從實用書寫引導到具有藝術、技法、情趣的境界,讓書者在書寫的過程中發現了漢字線條的美。之后歷代書家幾乎都臨過《蘭亭序》,因而王羲之在中國有“書圣”的美譽。

我臨《蘭亭序》已超過千遍,在臨的過程中不斷地了解她、認識她,腦海中出現了兩個《蘭亭序》,一個是文學蘭亭序,一個是書法蘭亭序,這兩個蘭亭序給我帶來了很多的思考。

在文學《蘭亭序》中,抒發了兩種情感,前段是歡,后段是悲,這是我們人類兩種最基本的思想情感。但我們的悲歡和王羲之的悲歡在質量上是不一樣的。

先來說說歡情吧。崇山峻嶺,茂林修竹,再有清流急湍,動靜結合。描寫自然景色,有晴朗的天空和輕揚的春風,文章自然的將視野推向了遼闊的宇宙萬物。“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛”,其作用在于“游目騁懷”、“極視聽之娛”。這里抒發了人生快樂的同時,又表現出豁達悠然的一種心境。王羲之的快樂乍一看是大眾化的快樂,但是仔細閱讀發現,王羲之所快樂的并不是簡單意義物質上的快樂。蘭亭集會似乎沒有舉行盛大的儀式和宴會,“無絲竹管弦之盛”,他的快樂純粹是精神意義的快樂,是一種什么都放下的快樂,是人生哲學的快樂。

永和九年,王羲之50歲,退出仕途的他此時豁然地領悟到了什么?哦,原來是“活著,就要敞開”的現代哲學方式,有點像當今電視劇里所說的:“有意義的事兒,就是要好好活著。好好活著,就是在做有意義的事兒。”文章里的信息表明:圣人的思想,我們凡夫俗子哪里能有啊。

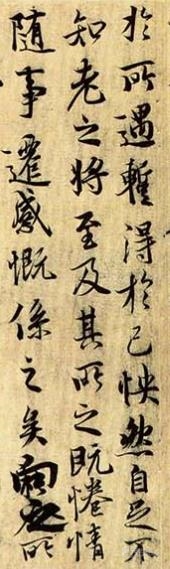

后段的悲,是源于王羲之對當時社會環境和對人生的感悟即興感慨,“不知老之將至,及其所之既倦,情隨事遷,感慨系之,向之所欣,俯仰之間已為陳跡……修短隨化,終期于盡……死生亦大矣,豈不痛哉。”也就是說,鮮花萌芽時的沖動和綻放時的燦爛,背后事實就是凋謝和衰敗,再快樂的人生最終也要隨風而去。所以說,人在有生之年要做更有意義的事情,不能荒廢年華。就算花瓣有朝一日掉下來,我們也要用最優美的姿態飄在地上。

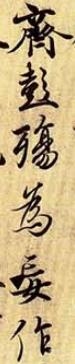

王羲之在文中也說,“固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作”。作者希望由此警示人們,以及今后能看到此文的后人,不要讓自己唯一的一次生命就這樣付之東流。人活著就是這唯一的一次,默默無聞的離去,豈不是浪費了上天賜予的生命機會,或許我們驚天動地,或許我們平庸一生,只要對自己大聲的喊一句,“我努力過了”這也就自已對得起自己了。

再說書法,蘭亭序用筆細膩,結構俊美,筆勢流暢自然。采取了行筆連綿的辦法,據有舞姿跳動的感覺,技法中常用翻筆。所謂翻筆,簡單地說,就是在寫完一劃的同時,稍作停頓,由左往右或是由上往下翻筆,順勢行筆,比較自由的連接方法,這樣就增加了字體的動態感。如:至、畢、清、流、殤、情、咸等字,都呈現出俯仰呼應的氣勢。

在疏密變化上,疏可走馬,密不透風,如:流、類、林、懷、稽、聽、齊、喻、引、以、足、會等字。有時很緊湊,有時密集,自由靈動,有隨心所欲的感覺。由于他們點劃之間氣勢連貫,使其結構顯得均衡得體,悠閑自若。行筆自由開合,變化較多,產生了大量千姿百態的獨特結構,例如:文、帶、領、左、水、不、人等等。時放時收,虛實交錯,妙趣橫生,它除了向人們展示王羲之老道的筆墨功力外,更向人們表達了一種,筆到意隨,筆為心用,筆斷意連的境界。

《蘭亭序》給我們帶來的是書法的技巧、意境、指南針,只要多練習多讀貼,也就是多看多寫才能心領神會,入貼出貼就能自然形成,不能一味地照搬模仿,死搬硬套式的方法只能讓自己走進死胡同。啟功先生說過:“寫字沒有什么秘訣,眼手相應,日久熟練,并無神秘可言。”先生舉了一個例子:一個文盲,簽字時他只能畫個“十字”。三個文盲同時各畫一個“十字”一定是既有相同,也有不一樣的地方。他們三個都能寫出具有某種共同特征的“十字”,是因為有一個標準的“十字”在大家心中,大家都照著這個標準寫,這就是“入貼”。但每個人都有自己的特點,相互不一樣,有個性風格,所以“出貼”也是自然的了。這時我想起了郭紹虞論書詩一首詩:“書學小道本尋常,稍涉玄微轉渺茫。悟到我行我法處,隨心弄筆又何妨。”

(文/范德俊)

作者簡介:

范德俊,現任河北省邢臺市文化交流協會常務副會長、邢臺市開明書畫院副院長、河北省邢臺市書法家協會會員、北京清雨書畫院院長。自幼研習書法藝術,拜當地書法名家白湘廉、李克貴為師,初從顏真卿、柳公權入手,繼而廣泛觀摩、研習歷代名家法帖,主攻二王書風。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號