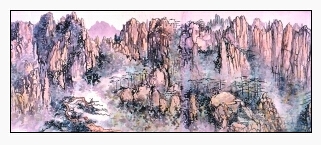

劉海粟作品《黃山西海門圖卷》

上海劉海粟美術館新館位于上海市凱橋綠地,將于近期開館。劉海粟的前半生與上海美專休戚相關,是中國新文化運動圈中的活躍一員,展開了外向型的社交人生。他的后半生歷經(jīng)政治運動的磨難,常年處于孤獨封閉的谷底,黝黯中轉向深沉的自我藝術的修煉。直到晚歲得以正名,重新煥發(fā)光彩。當然這一切都始于他對繪畫的熱愛。

王欣

劉海粟的百年藝術人生與20世紀中國社會政治命運緊緊咬合。他的前半生與上海美專休戚相關,是中國新文化運動圈中的活躍一員,展開了外向型的社交人生。他的后半生歷經(jīng)政治運動的磨難,常年處于孤獨封閉的谷底,黝黯中轉向深沉的自我藝術的修煉。直到晚歲得以正名,重新煥發(fā)光彩。當然這一切都始于他對繪畫的熱愛。

劉海粟出生于清末常州的一個富紳家庭,幼時在家族里接受了傳統(tǒng)的經(jīng)學教育和書畫熏陶,從記載來看在繪畫方面他是以勾描本鄉(xiāng)名家惲南田的花卉開蒙。書法學習,則以臨柳、顏法帖開始。14歲時,經(jīng)人介紹到上海周湘創(chuàng)辦的背景畫傳習所學畫半年。當時的西畫學習還是以臨摹為途徑。除了臨摹老師的范本之外,劉海粟還常常去當時著名的洋書店“別發(fā)”和“普魯華”購買西洋畫冊,用以臨摹。盡管在周湘的背景畫傳習所學習的是粗淺的西洋繪畫,但學習的唯一途徑和方法卻是傳統(tǒng)的中國繪畫的傳承模式——摹寫。即使在1912年劉海粟與烏始光等友人創(chuàng)辦上海圖畫美術院(即后來的上海美專)時,他自己也還沒有搞清楚西洋繪畫的理念與正確的教授方法。最初的幾年,學校極不穩(wěn)定,應付周湘的聲討,經(jīng)費上捉襟見肘,校舍搬遷,劉海粟本人也于此時與張韻士結婚。一個未滿20歲的年輕人要面對事業(yè)和家庭的雙重責任,的確很難有時間在繪畫上耐心研習。直到1917年,學校似乎才漸漸穩(wěn)定。這一年畢業(yè)于日本東京美術學校的江新被聘為學監(jiān)。江新的到來對完善學校課程設置和改進教學方法起到了很大的作用。他所就學的東京美術學校是當時日本最著名的現(xiàn)代美術學校,其形態(tài)結構成為了中國現(xiàn)代美術學校學習的藍本。從這一年開始,學校開始了野外寫生,并使之成為了一項重要課程。全校每周分兩批到龍華或滬西一帶寫生。此時已是校長的劉海粟不顧校務繁忙,依然積極參加學校組織的野外寫生。1917年4月15日下午,教育部監(jiān)事沈彭年到校視察情況,“院長劉海粟適赴龍華野外寫生,未及接待,由教務長丁悚、函授主任劉庸熙招待參觀各級教室及標本模型室等。”(年譜)可見劉海粟對寫生教學的重視。另一方面,帶領學生的戶外寫生課程也是劉海粟作為藝術家的重要創(chuàng)作時間。緊接著近郊的野外寫生,學校又開辟了旅行寫生,最常去的地方就是杭州。杭州西湖也是劉海粟早期繪畫中的重要場景。目前記載最早的劉海粟油畫即是1918年5月帶學生去杭州西湖寫生時所創(chuàng)作的《西湖煙霞》。劉海粟的油畫學習隨著上海美專旅行寫生的開展,慢慢推進。與此同時,劉海粟已經(jīng)開始了西洋畫繪畫技法的理論整理與論述。在1918年的校刊《美術》雜志第一期中,他就撰寫了談繪畫入門技法的《西畫鉤玄》、《石膏模型畫法》、《寫生畫之實測與比例》,當然這些理論知識不僅是自己實踐的積累也一定有借鑒日本或西方繪畫技法理論的成分,但無論如何在繪畫的創(chuàng)作實踐和理論闡述兩方面同時起步是要有足夠的自信和才智的。舒展開闊的杭州西湖是劉海粟早期寫生的主要地點和對象,這是一種橫向平展的地理風景,這與劉海粟后半生專注于黃山寫生十分不同,黃山是一種陡峭的、縱向生長的地理景觀。遺憾的是早期杭州西湖寫生所留下的作品并不多。從文字記載看,西湖的著名景點三潭印月、平湖秋月、孤山等都曾被他收入畫中。目前可知留存最早的關于西湖的油畫是保存在上海劉海粟美術館,創(chuàng)作于1919年的《西泠斜陽》。1919年劉海粟率領上海美專師生三次赴杭州旅行寫生,這想必是創(chuàng)作于其中一次杭州之行。這幅作品強調自然光影,從左上角投射下來的陽光以對角線的走向將畫面均分為明部和暗部。陽光照射下的檐廊投下了深深的陰影,庭院里的樹影婆娑,這顯然已經(jīng)受到了歐洲印象派的影響,著意表現(xiàn)自然光線中景物的色彩變化。但此作品中的色彩表現(xiàn)相對簡單,在呈現(xiàn)出清晰地素描明暗關系的同時,色彩的微妙變化還沒有充分地呈現(xiàn)出來,從中可以看出劉海粟早期外光寫生的水平。1919年9月至10月的日本之行是劉海粟第一次出國,在東京他參觀了日本的各種美術展覽會,拜會了著名洋畫家藤島武二等,這些都促進了劉海粟對洋畫,對法國18、19世紀近代繪畫的認識。1920年劉海粟在《美術》雜志第2卷第2號發(fā)表了《近代底三個美術家》介紹了米勒等自然主義畫家。1921年劉海粟任校長的上海美專校刊《美術》第3卷第1號出版了后期印象派專號。劉海粟撰寫了《塞尚奴的藝術》。法國近代的諸多藝術流派對于劉海粟而言幾乎是同時性接受的,因而他在對這些流派的介紹時也是跳躍性的。整個1920年代劉海粟都是通過出版物向法國印象派繪畫學習和致敬的。早期代表作1922年創(chuàng)作的《北京前門》和1925年創(chuàng)作的《南京夫子廟》在造型上是扎實的,色彩關系上強調固有色,色彩之間的關系和變化不夠豐富,筆觸老實,但畫面的整體把握已趨成熟。直到1929年至1931年的第一次歐游,才使劉海粟有機會從繁冗的社會事務中脫身,在歐洲的博物館中直面近代繪畫杰作,臨摹學習。1929年春天,劉海粟剛剛抵達法國就前往盧浮宮臨摹了塞尚的《縊死者之屋》、德拉克羅瓦的《但丁和維吉爾》以及倫勃朗的《裴西芭的出浴》惡補西方繪畫的技法和精神。1930年冬天,他又臨摹了柯羅的《珍珠少女》。1933年至1934年的第二次歐游,劉海粟主要的精力是推動中國現(xiàn)代美術展覽會在歐洲的巡展。忙里偷閑,他仍然堅持寫生創(chuàng)作。歐游期間的作品,由于臨摹學習了法國近代的不同流派因此很難將它們統(tǒng)一在一種風格之下,往往是兼而有之,一些逸筆草草的寫生有時也很難歸類。但在一些比較完整成熟的創(chuàng)作中可以明確地辨認出印象派和后期印象派的影響,其中莫奈、凡·高和塞尚對他的影響最大。比如創(chuàng)作于1930年的《巴黎圣母院夕照》、《向日葵》和1934年的《藍繡球花》等都具有典型的印象派和后期印象派風格特征。在劉海粟的藝術生涯中,1929-1934年的兩次歐游對他的油畫創(chuàng)作意義深遠。同時期也是他在理論上推介歐洲印象派的重要階段。1932年至1936年,劉海粟陸續(xù)編輯出版了《世界名畫集》第一集到第七集,包括了特朗、凡·高、塞尚、馬蒂斯、莫奈還有他自己。有意思的是他將自己編入到這套關于印象派為主的風格譜系中,不難看出他對此畫派的熱愛。《世界名畫集——劉海粟》由傅雷編輯。之后劉海粟的油畫創(chuàng)作漸漸強調筆觸的書寫性,有學者認為是受到了中國繪畫以書入畫的影響。但我想印象派和后期印象派所強調的筆觸塑造對他的繪畫依然產(chǎn)生著影響。

盡管在進行油畫探索的同時,劉海粟依然會保持一定數(shù)量的國畫創(chuàng)作。與許多主張完全西化的五四知識分子不同,在劉海粟的理論書寫中一直是中西并重,甚至認為學習西方也是為了弘揚本土固有文化。這在他前半生中所撰寫的重要文章《石濤和后期印象派》及《中國繪畫上的六法論》中可以看到其鮮明的觀點。但直到1949年以后,由于政治和歷史原因,他漸漸與外界疏遠,被迫地沉浸在書畫的世界中。1952年的高校調整,上海美專被并入華東藝專,盡管他仍舊擔任校長之職,其實已經(jīng)不參與實際工作。劉海粟擁有大量的時間出游寫生。1954年的黃山寫生是他六上黃山。此時他59歲,身體還不錯,精力充沛。這次寫生他創(chuàng)作了大量高水準的油畫和國畫作品。《黃山西海門圖卷》、《黃山始信峰》等都堪稱力作,畫中的沒骨山水與后來的潑墨潑彩有著緊密的銜接關系。此次登臨黃山之后相隔26年,1980年劉海粟才又一次登臨黃山,史稱七上黃山。1958年,劉海粟被打成“右派”,并突然中風。1963年,再次中風。政治的厄運和身體的羸弱使他的人生跌入谷底。在最為慘淡的幾年中他仍然憑借記憶不停地創(chuàng)作關于黃山的作品,如《黃山圖》、《黃山云海奇觀》等。當然黃山景觀本身的奇幻多姿歷來受到中國畫家的熱愛,同時黃山的陡峭險峻也時時激起人的征服欲。登頂黃山俯瞰云海的動作本身具有不屈、征服、傲視天下的含義。劉海粟在逆境中一次次地憶寫黃山,可以看出他書寫胸中之丘壑的豪情和不認輸。此時的黃山對他而言更是不屈服和生命力的象征。即使被打入人生的最低谷,劉海粟也從未屈服過。1969年“文革”最激烈時,他請人為他刻印“一洗萬古凡馬空”,這句杜甫的詩可以看作是他的自我激勵和鼓勁。劉海粟后半生的國畫成就主要表現(xiàn)在黃山題材的創(chuàng)作中。“文革”結束后的1980年、1981、1982年連著三年再上黃山,直到1988年以93歲高齡完成第十次登臨黃山,史稱十上黃山。這也是劉海粟后半程人生中依靠毅力完成的奇跡。此時的登黃山對劉海粟而言是生命力的證明,是對過往人生和現(xiàn)實世界的俯瞰。劉海粟的藝術人生終于在奇峻幻變的黃山寫生中完美地謝幕了。

劉海粟年輕時的摯友傅雷曾經(jīng)有過對這位傳奇人物的精準評價:“海粟生平就有兩位最好的朋友在精神上扶掖他鼓勵他,這便是他的自信力和彈力——這兩點特性可說是海粟得天獨厚,與他的藝術天才同時秉受的。因了他的自信力的堅強,他在任何惡劣的環(huán)境中從不曾有過半些懷疑和躊躇;因了他的彈力,故愈是外界的壓力來得險惡和兇猛,愈使他堅韌。”(引自《藝術旬刊》第1卷第3期發(fā)表的《劉海粟論》)傅雷的這段像是一種預言,在劉海粟的后半生中這種自信力和彈力(我們可以理解為韌勁)的確給予他很大的支撐,使他得以闖過最黑暗的歲月。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號