“莫把丹情等閑看,無聲詩里頌千秋”(《徐渭題畫詩句》)。徐渭是明代杰出的書畫藝術家,他以潑墨加草書的筆墨形式把中國畫由“寫物之形”、“形神皆備”,轉向了“寫物之情”,“意在象外”,開創了大寫意花鳥畫風格。他重視發揮主觀審美的能動性,借自然物象表現較為抽象的人生哲理,使繪畫形象發揮了象征寓意的作用。他對后世的八大山人、石濤、吳昌碩、齊白石等有著較大的影響。

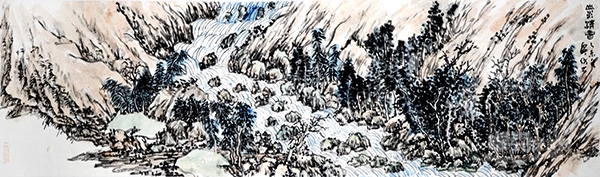

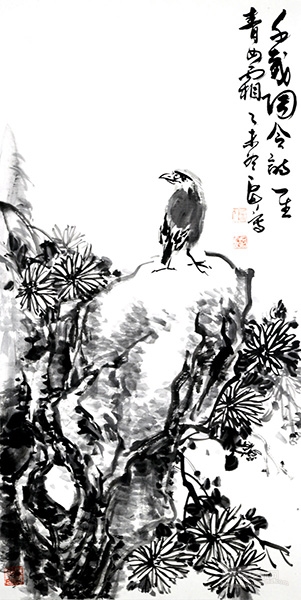

山水清音 141x40cm

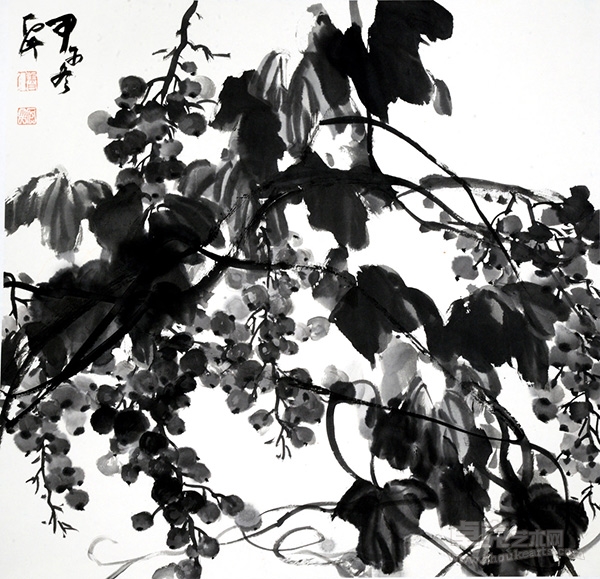

他的畫大多配有詩作,以闡明自己的審美思想,繪畫見解、身世遭遇和對社會現狀的抨擊。最為膾炙人口的詩句莫過于《墨葡萄圖》的題詩了:“半生落魄已成翁,獨立書齋嘯晚風,筆底明珠無處賣,閑拋閑擲野藤中。”整幅畫面中狂草書法與墨葡萄的點劃筆勢連綿相映,縱橫激蕩,配上直抒胸臆的詩句,使其藝術感染力更加懾人心魄。

墨葡萄寫徐謂詩意 69x69cm

他的作品將筆墨結構與詩意結構融為一體,把中國畫推向了更高的審美層次,這是中國畫在發展過程中不斷進步的表現與客觀規律。使中國畫主脈擺脫了形而下的低層次審美,與“畫工”拉開了差距,以具有詩意結構的審美特征指向了人們的精神領域,其筆墨的成熟亦達到了一個顛峰狀態。

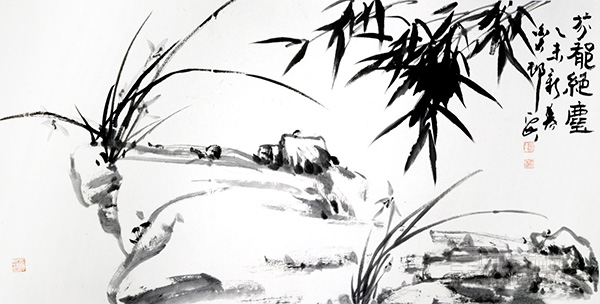

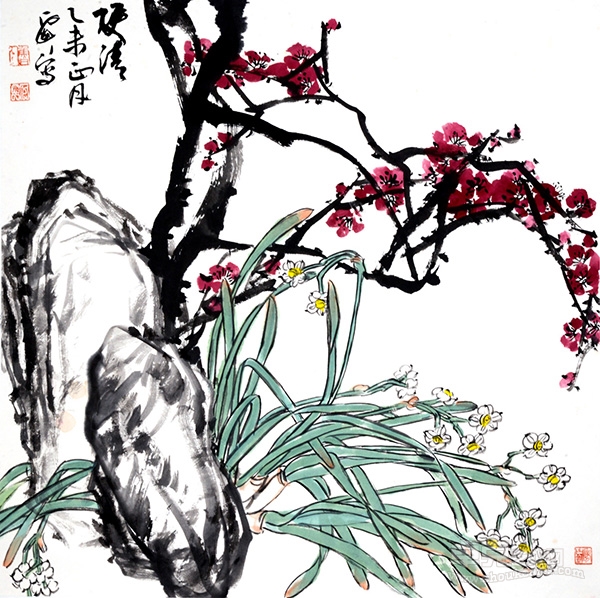

芬郁絕塵 135x68cm

中國畫詩意結構的審美特征形成于北宋時期的“文人畫運動”的興起。蘇軾論王維《藍田煙雨圖》時說:“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”詩可玩味,畫足觀賞,味詩而有畫意,賞畫而得詩情。他在《韓干馬》詩中又說:“少陵翰墨無形畫、韓干丹青不語詩。”詩是無形畫,畫為不語詩,這些都清楚表明了他的繪畫審美思想是“詩畫一體”。

紫氣東來 96x90cm

蘇軾不僅是一位偉大的文學家,也是一位著名的書畫家,與他同為千古文章四大家之一的歐陽修在《盤車圖》詩中對此也作了簡明的論述。“古畫畫意不畫形,吾詩詠物不隱情,忘形得意知者寡,不若見詩如見畫”。宋代的黃庭堅《次韻子瞻子由題憩寂園》之一,“李候有句不肯吐,淡墨寫出無聲詩”。這無聲之詩便是詩家之畫。以上幾家鏘然有聲的論畫詩句,反映了北宋時期文人為追求個性自由與思想解放所倡導的審美趣味,并形成了這種詩畫一體的繪畫審美思想。主張客觀物象與主觀情思相融合,借畫以抒發個性,用筆墨來消除胸中塊壘,從而要求優秀的繪畫作品應該具有詩意結構的審美特征,以帶給人們更加美好的藝術享受。

這個思想經過明代徐謂的不斷創作實踐而得以升華,筆墨質量更加精妙,筆墨結構更加概括,筆墨內涵更加富于詩意,可謂逞一世之豪,成千古絕唱。八大、石濤更將其發揚光大,影響甚巨。后世楊州八怪,吳昌碩、齊白石等筆墨大家誠惶誠恐,膜拜奉行。遂使之成為了中國畫的主脈,而近世薪火相承者當推潘天壽為其代表,他在自己的最后一幅作品《梅月圖》上題詩云:“氣結殷周雪,天成鐵石身,萬花皆寂寞,獨俏一枝春。”這幅作品郁勃沉雄,渾厚古拙,梅花鐵石一般的身姿象征著畫家高潔的情操和堅貞不屈的品格。除了詩情畫意這幅作品還帶給我們許多的思考:一個畫家的內美修能,在那樣惡劣的歷史環境 下是何等的寶貴?若沒有高潔的情懷和高尚的人格又怎么能夠畫出這樣的不世之作?

中國畫詩意結構的審美特征從根本上說,是和國人獨有的“天人合一”思想密切相關,這便是老子關于宇宙萬物的發展規律之道,世界上的萬事萬物都不可能脫離客觀規律而存在,當然也包括繪畫藝術的發展規律之道。黃賓虹說:“順天應人,千古不易之理”。中國美學的主導思想,即是借筆墨以寫天地萬物,因此,中國畫有著意象的造型原則。

嘉名百合花 97x73cm

“近取諸身,遠取諸物”。“稟陰陽之初靜,體萬物以成形”(虞世南)。通德類情,即以通神明之德,以類萬物之情,畫家在創作時感情與對象相隨,借筆墨以揭示自然山川萬物內在的生命特征。表現出主觀審美感受的力量。一花一葉、一丘一壑,形諸于筆墨。盡合于順天應人之理,它即是主客觀的辯證統一,又是天人合一思想的體現,也是詩畫的相融一體。董其昌說的好“詩以山川為境,山川亦以詩為境。”惲南田則說,這樣的意境皆是“靈想所獨辟,總非人間所有”。

在描畫天地萬物,自然山川的時候,雖然特別強調發揮畫家的主觀審美感受和認識,但人如果缺乏內在精神,內在美,他便沒有了生命力。也不可能發現自然物象的內在精神,內在美。只有人具備了內涵修養和優秀的審美思想,他才能映照出自然山川萬物內在的精神品格和生生不息的生命特征。然后下筆有神,仿佛自然山川萬物內部的和諧與節奏隨著揮毫運筆而躍然紙端。以手運心,曲盡蹈虛揖影之妙。借王船山論詩的話來說:“唯此窅窅搖搖之中,有一切真情在內,可興可嘆,可群可怨,是以有取于詩,然因此而詩,則又往往緣景緣事,緣以往緣未來,經年苦吟而不能自道。以追光躡影之筆,寫通天盡人之懷,是詩家正法眼藏”,“以追光躡影之筆,寫通天盡人之懷”也是畫家的正法眼藏,“吐棄到人所不能吐棄為高,含茹到人所不能含茹為大,曲折到人所不能曲折為深”(劉熙載)。所以,中國畫詩意結構的審美特征,為中國畫注入了豐富的思想文化內涵,使中國畫的意境結構更為高絕,為中國畫的厚度、高度和闊度提供了有力的保障。

因此,潘天壽提出要三分寫字,三分畫畫,四分讀書,要補國學的課,就是認為文化修養和筆墨訓練同樣重要,畫家修養深厚作品自然才會有高的品味,才會有更高的藝術追求。古人云:“腹有詩書氣自華”。若學養即虧,筆墨功夫又是浮煙漲墨,那么即使在畫上題李、杜之詩,作品也不可能具有詩意的結構,也不會為作品增加文化內涵。當年潘天壽和老先生們對學子的要求確實是非常高的。

通過上述分析我們可以知道中國畫所具有的一切厚度,高度和闊度,都與其具有詩意結構的審美特征有關。第一個將中國畫推進到這個高度的就是大寫意花鳥畫的開山之祖徐謂。明白了這個道理,也就明白了為什么后世對他有著這樣無限的崇仰之情,齊白石膜拜誰?且看他的一首詩吧,“青藤雪個遠凡胎,老缶衰年別有才。我欲九原為走狗,三家門下轉輪來。”

紫氣東來 135x68cm

中國畫的主脈發展就這樣一方面大力推崇徐渭,一方面歷代對繪畫水平停留在雕琢粉飾,匠工描摹的情況又多有微詞。如蘇軾詩云“論畫以形似,見與兒童鄰”。唐人張彥遠在《歷代名畫記》有言“石則務于雕透,如冰澌斧刃,繪樹則刷脈縷葉,多棲梧菀柳,功倍愈拙,不勝其色”。當代張立辰先生所倡導的“寫意精神”,應該也是有所針對性的。同時他還認為中國畫不論工筆、寫意都是寫意畫,只是“寫”的程度不同,所以,中國畫不論工寫,不論花鳥畫、還是山水,人物畫,都是意象造型的法則,具有相同的審美思想,也就是都具有詩意結構的審美特征。

“莫把丹情等閑看,無聲詩里頌千秋”。徐渭的聲音雖然穿透了遙遠而厚重的歷史簾幕,依然如黃鐘大呂一般洪亮如初,給儕輩有志于筆墨者時時以警醒。

作品欣賞:

春暉圖 69x69cm

春江花月夜 88x74cm

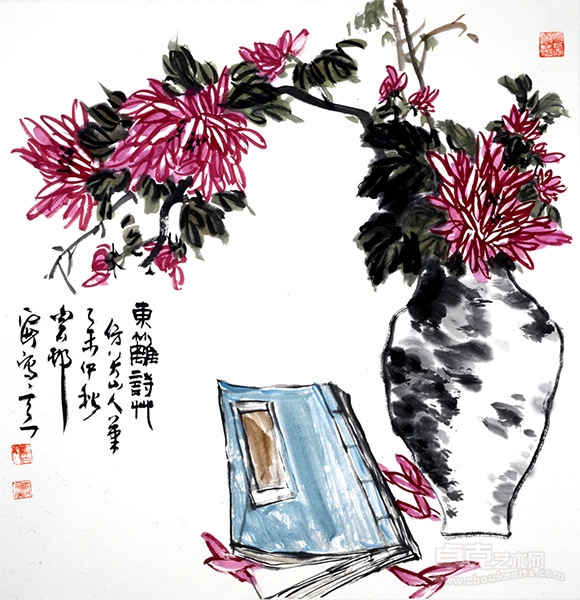

東籬詩草仿八大山人筆意 69x69cm

富貴花將墨寫神 69x69cm

紅艷一枝凝香 69x69cm

花雖富貴不驕人 69x69cm

驢背吟詩圖 41x38cm

墨牡丹 69x69cm

千載陶令詩 一生青女霜 98x49cm

秋艷 69x69cm

雙清圖 69x69cm

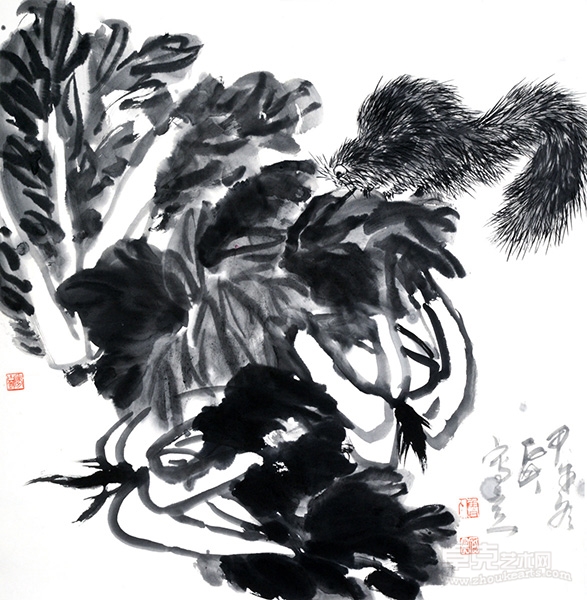

松鼠白菜 69x69cm

松鼠葡萄 69x69cm

雪中的紅色山果 69x69cm

迎春大吉 100x52cm

魚樂 46x70cm

(本文錄自《論中國畫詩意結構的審美特征》石丁)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號