人物名片:

王永亮,1958年生于安徽太和。現(xiàn)為中國國家畫院國畫院研究員,國家一級美術(shù)師,中國美術(shù)家協(xié)會會員,國畫學(xué)會理事,中華慈善美術(shù)家。

出版《王永亮山水作品集》、《王永亮畫集》、《王永亮國畫選》、《王永亮山水新作選》、《王永亮寫意山水》、《王永亮大別山水墨寫生集》,理論專著《中國畫與道家思想》,作品收入百余種合集。30余篇理論文章發(fā)表于多種專業(yè)性刊物上,山水畫作品在國內(nèi)外大型展覽中參展獲獎。

信步,是王永亮特別鐘愛的一個詞,也是他藝術(shù)生涯的一個最好寫照。在信步的漫游中,他走遍了大別山的山山水水;也是在信步的心態(tài)下,他沉浸在藝術(shù)創(chuàng)作和理論研究的世界里;更是在信步的狀態(tài)里,他自由地穿梭于傳統(tǒng)筆墨與當(dāng)代山水之間。

走進(jìn)中國國家畫院研究員、畫家王永亮的工作室,沒有繁復(fù)的飾品,觸目而及的是簡潔的畫案、整齊的書架,一如他的為人與作品,充滿了質(zhì)樸的氣息。就這樣在冬日的暖陽下,與王永亮?xí)痴勚松母形颉⑺囆g(shù)的追尋,愜意地信步于他的田園山水之中。

質(zhì)樸厚重的人文精神

出生于安徽太和的王永亮,自幼就對大別山有著特殊的感情。綿延千里的大別山位于安徽、河南、湖北三省交界處,自古就走出了孫叔敖、春申君、司馬光、畢升等一大批杰出人物。進(jìn)入20世紀(jì),這里成為革命的搖籃,從這里走出了新中國的兩任國家主席、一位元帥和300多位將軍,誕生了中國工農(nóng)紅軍第四方面軍,更是有著劉鄧大軍千里挺進(jìn)大別山的佳話。聊起大別山,王永亮不吝贊美之詞,正是這“英雄的大別山、勤奮的大別山、樸實的大別山、智慧的大別山”以其厚重的人文精神,賦予了王永亮一生的精神追求,奠定了他質(zhì)樸與厚重的作品面貌。

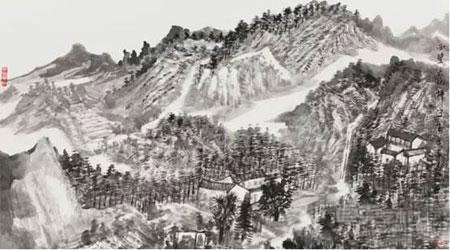

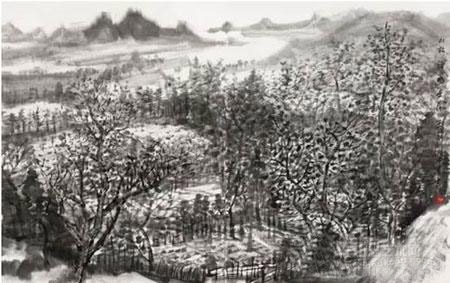

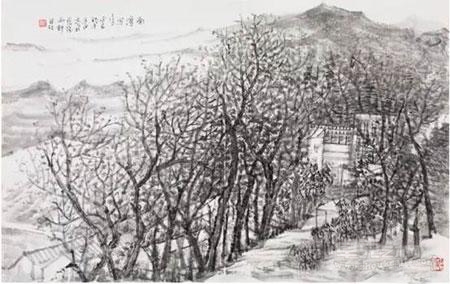

在大別山的群山之中,坐落著王永亮就讀的皖西學(xué)院。從他在皖西學(xué)院美術(shù)系學(xué)習(xí)中國畫的學(xué)生時代開始,就在一次次寫生中與大別山結(jié)下了一生的不解之緣。“八月桂花遍地開'的大別山既有北方山水的雄厚,又有南方山水的靈秀。”這都深深地吸引著王永亮。

在王永亮的大別山寫生創(chuàng)作里,不僅是對自然山水的描繪,更重要的是對這方熱土人文精神的表現(xiàn),“山水畫最重要的是用畫筆體現(xiàn)內(nèi)心精神的狀態(tài),這種狀態(tài)來源于對自然世界的感悟,進(jìn)而把這種感悟升華為筆墨,畫出自然山水里最有感染力、最動人、最樸實的一面。不僅是對自然山水景觀的描寫,更多的是對人文精神的傳達(dá),這是決定表現(xiàn)這片山水的第一要素。”

聊起大別山的寫生,王永亮格外激動:“我畫大別山,就著重畫大別山的人文精神,畫她樸實的一面,這是我的追求。怎么去畫出她的樸實,就需要在藝術(shù)樣式和筆墨語言上去錘煉。在我的創(chuàng)作中,畫面努力營造和追求的藝術(shù)效果與視覺感受,就是樸實。”

因物生情的水墨寫生

“寫生對每一個畫家都是至關(guān)重要的,不寫生就不能感受現(xiàn)實生活的變化、現(xiàn)實生活的特征。不寫生,在創(chuàng)作中就缺失了生動的表現(xiàn),更失去了創(chuàng)作的源泉。”從學(xué)生時代的寫生到現(xiàn)在每年回大別山采風(fēng),30多年中,王永亮從來沒有遠(yuǎn)離大別山。王永亮秉承的一個觀念就是“畫家要畫自己熟悉的山水,如果不熟悉只能畫一個表象”,這些年來,他每年至少3次進(jìn)大別山采風(fēng)寫生,大別山也成為孕育他藝術(shù)精神的故鄉(xiāng)。

不同于慣常的浮光掠影式的游覽,王永亮是用腳去丈量,可以說大別山的每一座山峰,每一片湖泊,每一處村落,都不止一次留下了他的足跡。如同王永亮所說:“古人尚能‘身即山川而取之’,作為當(dāng)代的畫家,雖不能像古人一樣移居山林,但至少要走出書齋,走進(jìn)自然,在真山水中追尋美的本質(zhì)。”

尤為可敬的是,在當(dāng)下慣常用照相機(jī)寫生的時代,我們看到了王永亮每次采風(fēng)歸來時那一幅幅生動的寫生之作。“我平時都是用毛筆現(xiàn)場水墨寫生,每年去山里,山鄉(xiāng)都有新變化,令我每一次寫生都有新的認(rèn)識,表現(xiàn)方式上也就相應(yīng)有新的形態(tài)。因物生情、以物說悟,這才是中國畫的觀察和表現(xiàn)方式。”細(xì)讀這些寫生一如其人,沒有故作華麗瀟灑地炫技,就是這么自自然然的在平淡中流淌著質(zhì)樸。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號