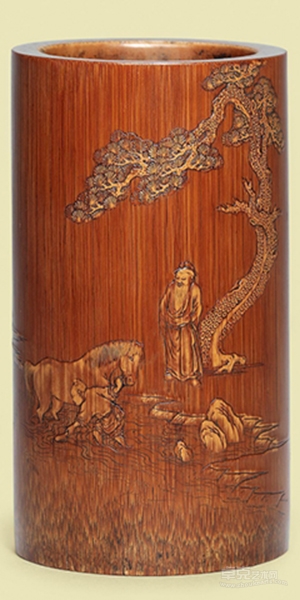

一件清代顧玨的竹刻筆筒在嘉德春拍中拍出1045萬港元天價,創(chuàng)下竹刻藝術(shù)品的最高拍賣紀(jì)錄。一個筆筒拍出一千多萬,屬于小品類藏品走出的強(qiáng)勢行情。與紫砂壺一樣,竹刻竹雕藝術(shù)也是融合了詩、書、畫、雕刻的文人清玩,但相比紫砂比較成熟的市場,其市場還處于初級階段。

“寧可食無肉,不可居無竹”。中國人對竹的感情是很深的,竹子的“虛心”、“勁節(jié)”與中國古代文人精神相契合。另外,工藝精湛以及方便保存,也是竹刻竹雕備受古今收藏者歡迎的原因。

竹刻竹雕藝術(shù)自六朝起,直至唐代才漸為人所識。明以前知名刻工甚少,明中葉以后至清代,竹刻竹雕名家輩出。歷代名家多集中在江南,如“嘉定三朱”、“封門二優(yōu)”等,還有揚(yáng)州也是竹刻竹雕名家聚集之地,比如:吳熙載、潘西鳳、穆半園、陳康侯、周五方、黃漢侯等人,名聞業(yè)內(nèi)外。名家作品大多古雅簡樸,往往只是寥寥幾刀,但精氣神卻俱足。名家竹刻竹雕的收藏價值要比普通竹刻竹雕高出很多倍。

上世紀(jì)90年代初,蘇富比、佳士得、朵云軒、嘉德、翰海等五大拍賣行都有了竹刻竹雕作品的拍賣,也有不少高價成交的明清竹刻竹雕珍品。

進(jìn)入新千年以后,作品開始頻頻拍出高價:2000年佳士得春季拍賣會上,一件明末清初的《竹林七賢》拍出了42.35萬元;2001年,一件直徑14.7厘米的《人物樓閣慶桂筆筒》以54萬法郎(約416萬元人民幣)在巴黎成交;2003年秋,中國嘉德秋季拍賣會上推出了“儷松居長物——王世襄、袁荃猷珍藏中國藝術(shù)品”專拍,其中明代朱三松竹根雕老僧拍出264萬元。

2003年以后,隨著整個藝術(shù)品市場的升溫,竹刻竹雕藝術(shù)品拍賣屢創(chuàng)新高。2004年成交上百萬的有3件;2005年成交上百萬的竹刻竹雕作品各占兩件,上千萬的1件;2006年成交上百萬的藏品5件;2008年,藝術(shù)品市場受到金融危機(jī)的沖擊,但出現(xiàn)在拍場上的竹刻竹雕作品仍拍出良好的價格,顯現(xiàn)出竹刻竹雕藝術(shù)品良好的抗跌性。

一位張姓藏家曾以1.5萬元買入一個明末清初的竹刻擱臂,這件作品長28厘米、寬18厘米,畫面是一株清淡的百合花,融入了浮雕、透雕、圓雕等工藝。今年,此件竹刻擱臂的價格已漲到4萬元。該張姓藏家表示,從目前市場走勢看,竹刻竹雕藝術(shù)品應(yīng)該還會繼續(xù)增值。

竹刻竹雕藝術(shù)品的價值主要體現(xiàn)在藝術(shù)和文化內(nèi)涵上。所以,對于竹刻竹雕的收藏,應(yīng)該把握住幾個要點(diǎn):刀工、年代、藝術(shù)水準(zhǔn)、與標(biāo)準(zhǔn)器和文獻(xiàn)記載的對應(yīng)關(guān)系、保存狀況等。近幾年的竹刻行情一路看漲,傳世作品可遇而不可求,專家建議關(guān)注明清兩代竹雕作品的同時,也可以適當(dāng)關(guān)注活躍于竹刻竹雕行業(yè)的當(dāng)代名家。與明清竹刻竹雕相比,當(dāng)代竹刻竹雕藝術(shù)突破了原有的題材和載體,更加多元靈活。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號