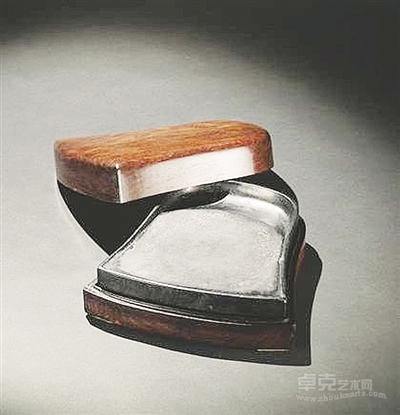

清道光二年梁振馨刻阮元銘端石巧雕硯

吳昌碩、沈石友、邵松年銘“和軒氏紫云硯”

有一件吳昌碩、沈石友、邵松年銘“和軒氏紫云硯”,成交了548.8萬元,創造了文人硯的紀錄。

清代硯材取用、造型、紋飾、雕琢工藝、題銘等達到制硯的高峰。端硯的造型仿古、仿動植物、幾何形、隨形等。紋樣題材也更加廣博,雕琢技法以陰、陽線刻與淺浮雕為主,摻以局部的鏤空雕,展現出生動、精致的風格。文人題銘硯在清代發展到極致,題銘內容涉及硯的制作者或擁有者、硯的來源和開采、材質與形制的描寫和贊頌,表達文人的認知、感悟、志向等思想情感。題銘書體則以行、隸、篆、楷、草為主,旁及金文、石鼓文等。文人雅士參與制硯、刻銘已成為一種風尚。

例如:唐云舊藏的張之洞銘大西洞端硯,銘文:重開大西洞硯,無競居士。無競居士是清末湖廣總督張之洞的號。記載了清光緒十五年,時任湖廣總督的洋務派首領張之洞批準硯工重開淤塞多年的老坑的史實,這是最后一次有組織、有規模的老坑采石,所得的這批老坑石皆為珍品,時稱“張坑”。為目前所存的唯一張之洞銘文的端硯的標準件。硯臺半璞半琢,石色天青,石質細潤,叩之為木聲,為硯中的極品。

收藏家非常關注硯臺的人文背景,故有“硯貴有名,身價倍增”的流傳,指硯臺上的銘文。關注銘文是關注上面的收藏者,對其中所包含的“故事”也要重視。如:吳湖帆、潘靜淑銘大西洞端硯,銘文中有“梅景書屋吳湖帆、潘靜淑同珍書畫佳研”的字樣,為吳湖帆、潘靜淑夫婦當年用硯。吳潘夫婦相敬如賓、恩愛有加,是海上畫壇名家,夫婦倆刻有多方合名章,但合銘的硯臺卻首見。硯銘刻于1939年春天,3個月后,潘靜淑因患闌尾炎延誤診治而病故,這硯臺及銘文成了吳潘夫婦恩愛一生永遠的見證。

又如一件清道光二年梁振馨刻阮元銘端石巧雕硯,硯主體雕刻歲寒三友的意象,硯額雕有三人騎駿馬馳騁之圖,并書“歲寒三友,天成石文。臨池圓月,墨雨香云”。落“伯元”款。所雕青松堅毅不拔,翠竹挺拔多姿,冬梅傲雪孤傲,無不表現出高潔的品質。刻工技藝純熟、造石優良、題記書法工整,堪稱“三絕”,被稱為“自有天然硯,山林景可嘉”,珍藏、欣賞之時,似有墨香裊裊。

硯雕是一種艱苦細致的技術工作,從設計開始到完成工序是一次性的。硯雕藝術品不但有巧、妙、絕的技巧和別具匠心的構思,而且硯的造型雕飾體現著雕刻、繪畫、書法、篆刻、造型及文字等藝術修養。硯雕的精髓強調以刀化筆、隨石賦形、以意為之,力求達到天人合一的藝術境界。所刻山水人物、花鳥魚蟲、博古器等皆透露出一種高曠脫俗的風雅神韻,濃郁的書卷氣充滿了浪漫的詩意。

硯臺作為一種文化載體,為歷代文人心目中的圖騰。藝術的本質是表現美,藝術家則要把人文精神賦予作品來彰顯美。那些風格端莊厚重、紋飾簡潔、優雅精致、生動活潑、追求風韻的文人硯雕已成為古硯收藏市場的新寵。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號