十年前的金秋九月,隨著“草間偷活——齊白石筆下的草蟲世界”的開展,北京畫院美術(shù)館正式向公眾拉開序幕。

齊白石,這位二十世紀婦孺皆知的藝術(shù)家,用自己一生的藝術(shù)探索詮釋了中國傳統(tǒng)文化的高度與寬度,他所創(chuàng)作的詩、書、畫、印都成為我們今天寶貴的藝術(shù)財富,他留給我們的作品也深深的印刻在每個中國人的潛意識里。白石老人生前的最后一項榮譽是擔任剛剛成立的北京中國畫院(今北京畫院)名譽院長,所以在他去世后,家屬也將老人保存一生的珍貴作品悉數(shù)捐獻給北京畫院收藏。北京畫院作為收藏數(shù)量最多、體系最完備的美術(shù)機構(gòu),如何更好的研究、展示、推廣齊白石的藝術(shù)是我們的使命與責任,所以我們將院藏兩千余件的齊白石作品分為十個專題,耗費十年之功策劃組織了“北京畫院秘藏齊白石系列特展”項目,通過一件件真實的藏品去講述齊白石的藝術(shù),去還原他的藝術(shù)人生。

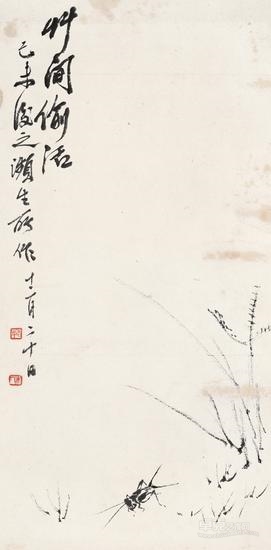

草間偷活——齊白石筆下的草蟲世界 2005年8月25日—2006年4月25日

草間偷活40.5cm×20cm 1920 年 紙本墨筆 鏡心 款識:草間偷活。己未后之瀕生所做,十二月二十日。 鈐印:老蘋(朱文)、木人(朱文)

齊白石用柔軟的毛筆為我們描繪了一個生動的草蟲世界,他筆下的工筆草蟲,以纖毫畢現(xiàn)著稱,甚至這些可愛的“小生靈”的腿部、關(guān)節(jié)和觸須都刻畫的清清楚楚。為了使觀眾能夠最近距離、最真實的感受這些細節(jié),我們特意在展品旁邊放置了放大鏡,大家不但能清楚的看到每一只昆蟲的細部,還能感受到白石老人用筆中“寫意”的感覺。當然,隨著時代的進步,有很多年輕的朋友對于這些昆蟲已經(jīng)很陌生了,所以我們還專門請昆蟲學家具體考證了這些昆蟲的來歷和生活習性,使大家能夠在掌握相關(guān)背景的情況下欣賞這些精細的畫作。

辛未國難,幾欲遷移,豈止草間偷活,不獨家山,萬方一概,吾道何之?

——《白石詩草自序》

草間偷活,雖然我們看到的是一個美麗的自然世界,然而這句話卻是源自齊白石一段特殊的人生經(jīng)歷。1917年,齊白石安寧的鄉(xiāng)居生活被不斷的兵匪之亂打破,甚至經(jīng)常有人揚言要綁票他。無奈之下,年近六旬的齊白石被迫逃離家鄉(xiāng)移居北京。“吞聲草莽之中,夜宿于露草之上,朝夕于蒼松之蔭”,動蕩不安的社會生活環(huán)境,使得齊白石覺得自己仿佛就是那些弱小而無助的小昆蟲,只能在草叢間偷偷的茍活于世。

自家造稿——齊白石筆下的人物神情 2006年4月28日—2006年10月15日

鐵拐李91.5cm×51.5cm 1927 年 紙本墨筆 軸 款識:丁卯正月廿又四日,為臨街作畫造稿,其稿甚工雅,隨手取抱書之紙鉤之, 他日得著作為中幅亦可。白石并記。

齊白石在作品的題跋里常常寫到“白石老人一揮而就”,讓人感到他的藝術(shù)創(chuàng)作無比的嫻熟與輕松,然而這份創(chuàng)作的愜意卻不是與生俱來的,背后隱藏著白石老人對作品構(gòu)圖的反復琢磨與勤奮練習。所以在“自家造稿”的展覽里,我們將齊白石繪制的人物畫與畫稿、草圖對比陳列,觀者可以清楚的看到這些“未完成”之作與最后成品之間的變化與邏輯關(guān)系,甚至在有些手稿里還記錄著衣紋的畫法,人物手臂的位置,這批齊白石自存的手稿可謂是老人的“枕中之秘”,是他人物畫創(chuàng)作的源泉和粉本,所以展示這些手稿是研究畫家藝術(shù)創(chuàng)作規(guī)律的第一手材料,相對于那些日常所見的齊白石作品,這些手稿的集中亮相無疑帶給研究者和普通觀眾更多的驚喜。

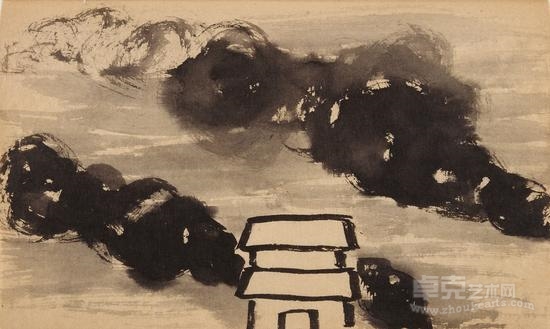

借山娛目——齊白石筆下的山水意境 2006年10月20日—2007年7月20日

桃花源101.5cm×48cm 1938 年紙本設(shè)色 軸 款識:平生未到桃源地,意想清溪流水長。窮恐居人破心膽, 揮毫不畫打漁郎。戊寅,時居燕京城西,白石齊璜。 鈐印:齊大(白文)

“借山館”是齊白石早年使用的齋館號,意為自己筆下的山水均是從大自然中“借”來的,僅供用來娛目而已。說起齊白石的山水畫,就不得不提起齊白石早年人生經(jīng)歷中的“五出五歸”。讀萬卷書,行萬里路。從1900年開始,在湘潭本地小有名氣的齊白石在友人的鼓勵下走出家門,耗時十年進行了五次遠游。邊行邊看,祖國的大好河山盡收眼底,不但如此,齊白石還將遠游期間的景色繪制在自己的日記中。回到家鄉(xiāng)后,他將這些實地的寫生和感受全部融入到自己的山水畫創(chuàng)作中,至此齊白石的山水畫面貌趨于成熟,形成了有別于明清以來文人在畫室中創(chuàng)作的山水畫。

梅菊遠思——齊白石筆下梅蘭竹菊松 2006年10月20日—2007年7月30日

朱竹139.5cm×38.5cm 1924 年紙本設(shè)色 軸 款識:樊山先生大人八十壽。時甲子十一月初一日,齊璜拜祝。 鈐印:木居士(白文)、老齊(朱文)、白石翁(白文)、三百石印富翁(朱文)

梅蘭竹菊是中國傳統(tǒng)的文人畫題材,畫家常常以這些植物來形容君子的美德。出身木匠的齊白石也在尋求從民間畫匠向文人畫家的身份轉(zhuǎn)換,不過他筆下的梅蘭竹菊不僅有著文人君子般的品格,還更多的融入了齊白石自己堅毅不屈的性格,有著齊白石自己鮮明的個人風格。另外,晚年離鄉(xiāng)的齊白石定居北京后,由于各種原因無法再回到自己的家鄉(xiāng),但是人愈老而思鄉(xiāng)之感愈濃,白石老人只好將這份思鄉(xiāng)之情深深的寄托在這些作品里……

草泥鄉(xiāng)里——齊白石筆下的水族意趣 2007年8月3日—2008年2月6日

蝦 134cm×33cm 無年款 紙本墨筆 軸 款識:余之畫蝦已經(jīng)數(shù)變,初只略似,一變畢真,再變色分深淺,此三變也。白石山翁并記。 鈐印:木人(朱文)白石翁(白文)

齊白石的水族畫向來為普通老百姓所熟知,那些時代記憶中的洗臉盆、暖水瓶都印滿了齊白石畫的小蝦、小魚,這些經(jīng)典的作品和畫面讓觀眾看起來非常的過癮,但是為什么齊白石的蝦會畫的那么好呢?在這個展覽里,我們就想如何去解答這個問題?白石老人萬年曾說“余六十年來畫魚蝦之功夫若磨劍”,于是,我們便將齊白石所有水族作品進行時間梳理,重點挑選出那些畫蝦前后幾次“變法”的作品進行集中的展示,讓大家看到齊白石水族畫藝術(shù)中逐漸變化的過程,也讓更多的普通人了解一幅經(jīng)典作品背后畫家所付出的艱辛努力。

善寫意者專言其神,工寫生者只重其形。要寫生而后寫意,寫意而后復寫生,自能神形俱見,非偶然可得也。

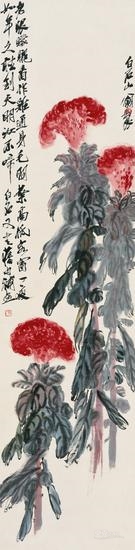

花能解語——齊白石筆下的花卉情趣 2008年3月28日—2008年7月22日

雞冠花135cm×33cm 無年款紙本設(shè)色 軸 款識:白石山翁。老眼朦朧看做雞,通身毛羽葉高低。 客窗一夜如年久,聽到天明汝不啼。白石又書舊句補畫。 鈐印:木居士(白文)、木人(朱文)

“衰年變法”后的齊白石自創(chuàng)了“紅花墨葉”一派,鮮艷、老辣的西洋紅不但贏得了同行畫家的認可,更是受到廣大普通市民的喜愛。牽牛花、雞冠花、牡丹花、玉簪花等等種類繁多,而且都是源自老人自己對日常花卉的仔細觀察和寫生,我們在展覽里全面收集、整理了齊白石筆下的花卉種類與科屬,并將這些花卉的實物圖片制作成文獻展板,使觀眾可以通過這些實物花卉與畫作的對比,去細細體會白石老人所提倡的“似與不似之間”的藝術(shù)追求。

妙在似與不似之間,太似為媚俗,不似為欺世。

心詩自書——齊白石筆下的書法意蘊 2009年11月18日—2010年11月10日

齊白石的書法藝術(shù)成就主要在行書和篆書。行草多用于畫跋或書名,舒展大氣,與畫中形象相映成輝。篆書主要取法印章和東漢、魏晉南北朝之際兼有篆隸結(jié)體與韻味的碑版,康強有力,常用于題寫楹聯(lián)、中堂和橫披。為了全面呈現(xiàn)齊白石書法藝術(shù)的面貌,以及書畫之間相輔相成的關(guān)系,我們在五十余幅書法展品的基礎(chǔ)上,又增選了大量具有長文題跋和故事情節(jié)的繪畫作品做輔助。展覽中不僅可以清晰的梳理出齊白石書法藝術(shù)發(fā)展、變化的軌跡,還為白石老人生平行跡、交游,以致心路歷程留下鴻爪。

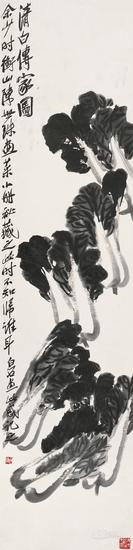

清白傳家——齊白石筆下的蔬果情愫 2011年7月8日2012年5月7日

清白傳家圖 136.5cm×33.5cm 無年款軸 款識:清白傳家圖。余少時衡山陳世珠畫菜小冊秘藏之,此時不知歸誰耳。白石畫此感記之。 鈐印:白石翁(白文)老夫也在皮毛類(白文)

齊白石的藝術(shù)成就之一就是開拓了繪畫題材的多樣性,他筆下的蔬果畫原來是許多文人畫家不屑為之的旁門左道,但是白石老人卻在這些日常所見之物中寄予了深層的精神內(nèi)涵。白石老人的蔬果畫洋溢著濃厚的“蔬筍氣”和“家鄉(xiāng)情”,他一生喜畫家鄉(xiāng)的青白菜,取其“清白”的諧音,并以自己豐富的人生閱歷教導著自家后輩為人處世需堅持自然質(zhì)樸、清清白白的秉性,堪稱齊門的“家風”。

蔬果畫背后蘊含著故事,又富于哲理,是齊白石自己內(nèi)心世界最真實的寫照。另外,我們同期還展出了惲壽平、任伯年、吳昌碩等人的同類作品,從而梳理齊白石繪畫藝術(shù)借鑒古人、拓展新意、升華意趣的發(fā)展脈絡(luò)。

一丘香芋暮秋涼,當?shù)秘毤夜纫粋}。

到老莫嫌風味薄,自煨牛糞火爐香。

三百石印富翁——齊白石的金石心跡 2012年5月15日—2013年12月30日

三百石印富翁 3.8cm×3.7cm×1.3cm 1919 年 朱文 青田石 邊款:此石己未年居法源寺刻,庚申居前青廠補記。白石。

這個展覽原來的主題名為“絕不回刀”,形容齊白石制印果敢力大,鋒利堅挺。不過在舉辦這個展覽之前,我們將藏于北京畫院的三百余方印章進行重新考證和研究,剔除了幾方并不屬于齊白石篆刻的印章之后,發(fā)現(xiàn)北京畫院藏齊白石印章的數(shù)量竟然是整整三百方,這正好與齊白石“三百石印富翁”的自號契合,于是我們便更改了展覽主題。

另外,為了改變以往印章展示的種種弊端,也為了更好的呈現(xiàn)“印”在中國畫中的重要作用,我們將印章實物與書畫作品前后并置,這樣觀眾即可以看到印章底部印文的具體刻劃,還能體會印章布局與畫面意境營造的內(nèi)部關(guān)聯(lián)。

人生若寄——齊白石的手札情思 2014年1月10日—2014年3月18日

癸卯日記 16.5cm×11cm 1903 年

己未日記22cm×15cm 1919年

人生若寄,憔悴有時。

——晉 陶淵明

人生若寄是指人生的短促,就像暫時寄居在人世間。人的生命是短暫的,但是齊白石創(chuàng)造的藝術(shù)作品和文獻手稿卻是經(jīng)典而又永恒的。此次展覽是齊白石系列特展的收官之作,也是最難用展覽去呈現(xiàn)的一個項目,如何將繁瑣而晦澀難懂的歷史文獻呈現(xiàn)給普通觀眾是我們面臨最大的難題。后來我們發(fā)現(xiàn)無論后人如何評述,也不如齊白石自己講述自己的人生更加有趣。所以我們用《齊白石自述》貫穿整個展覽,以第一人稱引導觀眾,讓大家在白石老人娓娓道來中細細體味他坎坷而又豐富的一生。

當然,除了常規(guī)的齊白石陳列展項目之外,我們還配合社會形勢和廣大公眾需求,適時的推出我們最新的研究成果。比如在北京畫院美術(shù)館開館五周年的時候,由中國文化部、北京市文化局主辦,北京畫院承辦的“齊白石藝術(shù)國際論壇”在北京召開,同期,我們在北京畫院美術(shù)館里舉辦了“真有天然之趣——北京畫院藏齊白石精品展”。這個展覽從北京畫院藏的兩千余件齊白石作品中精選出兩百余幅,涵蓋了齊白石藝術(shù)中的各個門類。在一層的展廳里我們僅僅用了兩件作品:一件是工細精致的《小蝦圖》,畫面上老人認真的寫到“此小蝦乃余老眼寫生,當不賣錢”。另一件是逸筆草草的《磚紋若鳥》,題跋里詳細的記錄了老人在看到地磚上的磨漿印跡仿似一只小鳥時,隨手取紙勾摹下來的故事。這兩件作品很好的詮釋了齊白石的為人之“真”和藝術(shù)之“真”,堪稱經(jīng)典。

2008年北京舉辦奧運會之際,“齊白石·中國畫——北京畫院藏品展”舉辦,我們以齊白石為研究的中心和原點,不斷散放式的向他的外圍拓展,用一個個專題展覽去探討齊白石與二十世紀中國畫的關(guān)系,我們縱向的梳理了出自“大匠之門”的李苦禪、李可染、王雪濤、周思聰?shù)难芯空褂[,橫向的發(fā)掘了與齊白石同時期的畫家溥心畬、陳半丁、于非闇的展覽專題,另外還開展了其他地區(qū)的美術(shù)大家如石魯、傅抱石、關(guān)良、陸儼少……迄今為止,北京畫院策劃的“二十世紀中國美術(shù)家系列展”項目已經(jīng)舉辦了三十六次。在今后的工作中,我們?nèi)詴匝芯俊⒄故尽⑼茝V齊白石的藝術(shù)為核心,不斷開展對于近現(xiàn)代名家和傳統(tǒng)書畫藝術(shù)的研究工作,為弘揚優(yōu)秀的民族文化做出自己的努力。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號