筆筒是古代文人墨客們案頭工具中不可替代的美器。有說我國五代、宋代就有了筆筒,但從實物和文獻兩方面看,筆筒應該出現于 明代中晚期,很可能始于竹筆筒。明以后,筆筒成為了中國置筆的主要用具。明代文人朱彝尊曾作《筆筒銘》云:“筆之在案,或側或頗,猶人之無儀,筒以束之, 如客得家,閑彼放心,歸于無邪。”到了清代及民國,瓷筆筒成了各種材質筆筒的主流。

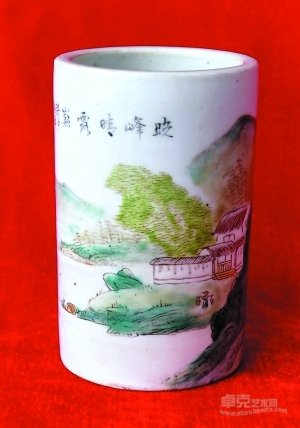

這是一件汪野亭款淺絳彩山水筆筒,通高 10.2厘米,口徑6.5厘米。筆筒上是一幅春景山水圖,近景是一山峰,中景是一臨水山坡,坡上數間茅屋,屋后一片青翠的竹林,“寧可食無肉,不可居無 竹”,這是文人雅士的境界。遠山在云霧中時隱時現,一農夫擔水而歸,湖畔泊一扁舟于湖面上,三艘漁船遙相呼應,充滿了生活氣息。畫上題句為:晚峰晴露巔, 野亭汪平寫于昌南。語出元代高克恭五言絕句《種筆亭題畫》:“積雨暗林屋,晚峰晴露巔。扁舟入蘋渚,浮動一溪煙。”后蓋“汪”字朱文印。筆筒為玉壁底,底款:“平山”紅色朱文印。

汪野亭(1884年至1942年),名平,字鑒,號平山、平生、老平、垂釣子,亦號傳芳居士,平山草堂主人。江西樂平縣人,珠山八友之一,近現代著名繪 瓷藝術家。工花鳥、山水。在繪瓷技法上,采用油料,以水粉敷色,作品別具一格。他的山水畫一直為后人所重,足足影響了半個多世紀。他的淺絳彩作品應在 1905年至1925年之間。之前、之后都基本上沒有可能。

這是民國仿同治年制淺絳彩筆筒,通高12厘米,口徑7.5厘米。筆 筒畫面為一古代人物站在坡石前,卷起袖子,露出整個手臂,手捧一物,由于時過百年,釉上彩部分已退色,看不清此人在干何事。但畫工不錯,屬任伯年一路小寫 意人物畫。筆筒口著醬色釉,底上蓋一“同治年制”紅色朱文印。畫面題句:“時在戌子年仲夏寫于昌江朱山筆亭。”30年前我一親戚家拆遷,當時把一些文房用 品送給了我,其中就有這一筆筒。經初步研究,東西是老的,沒有問題。題款中的“朱山”應為“珠山”。農歷中是沒有“戌子”年的,“戌”是地支第11位,只 有“戊子年”,而同治一朝從1862年到1874年這13年中是沒有農歷戊子年的。歷史上1828年、1888年、1948年是戊子年,因此,合理的解釋 此筆筒應是民國早期制作的。

這件同樣是民國早期生產的五子奪魁嬰戲開光紋筆筒,通高11.2厘米,口徑7.5厘米,玉壁底,內翻口。底足有紅印一方,模糊不清楚,筆筒上部描有兩圈金線。筆筒中部金色線條繪出云頭形開光紋。開光紋飾也稱“開窗”、“開堂子”,是瓷器常用的裝飾方法 之一。畫中長子手持頭盔和畫戟,五個童子爭奪頭盔,以示子孫個個賢能,積極向上。圖中盔與魁是諧音。奪盔者即象征高中狀元之意,戟象征連升三級,其中一孩 童手持帆船比喻一帆風順。借用諧音字寄托美好的未來,五子奪魁屬民間吉祥圖案,以滿足舊時代人們渴望子孫爭氣、個個高升、光宗耀祖的心理。

這是我見過的最小筆筒,通高10厘米,口徑3.5厘米。粉彩,細細的筒身,生產時間晚于上述筆筒,大約在民國晚期到上世紀50年代初。小筆筒可 能更適合插鋼筆和鉛筆等現代的書寫工具。筆筒釉色白凈,筒口上醬色釉。畫面上是“力拔山兮氣蓋世”的西楚霸王項羽。身著盔甲,手持寶劍,形象威武。使用傳 統中國畫的繪畫方式,黑色勾線,畫面使用了橘紅、天藍和翠綠三色,色彩和諧而漂亮。人物左側直書有三紅字:王項羽。

如今,老筆筒已從實用漸漸轉向了收藏,精美的老筆筒早已成為收藏市場上的一道獨特風景。就像晚清及民國的筆筒,至今已歷時百年,亦屬不易。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號