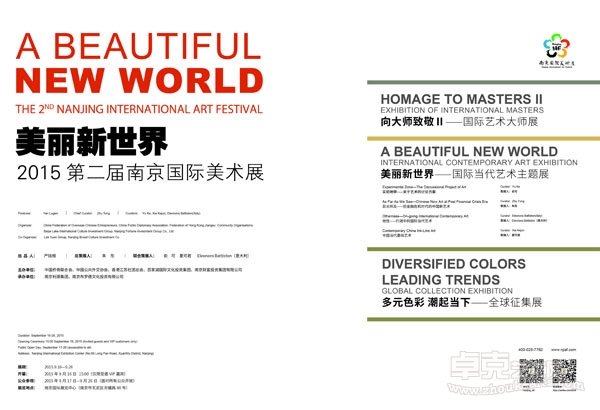

第二屆南京國際美術展海報

編者按:第二屆南京國際美術展將于近日啟幕,本屆展覽主題為“美麗新世界”,策展人俞可參與并策劃了單元系列展覽“實驗地帶 —— 關于藝術的討論方案”,展覽邀請了對當代藝術產生過影響的25位藝術家,分別是:陳衛閩、丁方、馮峰、高小華、何云昌、劉俐蘊、羅氏兄弟、馬六明、繆曉春、潘德海、舒群、蘇新平、尚揚、宋鋼、Gianluca Cingolani(意大利)、湯國、王魯炎、溫普林、肖魯、響丁當、奚建軍(英)、楊勁松、張念、左小祖咒以及周斌。

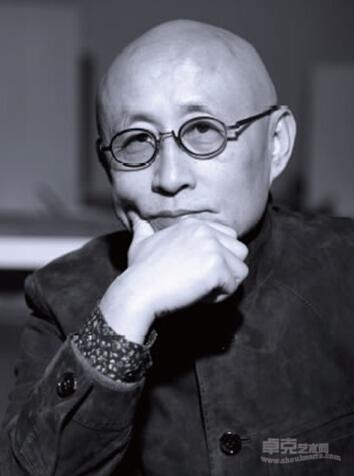

策展人俞可

策展人俞可在接受99藝術網采訪時透露:“我將藝術家分為兩種,一種是以前在中國整個當代藝術發展歷程產生過作用的藝術家,叧一部分是與今天熱鬧無關的藝術家,來形成這次關于藝術的討論。里面既有時間與空間的對應,同時也將是藝術家如何在這樣一個具體環境仍然持之以貫的思考。通過展覽我將努力地反應出他們的認識與角度,剩下的是參觀者來考量這樣的藝術創作是否能對我們今天的當代藝術有著積極的意義。”另外,俞可還表示自己在這次展覽的籌備過程中也面臨諸多的困境,尤其是在這樣一個龐大而復雜的環境中來實現當代藝術的實驗愿望是非常具有挑戰性的,而他也沒有在如此復雜的環境中有過這樣的經驗。

除此之外,對于藝術與資本之間的關系,俞可認為今天的藝術市場早已成為當代藝術的另一種行為方式,它對藝術的訴求和藝術本體的發展會不會導致一種文化上的斷裂,這是誰也無法預言的。當我們仍以藝術史的現場為背景,中國當代藝術三十年究竟為中國文化帶來了什么,今天的藝術如何在當下這樣混合多元的形態下衡定其藝術的價值,建立藝術存在的理想化因素,如何消解西方藝術體系中穩定的藝術品價值評判標準,怎樣回避把藝術作為資本來運作,今天藝術作品本體價值如何體現,藝術批評的獨立性又存在何處,這都是我們需要去一步研究和考量的,也是橫旦在這次展覽面前的難題。

是怎樣的契機促成了您本次擔任第二屆南京國際美展的策展人?

俞可:我也不知道,上帝的安排。朱彤打電話希望我作為策展人的接下來的時間里,更多的人勸我不要參與,其中幾個人非常重要,我也真的動揺過,但我也將此告訴了朱彤。坦率地講,那個時候我對于這個展覽的組織形式了解甚少,只是應朋友之托想一起來為藝術做點什么,想想還是接下來了。原因是有人愿意為藝術瘋狂,雖然動機也許與我不同,為什么不能順勢而為呢,尤其是當代藝術的環境并不好,團結更多的人,總會有些積極的因素吧。所以抱著試一試的想法,當然也本著希望能夠一起改善展覽印象的愿望與主辦方一起出發,怕出錯,我還向主辦方提了三個條件:首先,不能干預策展人主要的策展方案包括理念;其次,不要干預藝術家,在有限的情況下盡量給藝術家更多的自由和空間;最后,不要跟藝術家談條件,不要想著做一個展覽就要賣畫。嚴陸根先生都答應了我的條件,這也從另一個側面表明人們對藝術聯想并不一定是悲觀的,而我們也應積極地去看待這個問題。

同時我也希望可以以低調的方式介入展覽,用結果來證明其中存在的可能性。

馬六明作品《No.1》200x150cm 2015

“實驗地帶 —— 關于藝術的討論方案”展覽的意義

您這次策展的單元是實驗地帶關于藝術的討論方案,“實驗時代”是否有所特指,關于藝術的討論方案希望提出怎樣的問題又希望如何解決?

俞可:我非常微觀,主辦方一直很高大上,也太豐富。我的想法是如何讓當代藝術在今天的現場里邊擁有更多令人遐想和微觀的變化,我有意識地以此作為展覽所要討論的焦點,讓藝術家與公共藝術現場的民眾產生更多的對話。其實當代藝術在很多城市的影響力還是微乎其微的,展覽如果能夠有條件把當代藝術放置一個非常大眾化的空間中,產生反映,或者說它能夠以一種民主的方式來與城市文化建立關系,無疑對當代藝術的生存空間是有益的。

所以我才會把實驗性放在一個非常重要的位置上。另一方面:展覽都要一個內容邏輯,當代藝術需要一個背景去看待它的發展歷程,我就在這樣的背景中尋找我展開話題的可能性:藝術實驗究竟與人們的文化生活有什么關系?與我們今天的生存境遇有什么關系?人們對藝術的需求又是什么?

帶著這樣的問題,來促使展覽不僅僅是一次空洞的展示。所以我才有意地把中國當代藝術發展事件中,那些典型經歷的藝術作為展覽的敍事內容來作用于今天的現實。呈現出一條可觀看的中國當代藝術實驗探索的線索。比如“傷痕繪畫”時期的高小華,其實“傷痕繪畫”的真正發起人既不是何多苓也不是羅中立,而是當時因能掌控信息的高小華。有時候我們對一個作品判斷的基礎來源于一種實用權利,所以我們常常對藝術品的重要性認知是不真實的,如果深入高小華的個案是非常有意思的,它正好可與何多苓、羅中立產生對比。我們對藝術史的判斷,在習慣性的接受上會產生差異和不同,這個討論非常有意思。

繆曉春作品《從頭再來》影像

基于怎樣的標準選擇了這次的參展藝術家?

俞可:沒有標準,只有當代藝術史的寫作邏輯,當然策展人肯定會有偏見,會有知識的欠缺,展覽正是基于偏見和欠缺的一種更新。

請簡單介紹下您參展單元的部分藝術家,他們的作品如何詮釋了本次展覽的主題?

俞可:客觀地看,上個世紀末發生在中國的藝術先鋒實踐,已經從很大程度上改變了中國藝術長期以來孤獨艱難的處境。同時,也使得這一學科從本質上還原了它自身的專業屬性,為藝術史寫作提供了有依據的文化線索。基于這些事實,我們在這里啟動了一個公共性的展覽平臺,用藝術家溫普林的影像還原出一個令人難忘的藝術旅程,讓展覽在一個具象背景中,用思潮、群體起始、藝術家、作品、文獻等相關資料,鋪設出一個線性的藝術史框架。以此,再次審視這些有著不平凡經歷的藝術家在當下不同思想潮流中所從事的工作。同時,我也希望通過這次時空鏈接,進一步地了解藝術家在這樣的時間過程中的創作脈絡和思考軌跡。

所以,展覽有意選擇了傷痕繪畫的作俑者高小華,八五時期沖鋒陷陣的舒群、馬六明,制造藝術“大事件”的肖魯、張念來形成展覽的線索。這里面不僅包含了藝術家不同的思考角度和觀察方法,也部分反映出這些藝術家在現實考量中的批判維度。縱向地看,肖魯的《對話》、張念的《孵蛋》等,是在藝術史上被反復書寫的作品,而今天這些作品將如何呈現出更多的研究價值;藝術家的作品是否可以考慮其延續性的效應,以及在當下的藝術生態中,還存在多少類似于這種激烈的帶有事件性的作品;這種意識形態意圖是否將繼續在中國藝術史脈絡中具有某種隱性發展的特征;這樣的回顧是否能考察出中國當代藝術創作的某種特殊性,它將為今天的當代藝術創作提供哪些啟發性的思考。正是這些,構成了這次展覽的初衷。

張念作品《過程》 鴨毛 標本 1000X1000X50cm 2008-2015年

您認為策劃本次展覽您最大的困境是什么?

俞可:從現實層面看,這次展覽仍面臨諸多困境。其中如何面對當下的藝術創作、藝術家,展覽所提供的交流環節究竟能在多大程度上引起觀眾的注意力?展覽所考量的文化主題能在多大程度上被社會所接受?今天構成文化的深層沖突又是什么?85時期的藝術實踐具有沖擊力的視覺符號中所帶有的文化編碼對當代社會文化的建構是否仍具有推動因素?當代藝術建立的我們關于一個民族特定時期的記憶是否還在持續發酵?而在這樣一個完全不同于過去的社會景觀中,尤其是消費文化越來越作用于我們的日常生活時,它所形成的暗示性使得大眾對于圖像符號的記憶是否仍等同于藝術家的記憶?如果說展覽所引申出的歷史觀照,有意地選擇了“記憶”這個關鍵詞,特別是在中國當代藝術經歷了上個世紀80年代至今所形成的超出人們預期的藝術現場,接下來的工作就是展覽將如何構筑與人們文化需求相適應的方式。今天,當代藝術也因科技革命、數字技術進入到一種更為廣泛的體驗,視覺符號的有效性正逐步被消解。所以,我們只能在相應的環節中通過架上作品的過程性書寫、裝置作品的現場調度、觀眾主體的心理模式探索刻意地讓作品與觀眾相遇,建立起新的體驗關系,為更為綜合及民主化的藝術形態提供經驗。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號