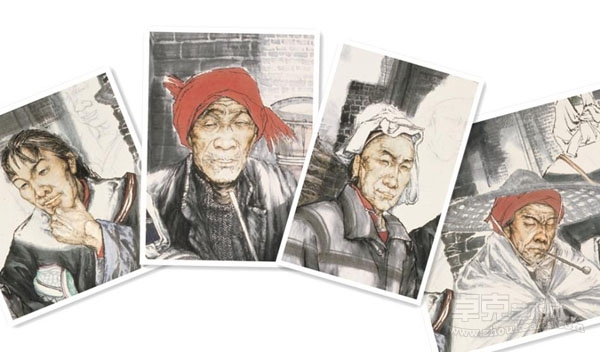

畫家郭有河作品《瑤族眾生像》 520cm×210cm

我想任何一位外出闖蕩的瑤族人,看了這幅作品,腦海中大概都會瞬間回想起自己的故土吧——那青石黑瓦的千年瑤寨,瑤寨里紅巾纏頭的樸實村民, 村民們臉上黝黑憨然的褶皺,都仿佛和記憶中的一模一樣——那是一道道山梁丈量過的生活,是一代代勤勞的人們用歲月開墾出的故事。

2010年12月,畫家郭有河走進了這個故事。穿越連綿百里的高山峻嶺,在廣東省西北部的連南瑤族自治縣,他在大山里、在村寨前,在田間、在檐下,在瑤族人生活的每一個場景中,架起了畫布,一筆一筆描繪這里的風土與人情,捕捉擦身而過的每個人的身份與神態,門口抽煙談天的老大爺、帶著孫子去趕集的老奶奶、洗衣的婦人、披著塑料布遮雨的行人……他與每個人攀談著,試圖探尋他們眼眸中最深處的情感,再用手中的畫筆虔誠地記錄下來。

寫生中的郭有河

正在山梁上耕作的瑤族老人

2011年4月,一次次走訪與觀察、一遍遍構思與推翻之后,作品《瑤族眾生像》誕生了。畫面中的瑤族眾生仍然保留著他們特有的生活與風俗,簡單淳樸的民風仿若撲面而來。

“這幅作品意在表現瑤寨中留守的老人、婦女和孩子,色彩上青、灰為主調,戴著頭巾的老人、穿著運動鞋的孩子、民族服飾與現代裝束混搭的年輕人匯集在畫面中,仿佛帶我們走進了廣東連南瑤族地區。這個在現代文明沖擊之下的瑤寨和《瑤族舞曲》中熱情歌舞的瑤寨迥然不同,卻都一樣真實,無論是抽著旱煙的老翁還是正在浣衣的婦女,都能看到瑤族人民淳樸的一面。”《文化月刊》曾如此評價這幅作品。

畫中的每一個人物都有自己獨特的表情

《瑤族眾生像》是一幅群像作品,畫中的每一個人物都有自己的身份,各有各的獨特裝扮與表情,讓人忍不住對每一個局部細細觀摩,而后又自然地過渡到另一個局部——他們仿佛各忙其事卻又和諧地處于同一個畫面之中,絲毫沒有突兀、錯亂之感。顯然他們不是同一時間、同一地點存在的人物,而是畫家郭有河藝術再創作的結果。

注重作品的再創作,這是郭有河有別于許多畫家的一個重要特點。“寫生就是畫家日常的積累。而再創作的過程,就是把這些平常加入畫作中的理念逐漸完善、再完善。”一次創作更多是直觀視覺感,二次創作則是想象中的多種感官的共同調動,是高于一次創作的更深層次、更加神秘的藝術構建。萊辛在其1766年所著的《拉奧孔》中曾提到:“讓觀眾不是看到而是想象到頂點。”這便是藝術家能夠帶給觀者的最大的權利——不是藝術家自己定格一個頂點,而是為觀者創造一個觀賞高潮的平臺,不劃定界限,而是讓他們盡情想象看不到的地方。

一次又一次的積累,以及反復的梳理、組合,使郭有河對原有的素材有了更為深刻的理解和更為精妙的構思,于是才有了《瑤族眾生像》穿越了時間和空間卻又絲絲入扣的呈現與想象。雖然它們只是靜止的、片刻的一瞬間,但帶給觀者的卻并非只是視覺的沖擊力,而是摻雜了視覺、聽覺、嗅覺、知覺的一種過程的流動感,給了觀者豐富的想象空間去思索與回味。

《瑤族眾生像》體現了郭有河超凡的寫實功底,同時也是他深入體驗瑤族民眾生活,并且結合自己多年人生體驗的結果,這才有了如此細膩與生動的瑤族眾生像。值得一提的是,《瞭望周刊》副總編楊桃源發現了郭有河的一個創作“秘密”:“……在其創作的人物群像中,總是在眾多表情各異、各自忙活的人群中‘刻意’安排一位目光柔和、舉止淡定之人。如《瑤族眾生像》中間那位老者、《納西古樂》中那位中年男子。從其身上,能發現作者自身的影子,能感受到一種無論世間如何紛繁,我自泰然處之、超然物外的精神境界。 ”或為笑談,畫中人物的氣質無疑能夠反映出創作者的心理特征,至于到底是不是畫家本人的化身,大概只有他自己知道啦。

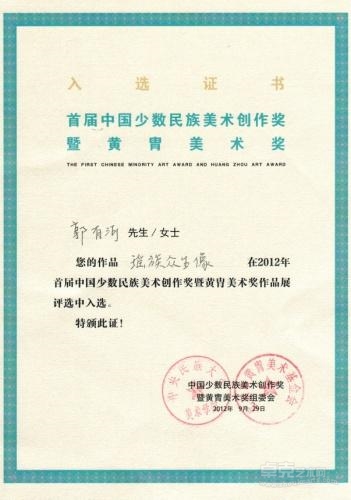

《瑤族眾生像》創作后不久,就在廣州市珠江新城舉辦的“郭有河作品展”中作為代表作品亮相,受到現場嘉賓的一致好評。2012年9月,《瑤族眾生像》更是在首屆中國少數民族美術創作獎暨黃胄美術獎作品展評選中入選。

“郭有河作品展”上,與會嘉賓紛紛拍照留影

2012年9月作品《瑤族眾生像》在首屆中國少數民族美術創作獎暨黃胄美術獎作品展評選中入選。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號