廖新藝術簡介

廖新,湖南益陽人,自幼隨父母由湖南到安徽大別山參加三線建設。現為中國美術家協會會員、國家一級美術師、安徽省中國畫學會副主席、秘書長、安徽省美學學會副秘書長、合肥市祁廬書畫院名譽院長、安徽省行業教育指導委員會專家、安徽美術家協會理事 。現任合肥市書畫院院長。1986年在安徽合肥舉辦畫展,作品多次參加國內外各種展事并獲獎,省、市電視臺和各類專業報刊雜志對其均有專題介紹,論文也多次在全國各類學術雜志刊物上發表,國內外專業機構對其作品均有收藏,國外有畫廊與其簽約銷售。2010年隨安徽美術家代表團訪問俄羅斯,2012年“中國畫畫世界”代表團訪問歐洲,3013年“中國畫畫世界”代表團訪問尼泊爾。2013年在廣東東莞舉辦畫展。2014年安徽藝術家代表團訪問臺灣,出版有《廖新畫集》、《廖新山水畫系列》、明信片、掛歷等。

悟禪生境 以學養畫

——廖新山水畫藝術解讀

陳祥明

廖新的山水畫給人的總體印象:峰嵐疊嶂,深谷川流,云水交織,洋溢著陽剛壯美之風;山石生樹,林泉潺潺,村居幽悠,彌漫著陰柔靈秀之韻。北方山水的磅礴雄渾和南方山水的華滋深邃,在此有機交融,渾然并呈。仔細觀賞品味,他的山水在筆線墨痕構成之中,蘊涵著自然靈性靈氣,造化奇趣野趣;也包孕著畫家的情思與寄托,給人以“境生象外”的審美感受。

“師古人兼師造化”(黃賓虹語)是新安畫派的優秀傳統,也是中國畫傳承與創新的滄桑正道。廖新正是在這一傳統正道上,長期探索,勤耕不輟,成果豐碩,卓有建樹。

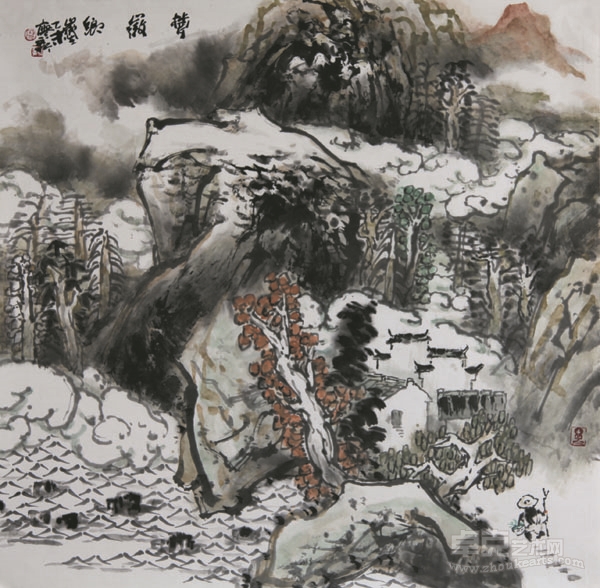

《夢故鄉》 136cm X 68cm 2015

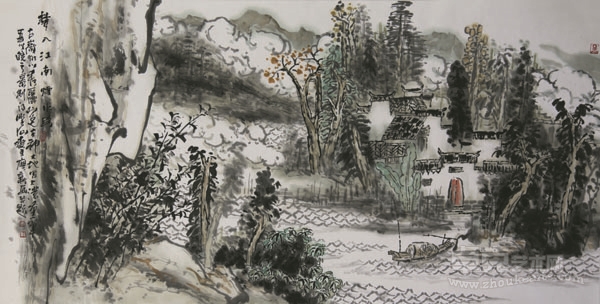

《夢入江南煙水路》136cm X 68cm 2015

廖新師法古人是虔誠的,也是智慧的。清代石濤倡導“師古人之心”而非純粹“師古人之跡”。這是“師古不泥”智慧的表達。我們從廖新的畫中,可以隱約見出石濤筆墨與情性之奔放,漸江意境與禪心之冷靜,梅清野老的絕塵超逸之天趣,賓虹學人的渾厚華滋之理趣,如此等等。然而,從山水的布局構圖到筆墨語言,再到情趣意境,“似古人又不似古人”,有自家追求和個性面貌。尤其是他近些年作品,風格漸變,個性彰顯,亦古亦今,自成境界,如《春藏亂花鳥聲中》《鴻蒙道生》(2010)、《悟境禪生》《清幽境生》(2011)、《春境幽》《潤春》(2012)、《霜秋情》《天地同生》(2013)、《朝露》《幽夢》(2014)等。

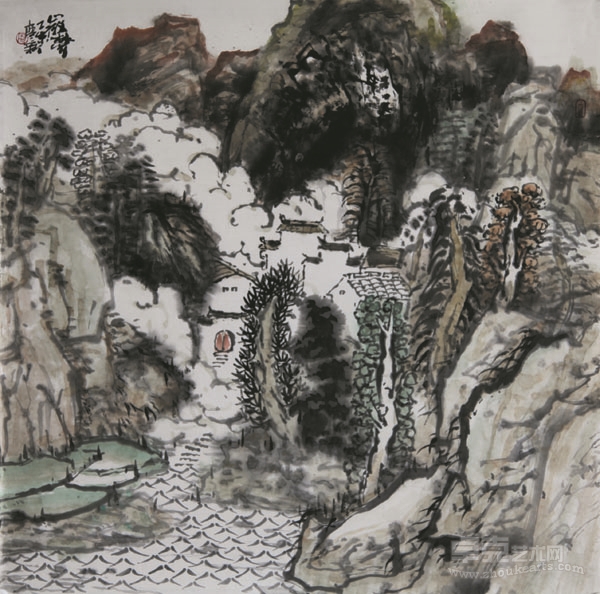

《故里幽韻》 68cm X 68cm 2015

《徽夢》 68cm X 68cm 2015

廖新師法自然是勤勉的,也是睿智的。唐代張璪主張“外師造化、中得心源”。這是“師法自然”睿智的啟示。廖新年少時生活在皖西,曾長期受大別山的大山大水滋養;成為畫家居肥以后又常去皖南采風,受黃山、白岳、新安的奇山秀水滋潤。他常在這兩地寫生,生活積淀豐盈。我們從廖新的諸多“寫生”作品可以看到:它不是“對景寫生”的直觀再現,也不僅是“目識心記”的形象呈現,而是“化景物為情思,無畫處皆成妙境”的抒寫表達。譬如,他近年來的《皖南寫生》系列作品,狀寫山水,不似之似;質樸自然,不事雕琢;筆墨鮮活,氣韻生動。他筆下那山林、那云水、那村居,有幾分原始、幾分野逸,似乎還有絲絲縷縷鄉愁與惆悵,連同難以割舍之夢如《徽夢》《幽夢》《夢歸》《夢入江南煙雨路》。

《夢徽》 68cm X 68cm 2015

《山雨》 34cm X 34cm 2015

廖新沉潛山水和表現山水,是獨特而非人云亦云的。他將“師造化”與“得心源”有機統一,從眼中丘壑到胸中丘壑再到筆下丘壑,強調一個“悟”字,提出“悟禪生境”。他悟得:清幽、靜幽、靜虛、凈極、遠深、空靈、幽夢、夢入煙雨等等,通禪境,生藝境。體悟于心,意在筆先,訴諸筆墨,成形在畫,先后創作了《禪境》《凈禪法釋》《靜幽釋禪》《靜禪皖水幽》《鴻蒙道生》《悟境禪生》《清幽境生》《禪境幽生》《頓空法界》《禪境幽》《禪境遠深》等。宗白華先生說:禪境道境通藝境。徐復觀先生認為:佛道精神是中國藝術精神,對中國山水畫藝術影響至深至遠。因此,廖新畫山水“悟禪生境”,無疑是藝術的自覺與自律,也是創作的一種路徑、一種境界。

《童趣》 68cm X 68cm 2015

《戲春》 68cm X 68cm 2015

廖新非常重視修煉筆墨,修養學問,以技進道。陸儼少先生曾說,筆墨精神是中國畫藝術精神的具體展現。對于中國畫藝術來說,筆墨不僅僅是筆墨,它還包含畫家對自然造化的體悟與認知,對描繪對象的理解與詮釋,以及畫家的人品、學養、才智、個性、情趣等等。因此,歷來中國畫大師都重視修煉筆墨技藝,致力于筆墨精進,同時強調修養人品學問,以提升畫藝境界。漸江、石濤、黃賓虹、張大千、潘天壽都自稱“學人”,黃賓虹贊古人勤讀書以增逸氣,張大千望今人多讀書以除俗氣,潘天壽主張畫家“詩書畫印四全”以學養畫。對上述中國畫藝術傳統,廖新清醒認同,自覺踐行,致力于“筆墨精進”“以學養畫”“以技進道”。這不僅因為他勤作畫之余,勤讀書、勤作文,有諸多學術論文問世;也不僅因為他作為學者(藝術學博士、教授),以理性的眼光審視國畫傳統,對國畫的藝術精神、藝術價值、審美特征進行了再探究、再揭示、再詮釋。關鍵還在于:他將“學”變為“悟”,在創作中“悟禪生境”、“悟道生境”;將“見識”化為“智慧”,“走進生活”又“拉開距離”,對生活既“睜開眼睛細細觀察”又“閉上眼睛后退一步”而“放飛想象空間”;將“筆墨語言”變為“有意味的形式”和“情感的媒介”,謹防“過度精細”成為“情感的障礙”;尤其努力將“禪意”之清凈、虛靜、深遠、玄幽,與“情意”之率真淳厚、灑脫超逸,與“筆意”之酣暢淋漓、不滯于物,在作品“意象”中相互調和,交相輝映,相得益彰。廖新的一些山水作品追求禪道意味,具有古風遺韻,但也不乏時代情趣,博人喜愛,耐得品味。這是當代“學人”的“以學養畫”的鮮明體現。

《鄉情》 68cm X 68cm 2015

《幽情》 34cm X 34cm 2015

當然,廖新還有很長的征程需要跋涉,還有更高的境界需要開拓。我們有理由相信,他未來一定會創作出更多精品杰作,開拓出新一代學人畫的新境界。我們熱切地期待著!

(陳祥明,中國文藝評論家協會會員,安徽省美學學會會長,安徽省美術理論研究會常務副會長,教授、國家有突出貢獻專家)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號