在20 世紀的中國畫體系中,人物畫一直秉承著“成教化,助人倫”的社會功能,成為服務于政治和社會生活的重要載體。但隨著政治元素的逐漸淡化,人物畫也和山水、花鳥一樣更多地回歸本體,成為藝術家們修身養性、釋放個性情感的藝術表現形式。很顯然,在太康的人物畫中,我們看到了這種藝術本體的返璞歸真。

太康是一個率性而直爽之人。畫如其人,在其人物畫中,我們可以深悟其個性所在。

太康,原名康永杰,別號,獨游杖者,臥游山人,梅道人,法名:印覺,滿族正黃旗;堂號:抱琴軒,雙一堂,

首都師范大學書法碩士,先后畢業于中央美術學院及中國美術學院花鳥高研班,現為華夏藝術交流協會會長,文化部東方文化藝術院研究員,一級美術師,中國書法家協會會員,中國殘聯書法家協會副主席。

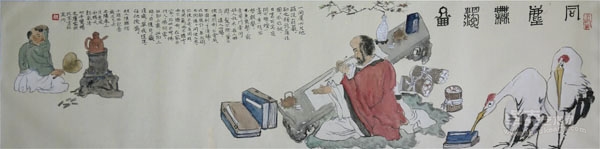

他的人物畫,沒有任何雕鑿之痕,完全是一種隨心所欲、不拘形跡的藝術狀態。他長于畫羅漢、鐘馗以及高士。人物形態變型夸張,不求法規而自成一格。雖然他也取法金農、吳昌碩、王震、齊白石等,從前賢的筆法、造型、意境中博采眾長,但最后落在紙上的“我手寫我畫”卻是典型的自家風貌。他的人物,線條隨意,揮灑自如,行云流水,無拘無束,在不似之似中自成天然逸趣。無論是端莊的高士、嬉戲的鐘馗、莊嚴的羅漢,還是解衣磅礴的高士,均不乏真我之趣。

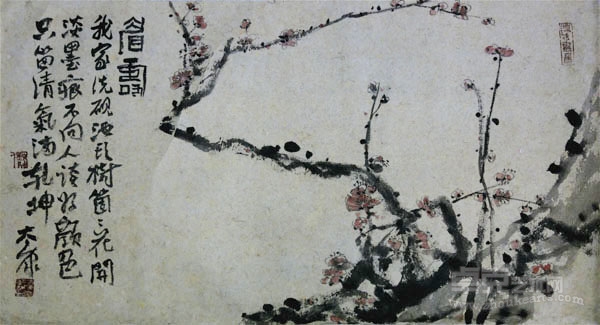

中國畫在元明以后,水墨大行。又將詩、書、畫、印融為一體,追求一種高逸空靈的格調,立意新奇、氣勢豪放、神態生動、落落大方。太康的畫,就是循著這條道一路走來的。

花鳥、山水、人物、書法、篆刻的全方位磨礪。令太康幾乎于一切用筆用墨之法,皆可信然拈來,得心應手。太康擅用濃淡墨,濃可極干焦,淡可如水痕,一筆下去,墨分五色,但嚴格說這也只是尋常工夫;難得的是,太康是八墨并用:焦、濃、淡、破、漬、宿、泛、潑“八墨”雜糅,紙上游走龍蛇,又因繪畫材料而變,裂如漬墨,則唯有絹、熟宣、皮紙、都安竹紙之類才得意出趣。故觀太康畫,目不暇給:內容乃至造型、圖法、線法、墨法、紙材、水法,皆全不拘一格,因時而變、因物而變,因心而變,此則如十六羅漢,到十八羅漢,再到五百羅漢之越來越不可限制也。

有趣的是,太康的人物畫往往輔之以梅、蘭、竹、菊等四君子作為背景,將人物置于一種中國式傳統的文人氛圍中,體現出作者的意趣。正是因為這種獨出機杼的藝術技巧與雅俗共賞的格調,使其畫受到藏家的喜愛與追捧。

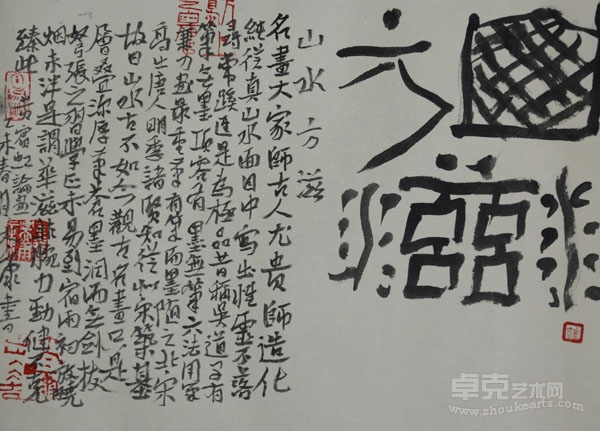

篆刻冠以“大寫意”之名是太康的首倡。太康的篆刻取法高古、大氣奔放、古樸老辣,以其重寫意、大氣磅礴、自然、率真、質樸與自己的書法風格高度統一的篆刻印風,成為當代中青年書法篆刻家群體之中的實力派人物。

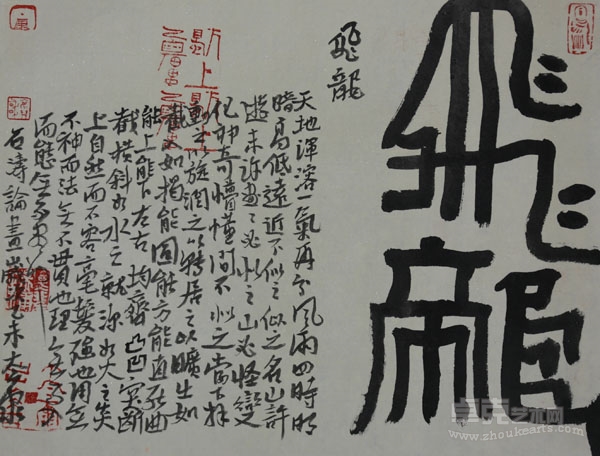

真正的篆刻藝術是心與刀的感悟觸動碰撞,太康之印一如其人,法度之外,求其趣,亦求其勢,其所選取的印文多與其藝術觀點合拍,更成就了以后印章的渾然而天成,自然生趣。

太康的篆刻藝術和書法作品可以并駕齊驅,我們在他的幾十方代表印和上百幅行書、隸書、篆書作品中可以看出其不拘章法、順其自然、熟后于悟性之中的大氣老辣之作。

太康的書法篆刻藝術創作之路是建立在扎實根基上的,被廣為承認的藝術存在。將篆刻冠以“大寫意”之名是太康先生的首倡,在全國印壇得到廣泛同道的認可。

中國國家博物館研究員朱萬章稱,“太康氏作品深受齊白石、吳昌碩等大家影響,具有濃厚的金石味道,或大氣隨性或筆墨拙趣,書畫印等傳統藝術一脈相承,相得益彰。”

據此可看出,正是因為多方面的藝術才能,太康的藝術道路將會走得更高、更遠。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號