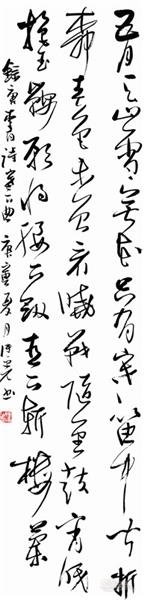

郭傳虎

而立之年,生于應縣,木塔之鄉,英才輩出,陰差陽錯,供職媒體,糊口之余,爬爬格子,興趣所至 畫畫道道,現為中國書法家協會會員,山西省書法家協會會員,山西青年書法家協會理事。

瀟灑自如 儒雅有嘉——記山西青年書法家郭傳虎

古語有云:仁者樂山,智者樂水。自古中國文人都喜歡以他們自身的文化素養去感悟山水,在山水的蘊藉風流中,得出人生思辨的智慧。仁者在閱盡人生悲喜聲色之后闡述了他們自己的思想,有如“山不在高,有仙則名;水不在深,有龍則靈”這樣富有禪理的詩句。智者有如晉王右軍宦游會稽山陰,飲酒賦詩,乘興而書,記序盛會,其書法行云流水,絕代所無,終成天下第一行書《蘭亭序》。無論是詩詞歌賦還是筆墨印跡,古人所傳達出來的是他們獨特思想之信息、品格之信息、文化之信息、精神之信息。古人的思想以及傳統的文化是需要后來文化人傳承的,而要傳承古人之思想就必須先師法古人。然師古人確實由師其跡而始,但停留于仿其跡之表,還是由其跡而漸入古人之心卻大有不同了。最能說明這一點的就是書法藝術,師古人之跡而未得古人之心者未能稱之為真正之書家,山西有一青年書家深得古人之心者,名曰郭傳虎。

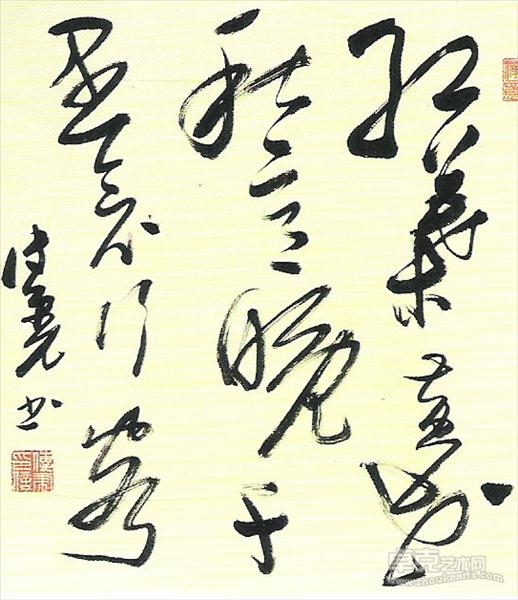

傳虎君,而立之年,生于古塔應州,少小自學書法,初學唐顏魯公,后研習“神筆王鐸”,擅草書。古人言:“書為心畫”,一件書法作品的誕生,無疑是作者情感、志趣、意愿的表露,或多或少、或顯或隱。而任何一件優秀的書法作品,之所以有強烈的藝術感染力,是因為它借助線條的揮舞,反映了作者獨特的精神氣格和豐富的內心世界。傳虎君有著與別人不一般的志趣和愛好。他非常熱衷于中國傳統文化,平素愛書如命,博覽群書。傳虎君的長處就在于他善于思索,在混沌迷離中不失理性,因則能在萬卷書中廣采眾長,厚積薄發,故而他提筆為文,落筆生靈。正如他常說的一句話:文能換骨,筆可舒心!

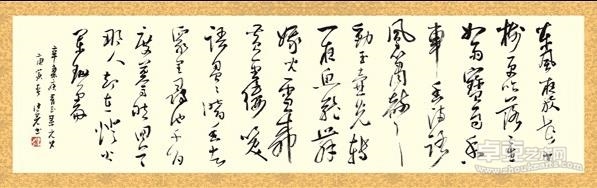

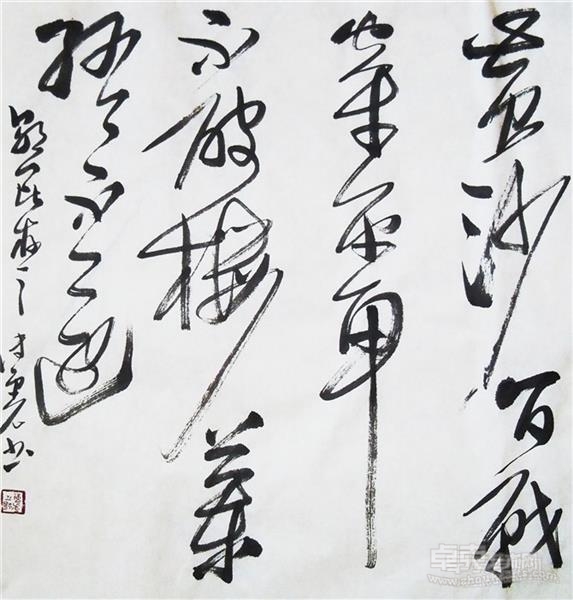

他在不斷探索自己創作風格過程中感到,一個書家的風格應當是在繼承傳統文化的基礎上,注重與時代氣息相融合,并能廣泛吸取民間文化的滋養。在這個追慕浮名實利的年代里,他一直在追求著一種灑脫的精神境界,觀傳虎君之書法,雖狂而不野,氣勢雄宏,精氣十足,瀟灑練達,直有君子之風,令人感喟。宋蘇軾《論書》說:“書必有神、氣、骨、肉、血,五者闕一,不成為書也。”其中,骨、肉、血是書法形體美所必備的條件,而神與則是書法作品精神美的表現形式。傳虎君之書法,因襲傳統,章法自然,深得神筆王覺斯之氣勢,而又不失古樸率真之旨。

書品即人品。傳虎君學古而不泥古,重法度卻不失氣韻。觀其書可知其人有深厚的文化素養,并有極高的悟性,他不學佛道,然筆墨間卻透漏著一股禪味。舉止儒雅、平淡樸拙是他給人的第一印象,他其實也是一個豪氣書生,欣然會酒,他總是揮毫潑墨,酣暢挺拔,痛快淋漓,這是他的天性。

在繁忙的公務之余,他抓緊工作間隙和業余時間,或閉門于居室熟讀典籍,或臨貼,或讀貼,流連于筆情墨韻之中,幾乎進入了廢寢忘食的境地。他耽情一帖,盡力使筆法章法透入肝膈,每臨一字,從形到意無不認真揣摩。日久漸積,偶有揮之,所習諸家之形質,性情奔然于腕下,心手相稱,游刃自若,興奮異常,可見他豁達灑脫之意。

傳虎君是書家,卻從不以書家自居,也極少參與書法界內派系資質之爭,所謂心正才能書正。他常說學書先學做人,不能為名利所誘。古代王右軍染墨于池水,顏平原泄情于毫端,何曾想追慕功名? 連付梓于書恐都是身后之事,然其書藝卻各有所成,其《蘭亭》稱冠,《祭稿》奪人。他從不隨波逐流,心志既定,遇千折而不回,不為花樣翻新的標榜所迷惑,不為急功近利的鼓噪所動心,寧遭世俗者的謗議,也決不放棄自己的志向,這是十分難能可貴的。

傳虎君也有過逆境和挫折,也有過苦悶和煩惱,生活之清貧、工作之繁瑣。。。。。。但天道酬勤,好事多磨,他信念堅定,心寧神安,一手抓工作,一手致力書藝的耕耘,可見他矢志于書學的誠心。我們也堅信,在歷覽多處發憤之所為后,成功同樣會奉獻給這位灑脫的文化傳承者。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號