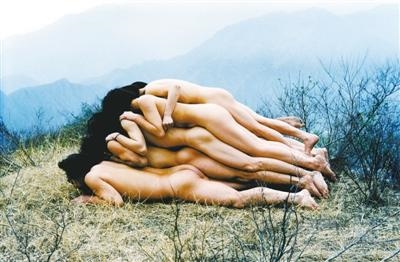

東村藝術家集體創作的《為無名山增高一米》。

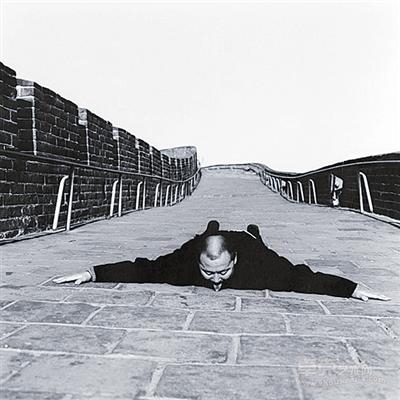

蒼鑫行為藝術代表作《舔》系列。

2014年絹本設色作品《暗意識系列十》。

2014年丙烯繪畫作品《暗意識系列十一》。

張洹2010年香灰畫作品《放虎歸山》。

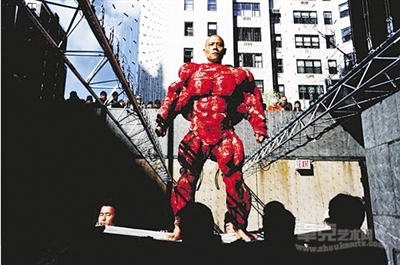

張洹行為藝術作品《我的紐約》。

“正在發生”或許是表演藝術、行為藝術最大的特征。在上世紀90年代有著強勁風頭的行為藝術到了今天或許自身也有著某種演進。近日,“正在發 生:表演藝術在當代社會”展覽在草場地KCAA空當代藝術機構開幕。該展雖采用了“Performance Art”一詞(國內外通常將其翻成行為藝術),但卻希望探索比行為藝術疆界更為寬廣的領域,這也讓我們看到了在當代社會中行為藝術自身的演進和更多的可能 性。而具體到上世紀90年代中國行為藝術家的代表人物,從行為藝術出發到如今的創作面貌已各有不同。新京報記者盤點昔日的行為藝術明星們今日在藝壇發聲的 方式。藝術家的種種嘗試和轉變或許也向藝術界再度提出了這樣的問題:90年代的行為藝術究竟對中國當代藝術發展產生了怎樣的影響?行為藝術相比起其他藝術 形式來說,其特殊價值又是什么?

何謂行為藝術?

迄今為止,行為藝術沒有精確的定義。簡單地說,行為藝術就是藝術家在現場表演的藝術,也有人認為,行為藝術是以藝術家自己的身體為基本材料,在 行為表演過程中,與人、物、環境的交流。所以,行為藝術也被稱為行動藝術、身體藝術、表演藝術等。國外通常用“Performance Art”來指稱“行為藝術”。藝術批評界認為,行為藝術是觀念藝術的一種,所以其含義更寬泛,除了藝術家利用自己的身體作為材料,還包括藝術家組織社會人 群進行活動,也有批評家將行為藝術分為個人行為和社會行為兩類。

現象

昔日做行為,今日愛繪畫

中國當代藝術的發展在上世紀90年代最活躍的是行為藝術。至今“東村”現象都是美術史的重要一筆,且貢獻了幾個行為藝術明星:張洹、馬六明、蒼 鑫等。1994年,張洹《12平方米》、《65公斤》,馬六明《芬·馬六明的午餐》讓東村的行為藝術創作達到了第一波高峰。與此同時,東村藝術家還集體創 作了《為無名山增高一米》等作品,也為中國的行為藝術史留下轟動的一筆。

至今行為藝術仍是不少藝術家選用的藝術表達手法,然而東村現象也早隨著東村的解散成為藝術史中過往的一篇。有趣的是,對于昔日的行為藝術明星, 行為藝術這一表達方式僅僅成為過往。張洹早在2005年放棄行為藝術,而專攻于香灰畫、裝置等。蒼鑫、馬六明等也紛紛舉辦個展,展出在繪畫、裝置、雕塑等 領域的探索。

近日“精神顆粒——蒼鑫個展”在798白盒子藝術館結束了為期一個月的展覽,展出蒼鑫最近三年創作的繪畫、裝置作品約40件。而今年3月,在長征空間展出的“隔離”朱昱個展,也是朱昱從行為藝術轉戰至繪畫領域的展現。

談及各自對行為藝術的放棄,馬六明給出的理由是在2004年完全停下行為藝術表演,將創作重點轉向了繪畫創作,因為《芬·馬六明》系列已經是比 較完美的行為藝術作品。而從現實的角度來說,隨著年齡的增長,自己身材也有變化。而朱昱對記者給出的理由則是,“這些行為對我傷害也很大。所以我用繪畫來 給自己療傷。”

個案1

還未放棄

蒼鑫 “關鍵是要把想法說清楚”

1993年以來,蒼鑫以行為藝術的方式介入到當時前衛藝術掀起的浪潮中。其中《踩臉》、《舔》、《身份互換》等系列作品中,蒼鑫以“身體”作為 媒介,來探索人作為客觀存在的物體,在時代背景變幻中的不同反應及對策。而如今出現在中國藝壇的蒼鑫更多的則以多面手的形象出現。

從2002年開始,在蒼鑫的藝術創作中行為藝術的占比便逐漸減少。不過回憶起自己的創作歷程,蒼鑫認為東村的行為藝術時期還是對自己后期的藝術產生了重要影響。

1993年蒼鑫來到東村開始首次實施行為藝術,包括《病毒》、《踩臉》和《交流》系列、《身份互換》系列等。盡管藝術生涯開始于在東村對行為藝 術的熱忱,但蒼鑫向記者指出,進入新世紀以來,開始處于反思和重新思考的階段,“2000年的時候,我發現行為藝術這種藝術語言在表達上還有些局限,有些 概念和想法是被遮蔽的。為此我找到素描這種創作方式,素描比較樸素,也很直接。”

自2002年至2007年,蒼鑫在素描的世界中進行創作,且均是巨幅素描,“這個階段我在歸納自己的思想歷程和視覺經驗。行為做得越來越少,其 他藝術門類創作的比重越來越大。”而從2008年后,從素描到繪畫、再到雕塑、裝置,幾乎所有的藝術媒材都出現在蒼鑫的創作中。蒼鑫認為這個階段自己創作 的特色便是先做些純方案、理論的內容,然后以各種媒材呈現。近期其“精神顆粒——蒼鑫個展”中,便是蒼鑫自3年前想到的一個藝術方案。當時的他希望用四五 年的時間收集各種標本,做個《萬念歸一》的裝置。到今年為止,他收集了1萬多種標本,也延伸出了潛形態、暗量化、暗意識等幾個系列。

在藝術評論家何桂彥看來,2004年以來蒼鑫的工作方式便出現了新的轉變,從行為轉向裝置、多媒體、繪畫等領域。雖然具有跨媒介的特點,但藝術 家對原始宗教中的泛靈論、樸素而神秘的生命意識的關注仍始終如一。而蒼鑫采用繪畫創作,或許是因為這種創作方式意味著可以實現那些行為藝術中不容易表現的 想法。

對此,蒼鑫向記者指出,之所以會嘗試不同媒材的藝術創作與個人對藝術的態度及看法有關,“整個宇宙生成都是有能量振動。頻率的不同振動,物質便 成為不同形態,選擇什么材料與我的認知有很大關聯。我是個藝術家,不管何種材料、媒介,我想表達的都是一以貫之的。”為此,直到現在蒼鑫也并沒因為其他媒 材的創作而終結行為藝術,“如果行為藝術能將我的想法說清楚,我還是會動用行為藝術。我是很靈活的。媒介無所謂,關鍵是要把想法說清楚,”蒼鑫透露下一步 是當導演,做一部實驗性很強的短片。

而這種對多種藝術媒介的自如創作狀態,蒼鑫認為是曾經的東村歲月為其奠定了基礎,“東村精神很有意思,吃苦耐勞,對藝術保持永遠的激情。年輕是 最好的狀態,無所畏懼地面對很多極限的體驗。這種閱歷對我們非常珍貴,敢作敢為,突破一些界限,秉持批判精神。我現在對各種媒介的嘗試都與東村精神有很大 關聯。”

個案2

徹底告別

張洹 不想再重復自己,獨創香灰畫

2005年對張洹來說是個分界點。2005年之前他是著名的行為藝術家,而2005年之后他則遁入“香灰”,創作香灰畫和牛皮雕塑等,并當起了歌劇導演。作為東村行為藝術家代表的張洹如今所走的藝術之路便是與行為藝術決絕。

1993年,在北京東村,張洹全身赤裸,涂滿蜂蜜和魚的內臟黏液,在暑熱中的鄉間公廁里端坐一個小時,身上爬滿蒼蠅,完成了他最著名的行為藝術 作品《12平方米》。此后,他也曾披一身血紅的牛肉行走在紐約的街頭。在上世紀90年代張洹因自虐式行為藝術創作而聞名。然而2005年一年內在波士頓美 術館、瑞士的國家美術館做了3個行為藝術之后,張洹選擇告別行為藝術。

張洹曾向記者指出,當時告別沒想到真正告別,只是因為不想再重復自己。沒想到一告別就徹底離開了,“我當時還想如果MOMA(紐約現代藝術博物館)請我,我還會再做,但現在看來是不會再做了。”

2005年之后,香灰畫成為張洹的一個藝術標簽。寺廟里的香火,張洹小時候就很熟悉,但注意到香灰,則是從紐約回國之后的事。張洹稱,這與其離 開國內8年,突然回到國內的寺院有關,“那種感覺很親切,讓我重新認識了寺廟。當時我是在上海的靜安寺對香灰這種材料有了重新發現。我看到那么多男男女女 在那兒自言自語,就在想究竟他們被給予了什么力量,讓他們敬香拜佛。我覺得香灰這個材料具有靈魂性。它與油畫、水墨不同,香灰融入了許多人的愿望、祝福。 在那瞬間我感受到香灰的魅力和魔力。我想香灰這個材料應該屬于我。”為此,張洹還為香灰制作的繪畫、雕塑、裝置注冊了專利。

與此同時,選擇告別行為藝術的張洹也采取了工作室的創作方法,在上海占地近50畝的工作室被稱是一個由百余人組成,是全球最大的當代藝術工作室 之一。張洹指出,個人創作是一個人的戰役,團隊創作是各有分工。目前他在團隊創作中的角色,更像是制定方針路線的人,“作品的想法、開始和結束由我來把 控,中間的過程我交給我的團隊制作。”

除了藝術家的老本行外,張洹也出任歌劇導演、舞美設計,他說如此跨界是因為自己喜歡新的嘗試和突破。

大事件

1986年9月

由王度策劃,王度、林一林等10名成員參與的“南方藝術家沙龍”第一回試驗展在廣州中山大學舉行。該展中有表演性的行為藝術作品。

1986年12月至1988年

趙建海、盛奇,鄭玉珂、康木等在北京大學、長城等地舉行多次“觀念21”行為活動。

1989年2月5日至19日

在中國美術館舉辦的“中國現代藝術展”讓大眾首次成批“見識”了行為藝術,其中女藝術家肖魯的作品《對話》、李山的《洗腳》、張念的《孵蛋》、吳山專的《賣蝦》、王德仁的《拋撒避孕套》等一系列行為藝術事件引發爭議。

1993年

以自己身體為創作源泉的行為藝術家馬六明開始在北京實施《芬·馬六明》系列作品。

1994年

張洹的《12平方米》、《65公斤》實施后令其因自虐式行為藝術而出名。

蒼鑫創作了《踩臉》,翻制的1500張石膏面具,被蒼鑫赤裸的身體碾成碎片。

1995年

東村藝術家進行了幾場大規模的共同創作,最著名的是《為無名山增高一米》。

C08-C09版采寫/新京報記者 李健亞

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號