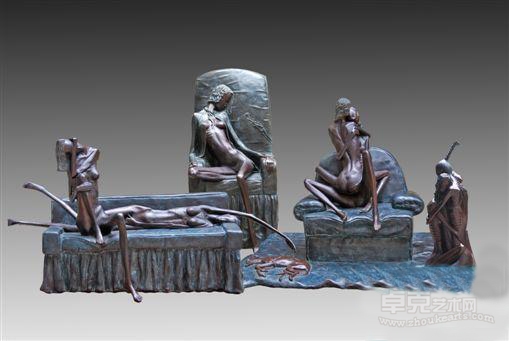

譚旭 青春?jiǎn)⑹句?mdash;—情

簡(jiǎn)介

譚旭

1982年生于沈陽,先后畢業(yè)于沈陽大學(xué)師范學(xué)院美術(shù)系、廣州美術(shù)學(xué)院雕塑系獲學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)為中級(jí)美術(shù)師、中國美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員、中國雕塑學(xué)會(huì)會(huì)員、廣東省美術(shù)家協(xié)會(huì)會(huì)員、廣州市雕塑學(xué)會(huì)理事。

名家點(diǎn)評(píng)

譚旭的作品很關(guān)注當(dāng)下年輕人的感受,并很好地與時(shí)尚相結(jié)合,例如他的《法國油條》系列,他在快速的社會(huì)節(jié)奏所延伸出的消費(fèi)品中尋找素材,把具有西方特色的法國面包紙袋與傳統(tǒng)的中國民間食品油條相結(jié)合,從文化元素上是一種中西結(jié)合。另外,他所采用的雕塑技法非常寫實(shí),并把本來可以隨身帶走的油條、面包袋無限放大,增加了趣味性,他非常敏銳地抓住了這一時(shí)代特征,雕塑技法的運(yùn)用也非常到位,這一點(diǎn)讓我們深感驚訝。

——廣州美院院長(zhǎng) 黎明

2009年畢業(yè)于廣州美院雕塑系的譚旭,非常健談,與眾多不善言辭的藝術(shù)家不同,他尤其善于表達(dá)自己的藝術(shù)觀點(diǎn),這一點(diǎn)也使得他在學(xué)術(shù)探索道路上走得更寬。他不但有不錯(cuò)的油畫功底,在雕塑和景觀藝術(shù)方面也取得不錯(cuò)的成績(jī),更有近十篇學(xué)術(shù)論文發(fā)表在學(xué)術(shù)期刊,他的經(jīng)歷有著“傳奇”的色彩。同齡人經(jīng)常稱他“鬼才譚旭”。

自信來自于“比別人努力一倍”

從沈陽大學(xué)的油畫專業(yè)到廣州美院的雕塑專業(yè),再到廣州美院碩士學(xué)位的景觀設(shè)計(jì),譚旭學(xué)藝的跨度之大讓人難以理解。從平面到立體到公共空間的互動(dòng)設(shè)計(jì),譚旭很清楚自己的每一步的付出與收獲,哪怕預(yù)約收藏周刊記者見面,他也選擇了在午飯時(shí)間茶樓,直言除了能降低訪談的嚴(yán)肅感,更重要的是為了節(jié)省時(shí)間。他的每一個(gè)選擇,似乎總不乏胸有成竹的預(yù)設(shè)感。

2009年,他憑借作品《法國油條》獲得了首屆“許欽松創(chuàng)作獎(jiǎng)”金獎(jiǎng),而更值得注意的是,他的這一作品同年至少獲得了四個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),更入選了“第十一屆全國美展”。而同年的系列作品《有CREAM的油條》也入選全國青年美展并獲得廣東雕塑唯一獎(jiǎng)項(xiàng)。而經(jīng)過探索后《胖油條》更入選去年的“第十二屆全國美展”。

“我在大學(xué)期間便加入了廣東省內(nèi)多個(gè)相關(guān)的美術(shù)協(xié)會(huì),包括廣東省美協(xié)。”現(xiàn)在已經(jīng)是中國美協(xié)會(huì)員的譚旭回憶起來仍然十分自信。他是個(gè)有魄力、自信滿滿的年輕藝術(shù)家,這樣的自信一方面來源于性格,另一方面,他歸功于自己“比別人努力一倍”的學(xué)習(xí)態(tài)度。

“我可能不像其他年輕人,喜歡打球,喜歡玩游戲,我基本都會(huì)把空余的時(shí)間用來看書,藝術(shù)品的高度不在于技術(shù),而是背后的文化積淀,更直接的就是哲學(xué)思想。所以我通常會(huì)看一些哲學(xué)類的書。”譚旭的書單里,馮友蘭的《中國哲學(xué)史》、島子的《后現(xiàn)代主義藝術(shù)系譜》及貢布里希的《藝術(shù)概論》是他經(jīng)常翻的書。

不太喜歡別人將他定位為雕塑家或油畫家

譚旭有強(qiáng)烈的探索欲望,油畫畢業(yè)后便深諳平面創(chuàng)作難以滿足自己的藝術(shù)觀念,便大膽嘗試跨界并重新讀一次雕塑專業(yè)的本科,有人會(huì)覺得他在走“回頭路”,但他的五年雕塑學(xué)習(xí)生涯并沒有像普通本科同學(xué)一樣平淡而過,而是一如既往地保持了善于探索的精神,為了更好地探索媒材之間的表達(dá),他嘗試研究版畫,并把絲網(wǎng)版畫的技法融入到雕塑創(chuàng)作中,本科期間,作品《采薇》不但入選“轉(zhuǎn)型·建構(gòu)——2008首屆廣東省雕塑大展”,版畫作品《美麗新世界三聯(lián)畫之一》更獲得了廣東省第四屆版畫作品展銅獎(jiǎng)。

“我不太喜歡別人把我定位為雕塑家或者油畫家,我想國外的藝術(shù)家從來都是全面發(fā)展,被人認(rèn)為我跨界,但我覺得藝術(shù)家本來就應(yīng)該這樣。”去年獲得景觀設(shè)計(jì)碩士學(xué)位的他,再次作出了大膽嘗試,幾個(gè)專業(yè)的跨度著實(shí)讓人嘆服。“我目前正嘗試把綜合材料的雕塑融入到公共空間里”。

譚旭坦言,日后的探索方向主要是把具有藝術(shù)探索意味的作品融進(jìn)公共空間里,讓大眾能夠真切地感受到前沿藝術(shù)的魅力。

論文發(fā)表

2013年 《從民間面塑看東方精神》發(fā)表于《美術(shù)學(xué)刊》

2014年《從東莞潢涌村十八名人像看雕塑對(duì)地域文化價(jià)值的塑造》發(fā)表于《美術(shù)學(xué)刊》

2014年 《雕塑創(chuàng)作中肌理的運(yùn)用》發(fā)表于《美術(shù)學(xué)刊》

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)