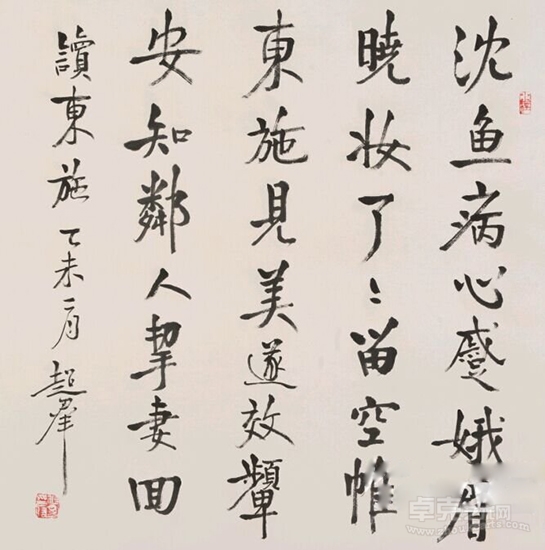

沉魚病心蹙娥眉,曉妝了了留空帷,

東施見美遂效顰,安知鄰人絜妻回。

——超群讀史詩書系列之東施效顰

【書者心札】這一期不甚好講。“東施效顰”的故事,大家都知道,也很簡單。筆者第一次見到“東施效顰”這個詞,還是在讀《紅樓夢》的時候,在第三十回。說的是賈寶玉有一次在薔薇花架下面,聽到哽噎之聲,便俏俏的隔著籬笆洞兒一看,看見一個女孩子蹲在花下,手里拿著根綰頭的簪子在地下摳土,在悄悄的流淚。寶玉心中想道:“難道這也是個癡丫頭,又像顰兒來葬花不成?”所以自言自語的感嘆:“若真也葬花,可謂‘東施效顰’,不但不為新特,且更可厭了。”正想說:“你不用跟林姑娘學了。”話未出口,細看,不認識這個女孩,再留神細看,只見這女孩子眉蹙春山,眼顰秋水,面薄腰纖,裊裊婷婷,大有林黛玉之態。雖然用金簪劃地,并不是掘土埋花,竟是向土上畫字,原來就是個薔薇花的“薔”字。

實際上“東施效顰”這個典故出自莊子的《天運篇》:“故西施病心而矉其里,其里之丑人見而美之,歸亦捧心而矉其里。其里之富人見之,堅閉門而不出;貧人見之,絜妻子而去之走。這是一個寓言:西施,中國古代四大美女之沉魚,西施的原名叫夷光。春秋時期的越國諸暨有個苧蘿村,夷光住在西村,所以叫西施。因為其美又稱西子。父親賣柴,母親浣紗。西施也常常到溪邊浣紗。她天生麗質,婀娜迷人,浣紗時魚見其美而忘記了游水,漸沉于水底,故譽其有“沉魚”之美。唐人李白詩云:“西施越溪女,明艷光云海……未入吳王宮殿時,浣紗古石今猶在。”

沉魚之說,可能不僅僅是這樣。筆者也“搜刮”了其他故事。東漢時期,《吳越春秋》記載:越浮西施于江,令隨鴟夷以終。”鴟夷,馬革或牛革做的袋子,可以盛酒,當然大了也可以盛人。越王敗了吳國之后,想殺范蠡,沒理由,就殺了西施,來消磨范蠡的意志。鴟夷,這個詞很有意思。《史記·伍子胥列傳》:“吳王聞之大怒,乃取子胥尸盛以鴟夷革,浮之江中。”夫差把伍子胥裝進“鴟夷”,壓上石頭,投到江里,讓他永遠浮不上來。越王勾踐仿照伍子胥之死,也把西施裝進“鴟夷”,壓上石頭,投之于江。民間盛傳的西施和范蠡相戀的故事。西施到底是鴟夷沉江,還是與范蠡同泛五湖?似乎成了一個謎團。善良又善于自欺的民間選擇了后者。于是“美人計”西施故事的大團圓結局,撫慰了中國民間的好奇心。 但是“越浮西施于江,令隨鴟夷以終”的記載顯然是有所本的。《墨子·親士》篇中第一次提到西施之死:“西施之沈,其美也。”“沈”通“沉”,西施沉江而死,是由于她的美貌。墨子出生并成長于春秋末期,即吳越故事的尾聲階段,又是緊鄰吳越的魯國人,或耳聞或目睹吳越故事的壯烈活劇,當是最權威的見證人。血腥的征伐之下,厚黑的陰謀之中,哪有什么大團圓的意淫烏托邦啊。 再看范蠡自名“鴟夷子皮”,就是皮袋子。一個人好好地姓范名蠡,后來離開齊國到陶的時候又改姓朱,卻偏偏在離開越的時候改名叫皮袋子,這難道不是一件奇怪的事嗎?這件離奇的舉動顯然范蠡和西施相戀的鐵證!這個名字不僅向天下公告了越王勾踐的殘忍手段,公告了范蠡和西施的生死戀情,同時草蛇灰線,傳遞出范蠡和越王勾踐的恩怨糾纏。

扯遠了,再說東施,東施顯然是住在東村所以叫東施。有一天,西施“曉妝了了留空帷”,早上簡單的梳妝出了家門洗衣服。因為患病,心口非常痛,她皺著眉頭,用一只手捂著胸口,走在路上雖然非常難受,但旁人看來今天的西施卻又別有一番風姿。東施見西施人長的美,別人時常效仿西施的衣著,舉止。她就常常暗地里觀察,看看西施到底與別人有什么不同之處。看到西施皺眉撫胸,感到非常美。就跟著學含胸弓背,弄得更加丑陋不堪。唐朝王維有詩云:持謝鄰家子,效顰安可稀。

這個典故說的是內容與形式的關系,諷刺了那些不研究實質內容,單純地效仿表現形式的人。一個人的皮膚、體形、五官等要素,在決定一個人容貌美與不美的時候是主要方面,盡管一個人的服飾、化妝、表情、行動、舉止在表現其形態過程中起到一定的作用,但這種作用是有限的。東施就是不能清楚地認識到自己在容貌上與西施美女的差距,僅僅是一味地在西施的各種動作上去尋找美的因素,并加以效仿,必然找不到真正答案而留做千古笑柄。

說實在的,東施效顰的故事流傳的很廣,莊子也只是說東施效顰后的樣子,并不是說東施很丑。在中國古代四大丑女(嫫母、無鹽、孟光、阮氏)中,東施就排不上號。所以筆者以為,西施和東施在歷史上都是“幸運的”。《墨子》曰:“吳起之裂,其功也;西施之沈,其美也。”自古至今,以女色亡國者,世皆罪于女,惟西子例外,無人將其比之妹喜、妲己、褒姒之流,是西子之幸,或三女之不幸?

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號