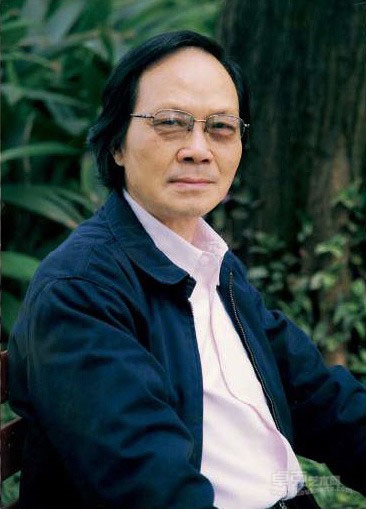

葉家和

當代著名中國畫家,出生于湖北省老河口市,祖籍安徽省合肥市,現定居北京,潛心中國畫創作和研究。20世紀60年代專攻中國人物畫,胸懷對藝術真摯之心,他甘忍寂寞,經歷了豐富的人生歷練,追求著童年的夢想,孜孜以求于不息之中。師從造化,遍行大江南北,深入農村、山區寫生,以大量的速寫記敘自己真誠的感受,鄉情、鄉音、牧童和牛,他更是情有獨鐘。

在藝術活動和交流之中,先后相識亞明、范曾先生,結成良師益友,受益匪淺。在京時期多次受到黃胄先生親自教誨和傳授:“你的畫很生動,看來你是從生活中得來的營養……”并明確啟示家和,今后以表現田園情懷的牧童和牛為主題創作的目標。家和先生其作品以中國文化為根基映現人與自然的融合和諧畫面,洋溢著質樸的鄉土氣息,自然清新,表現明凈、挺秀、樸茂、靜穆的風格,用筆激情飛揚、神氣貫通,形成了自己的鮮明的面貌。

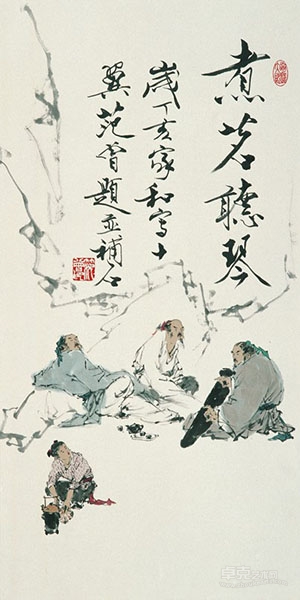

家和繪畫的另一個題材,便是他的歷史人物畫。他注意借助形以外的意蘊去傳達其內在的生命力,以表達畫家的感悟靈性。施墨用水尤為注重鋪展舒放,下筆縱達,沉厚飽滿。

早在70年代,其中國畫作品《周總理和老農民》入選全國美展,并被《人民日報》、《文匯報》、《解放軍報》轉載報導,極富影響。

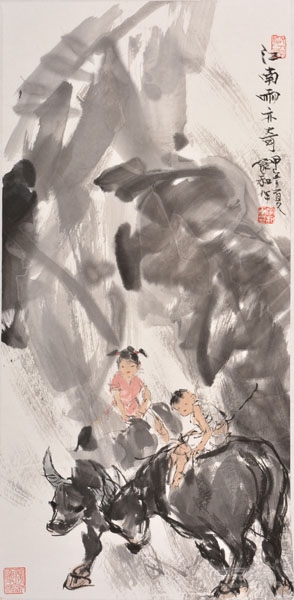

(鄉情悠悠)癸巳年

葉家和畫作多次在海內外展出,1990年香港《文匯報》以整篇刊載介紹了葉家和的傳記和作品。他先后在臺灣“漢光藝術中心”及“合誼藝術中心”舉辦了兩次個人畫展,臺灣《藝術家》雜志及臺灣各家報刊、電臺做了廣泛的報導,并出版了《葉家和水墨畫集》。1993年,家和應德國“歐洲藝術中心”邀請,以訪問學者的身份赴德國科隆、柏林和法國巴黎等地講學、舉辦個人畫展。同年,北京榮寶齋為葉家和先生出版了《葉家和畫集》。2008年,受芬蘭藝術中心團體邀請,赴北歐芬蘭、丹麥舉辦畫展及文化交流和藝術考察活動,并專題演講“中國傳統繪畫之筆墨”。在那里,充分展現了中國傳統繪畫的魅力,贏得了榮譽和崇敬。其作品被德國、法國、芬蘭、丹麥、新加坡、香港、臺灣等藝術機構和個人收藏。2008年12月由中國文化出版社結集出版《葉家和畫集》。2009年6月由文化部主管“文化月刊雜志社”收編出版“當代畫壇六人之約”畫集,2011年中國文聯出版社出版聚焦中國藝術大師八位藝術大師經典特輯出版發行,顯現其獨特的畫風和實力。2014年10月由北京人民美術出版社編輯出版“大紅袍”《中國近現代名家畫集》葉家和卷已付梓成集,由全國新華書店發行。

丹青一片寄江南

——記著名畫家葉家和

文/邱正平

改革開放數年來,畫界思想解放百花爭艷,當代美術名家輩出,流派紛呈,風貌雜陳,蔚然為中國文化大觀之氣象。對于藝術發展而言,此況令人欣慰,更令人振奮。其中,有一位從安徽這片熱土崛起的丹青高手——葉家和先生,早在70年代上半期葉家和的中國畫作品“周恩來和老農民”就入選當時的全國美展,人民日報、解放日報紛紛轉載報道,極富影響。他窮經皓首,孜孜以求藝術之路,憑借著多年刻苦操練出的純正中國畫藝術語言,他的作品富有個性特色,深湛學養和現代觀會展現他善于觀察生活,體味生活的獨特審美,著力營造筆墨丹青那“鄉土的韻律,如夢的意境”。 最近由北京人民美術出版社編輯出版“大紅袍”《中國近現代名家畫集·葉家和》付梓成集,于十月出版,由全國新華書店發行。名于當今,傳于后世,可謂實至名歸。

E7茗聽琴葉家和[1].范曾合作(丁亥年)138.69

藝術需要畫家對生活的體驗,對藝術語言形式的把握;對生活觸探程度的深淺,對藝術語言質感把握的確切與否,決定其作品品位的高下。家和1942年出生于湖北老河口市,六歲隨母親來到合肥,自幼喜丹青而又聰穎過人,在藝術活動中先后結識亞明、范曾先生并受其影響,接受了純中國畫的理念觀。他植根于鄉土,對放牛娃更是情有獨鐘,其形神容貌,刻印于心。筆從心出,墨由情隨,天趣自成,營造出一幅幅恬淡、清靈的水墨世界。縱觀他筆下的牛畫,底蘊厚,氣味醇,墨滋嫣,水清華,折射出畫家對自然和人生的思考,對藝術的追求。僅以《江南雨亦奇》為例,畫家以大篆漢隸之筆意入畫,以豪放潑辣的水墨技巧結合宣紙的性能,水墨俱下,見筆見墨,并通過控筆的壓力和速度變化,使墨分五色,將牛的形體結構和力度表現的生動有致,呼之欲出,那水氣淋漓的蕉蔭,那如煙似霧的藤蘿,令人陶醉神往……

江南雨亦奇 甲午年

“丹青意造本無法,畫圣胸中常有詩。”家和先生繪畫的另一個題材便是他的寫意歷史人物畫。他注重借助形以外的意蘊去傳達內在的生命,表述畫家對人性的深淺、文化的嬗變的觸探與感悟,進而使其筆下的寫意人物畫升華至天人合一的精神境界,然后將這轉瞬即逝的靈感之光投射于畫幅之上,營造出自己的歡悅、恬靜的藝術品格,形成一個更為鮮明的人文永恒主題。請看他的一幅《古韻自愛松風寒》長卷,下筆恣縱暢達,遒勁老辣,用水施墨鋪展疏放,或沉厚飽滿,或清雋秀逸。乍看縱深橫抹、豪情墨酣,細品詩意盎然、超凡脫俗,別有一番揮之不去的書卷氣。

大樸無華 庚寅年

古人云:“變有膽,不變有識。”改革開放以來,家和先生數度走出國門旅行、寫生、舉辦畫展,采風擷英,眼界大開。他的心胸在擴寬,氣質在漸變,為某種頓悟與妙悟積累著前因,但那質變的契機何在?“民族藝術的發展,不應是將腳塞進別人的靴子里。我們要走出去吸收一切世界藝術的營養,以現代意識來關照本土生活,將本土固有的文化滲入到自己的創作中去。”家和先生在這種成熟的理性思考指導下,堅定地邁開雙腳走進江南水鄉、大別山區。他懷著對山川故土的摯愛之情,尋覓著鮮明的地域文化特色和那深厚的文化底蘊,以其多年在報社工作打下的扎實速寫功力和即興構圖的天賦靈感,把感性認識的視角沖動與理性思考碰撞的火花,用線條色彩和墨點有機而生動地描畫出水墨淋漓、如煙似霧的江南如詩的境界。這一組著意寄情江南的水墨丹青,恣意縱橫中流溢著山野的芳香,天趣飛動,底蘊豐厚,溝壑的情深,凝重雄奇中反映出對生命的感悟,幸福的渴望。

春風化雨 癸巳年

天地以靈氣而生物,畫家以靈氣而成圖。現已客居于北京的葉家和先生潛心作畫、讀書、會友。無論作品還是做人,他都一直保持著低調做人特立獨行的姿態。他的牛,他的牧童,他的山水人物,無不蘊含著濃濃的田園情懷和質樸而清新的鄉土氣息。正如黃胄先生說的:“家和的畫很生動,有生活,看來你是從生活中得來的營養。”藝無涯,葉家和先生深悟到,中國畫的筆墨和宣紙還有著豐富的生命力,等待我們去不斷地發揮和發展。在更高層面的藝術平臺錘煉提升自己的心智和定力,去營造一個完全屬于他自己的繪畫天地,奉獻于社會,奉獻于人民。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號