徐華翔

出生于安徽池州石臺,1982年參加工作,1990年調入貴池文化館,1995年調往江蘇張家港工作至今。先后深造于安徽教育學院藝術系、中國國家畫院山水畫高研班李寶林工作室、清華大學美術學院(為訪問學者)。現為中國美術家協會會員、中國山水畫創作院院委、江蘇省張家港市美術家協會主席、張家港美術館館長。作品多次參加全國中國畫展、提名展、邀請展,多次獲獎,策劃并參與2008、2009、2011、2012“四季水墨——當代優秀藝術家中國畫提名展”等。2012年始居北京四季水墨文化藝術中心潛心從事水墨畫創作。

抽象的意蘊

文/ 尚 輝

(中國美協理事、國家當代藝術研究中心專家委員會委員、《美術》雜志執行主編 )

抽象繪畫是現代視覺文化最典型的審美經驗,中國畫的現代性轉型,在某種意義上,也意味著如何在筆墨體系里增添這種抽象構成性的元素。這種現代性的追求,一方面是將筆墨還原為水墨,以水墨對于筆墨的淡化來轉化抽象藝術精神;另一方面則是在中國畫筆墨語系內適度改變對象的具象性而強化平面構成分析,在具象內隱藏點、線、面所形成的某種節奏關系。在這兩種探索路向中,抽象形式無疑聚合了現代性的審美特征,但這種視覺元素的增加都必然會以怎樣運用水墨或筆墨語言為前提,否則,離開水墨與筆墨語系的這種審美經驗的融入,也就失去了在傳統繪畫領域進行現代性轉換的意義。

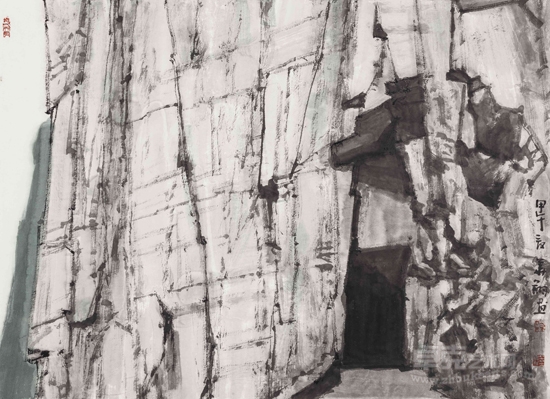

徐華翔 掛壁公路 50×69cm 2014

徐華翔先后師從李寶林和杜大愷兩位先生,作為名師的得意門生,徐華翔的中國畫大多從寫生獲得畫面的構圖與境界。一方面,他在寫生中重新獲得人與自然關系的一種直接感悟,以此作為他表現鄉村與自然的意蘊內涵;另一方面,他的每一次寫生都試圖在面對對象的過程中獲得嶄新的感性經驗,以此發現并重構那些蘊藏在對象之中的平面構成關系。顯然,只有直面對象,他才能在畫面上觸物生發,遷想妙得,在感性經驗的激發中進行內在形式規律的探索。徐華翔偏愛他家鄉山川的描繪,無論粉墻黛瓦、竹籬茅舍,還是小橋流水、鄉村田野,他都力求畫出孩提時代鄉村的記憶以及這種記憶中儲存的故園溫馨。當然,家鄉給予他的并不只是回憶,在中國當下已步入城市化快速軌道、圖像信息過度流泛、后現代文明已損毀自然生態的時代,他描繪的那些恬靜的鄉村或許已成為人們某種精神向往與情感寄予的家園。如此,那畫面上的一根根線條、一層層折面、一簇簇點綴,都無不來自于他內心的感恩與眷戀。

徐華翔 民居 50×69cm 2014

當然,他并不只是描繪那些自然的鄉村,他畫面中的這些家園,常常給人們帶來一種新穎的視覺感受。他的畫面往往壓縮了某一固定的鄉村空間,把空間的深度轉化平面分割,并在其中重新組合線與面的結構。他常常拆解那些過于繁瑣緊密的細節,而以簡約的大開大闔再造畫面的整體構成,他也常常聚合那些過于簡單的空白,憑空捏造出一些富有意味的線面轉折。樹木往往是他打破畫面平靜的一種手段,交錯離亂的枝椏在那些有著音樂般秩序感的房舍、院墻和石橋間形成了某種“破壞”性,但這種“破壞”也恰恰成為他打破畫面“靜”的平衡而向高潮升騰的音階。其實,他的每一幅畫面,都是一次嶄新曲調的譜寫,他既要在那些他熟悉的鄉村里抽出某種點、線、面的抽象形式旋律,也要在這些旋律中安放平緩與緊張的視覺變奏。鄉村是溫馨的,但通過他“現代”審美的眼睛卻給人帶來某種陌生的不確定的奇特體驗。

徐華翔 網 50×69cm 2014

在接觸杜大愷先生以前,華翔一直畫著徽派的文人筆墨。從梅清、石濤到賓虹,他既注重對清玄靜雅線條的研習,也注重對沉著蒼茫點皴的修煉,再加上新金陵畫家面向現實的山水畫觀念,他一直摸索著從傳統走向現實的山水畫創作,只是苦于找不到突破口、尋不到自家面目。但長久浸潤傳統筆墨,也的確讓他的筆力顯得厚實而沉穩。如果說,杜大愷先生在怎樣觀察生活與表現對象上為他的變革打開了一扇窗口,那么,他在沿著風景的平面結構分析這條路徑上也試圖將傳統山水的筆墨觀照結合在一起。的確,長期的筆墨修煉賦予了他的那些結構性的線條以書法的力度,平面轉折的表達也因皴點的蒼茫而顯得厚重渾樸。精神的寫意與筆墨的寫意在他的畫面上,被顯現出視覺形式上的韻律與節奏。

徐華翔 網 50×69cm 2014

徐華翔 皖南人家 83×61cm 2014

當一百年前來到德國的康定斯基發表《論藝術的精神》這部探討抽象藝術的宣言式著述時,在東方由陳師曾則洋洋灑灑撰寫了《論文人畫之價值》這部張揚中國傳統藝術的大作,這兩部著述幾乎在同一時間探討了東西方兩種繪畫體系的內在精神向度。歷史不會只是一種偶然的巧合,康定斯基對于存在于表象內部抽象形態的分析,引領了歐洲抽象藝術的蓬勃興起與發展,而陳師曾在東方文化遭遇西方文化的沖撞時代對于文人畫價值的探討,則時時提示國人被現代化了的中國藝術絕不應該完全丟棄傳統。抽象也罷,寫意也好,都表明繪畫不再停留于表象的描摹,繪畫的深刻革命都體現在從視覺內部進入精神領空。徐華翔對于鄉村風景的抽象分析,既表現了中國畫自覺接受當代審美經驗的拓展進程,也表明了這種抽象藝術與傳統中國畫寫意精神結合的適應性。顯然,寫意筆墨為那種簡約明快的視覺節奏增添了神秘雋永的意蘊。

2013年8月19日于北京22院街藝術區

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號