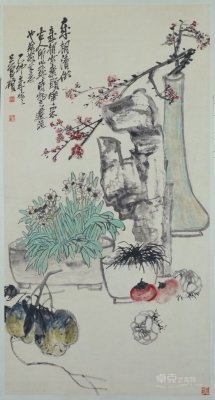

吳昌碩歲朝清供圖軸

作為近現代藝術大師,吳昌碩在海內外有著巨大的影響力,尤其在一衣帶水的日本,更是如此,其中原因何在?結合上海吳昌碩紀念館前不久舉行的“海派東漸——金石書畫十人展”,上海吳昌碩研究會、《東方早報·藝術評論》、昌碩文化中心前不久組織相關學者與參展者在閔行區(qū)新虹街道就此進行了座談。

作為近現代藝術大師,吳昌碩在海內外有著巨大的影響力,尤其在一衣帶水的日本,更是如此,其中原因何在?結合上海吳昌碩紀念館前不久舉辦的“海派東漸——金石書畫十人展”,上海吳昌碩研究會、《東方早報·藝術評論》、昌碩文化中心前不久組織參展者與相關學者在閔行區(qū)新虹街道昌碩文化中心就此進行了座談。

吳超(吳昌碩曾孫、上海吳昌碩研究會法人代表):“文革”以后,逢曾祖父吳昌碩先生整數年,都有一系列紀念活動。到了150周年,吳昌碩研究會在那一年成立了。像去年中國內地、香港以及日本都有很多紀念吳昌碩先生的展覽,香港有“缶墨東游”展覽,而且在日本的京都、靜岡等地也推出了一系列紀念活動,那邊還邀請我們去做了講座,介紹吳昌碩的生涯。日本藝術界把吳昌碩不是看做人,是看做神。我個人認為,昌碩先生之所以有這樣的成就以及到現在依然有這樣的影響,最大的原因即在于“扎根于傳統”。

鄒濤(全日本華人印社社長):日本在藝術界是很“封建”的一個國家,我們可以說已經是很自由了,對老師可以不尊重,甚至有的學生稍微有點名之后都有點不認老師的這種情況與現象也很普遍。但是在日本不行,日本真正做到了一日為師、終身為父,它的師承關系非常重要。所以河井荃廬作為吳昌碩的弟子,他的根就在吳昌碩這個脈里面。日本的書法界,關東地區(qū)重要的書法團體和書法家都是河井荃廬這個流派下來的,追到根就是吳昌碩這個根流派流下來的。

那么吳昌碩在世的時候到底有多少作品流到了日本?日本有一個著名的篆刻家松丸東魚曾經撰文寫過,說他查了日本的公私藏家,當然他個人所查也是有局限性,他查的里面大概吳昌碩的作品有2500件。這些作品基本上他都過目了。另外還有很多都集中在日本的書畫家手里。在日本有一個現象,一些老前輩,如果誰家里面沒有一兩件吳昌碩作品的收藏的話,那是感到很沒面子的,有一兩件作品的收藏也算沒有面子的,少的也有四五件,多的一百多件。最重要的比如梅舒適先生、青山杉雨先生,現在的謙慎書道會理事長高木圣雨先生,他們手里面的收藏,書、畫、印加起來的話差不多都會過百件。

吳越(吳昌碩曾孫、上海吳昌碩紀念館執(zhí)行館長):剛才鄒濤講了吳昌碩先生對日本書畫界的影響,實際上吳昌碩對日本的油畫界影響也很大。我講一個故事,2006年上海市外辦打了一個電話給我,他說日本岡山縣有一個油畫代表團要到上海吳昌碩紀念館來參觀,我說我熱情接待。接待的是誰呢?日本油畫泰斗,就是兒島虎次郎的孫子帶隊的。后來我接待了,我說兒島虎次郎先生跟吳昌碩有什么關系?后來他那個孫子就把他的日記,影印本日記拿出來給我看,他說吳先生,我研究了我們祖父,兒島虎次郎在30多歲到50歲這段時間的日記,他就寫道他是37歲曾經離開自己家鄉(xiāng)到歐洲去學油畫,他的路線排得很細。他在歐洲的旅途當中因為坐船去的,他說一定要在上海上陸,他說我要到中國拜訪吳昌碩先生。

1914年,吳昌碩先70歲,兒島虎次郎到上海經過王一亭先生介紹,拜訪了昌碩先生。昌碩先生對這個日本的小青年非常的鐘愛,也非常重視,就建議他在學油畫的同時漢字也不要忘記,老先生教了他畫中國畫,還教了他篆刻,還建議他到中國哪里去寫生。后來兒島虎次郎先生真的到了嘉興、杭州,到了鄱陽湖,一直到長城游了一圈。游了一圈回來,昌碩先生畫了自己的作品也贈送給年紀輕的他,兒島把在北京的寫生稿、鄱陽湖的寫生稿都給老先生看。

去年在兒島先生的家鄉(xiāng)專門舉辦了一個吳昌碩與兒島虎次郎展,當地美術館里面就登載了吳昌碩對兒島虎次郎先生的關懷。

晉鷗(日本華人書協主席):我們待在日本二十幾年,所以對吳昌碩在日本的藝術影響我們也深受感觸。由于河井仙郎到中國以后,除了拜吳昌碩為師以外,還接觸了一大批中國的藝術家,覺得非常震撼。日本藝術界認為吳昌碩是中國最后的文人,如果沒有吳昌碩在日本這樣的影響的話,王鐸、趙之謙在日本就沒有今天這個地位。

另外,關于吳昌碩作品的出版,吳昌碩在世的時候總共出版了7本吳昌碩書畫作品集,其實5本是日本出版的,第一、二本是吳昌碩在日本出版的,接下來才由西泠印社出版。我最近出版了一本《吳昌碩匾額書法集》,是西泠印社出版的,總共收集了吳昌碩102件匾額書法作品。還有一個特點,吳昌碩橫幅書法作品,一般是80歲以后最多。為什么能夠80歲以后寫的那么多?是日本訂購的,它是20張、20張這么來買的,通過日本的高島屋百貨店、外商部購買。

郭同慶(東京藝術院院長):去年日本群馬縣駐上海辦事處成立一周年,4月10日,原首相福田康夫是群馬縣的,他帶隊訪滬時把群馬縣的知事、議長都帶來了,我也是成員之一。當時也是在上海,我們開始提議舉辦“海派東漸”與日本的交流展覽。所以有今年的東京展和在浦東吳昌碩紀念館的匯報展。關于吳昌碩的日本弟子河井荃廬,我簡單說一兩句:這人是吳昌碩的一個弟子,吳昌碩很喜歡的,吳昌碩先生給他的所有的作品都是以“先生”為尊稱,最次的也是“老友、東友”,所以把他不是當一般的弟子,很認真對待這個人。第二,他去世時死于東京大轟炸,死時他手上拿著一個鉛桶,他是為救火、滅火,他要保護比自己生命更重要的東西——他花了31年去中國收藏的宋元字畫,剛才說到《支那南畫大成》,很多是他的藏品。日本很尊敬中華文化,在日本如何宣揚昌碩先生的精神以及將來怎樣繼續(xù)進行交流,我覺得我們在日華人可以盡力所能及的力量。

王運天(上海博物館原出版部主任):我講幾點,一是沈寐叟和吳昌碩先生關系非常好,我的老師王蘧常先生是沈寐叟的學生,他早年見過昌碩先生,但從來沒有請他畫過畫,這是他后來比較遺憾的。

第二個,我應該補一下鄒濤先生講的,可能對你有好處,咱們講的都是三言兩語的。“文化大革命”抄家,抄家的時候從趙云壑家里抄出什么?可能做夢都沒想到——原來是40張的白紙,上面吳昌碩的印章都蓋好的,所以我們在研究吳昌碩的畫的時候就發(fā)現一個問題,為什么有些畫用筆比較軟,款也比較軟,但印章絕對是真的。后來一抄家了以后,發(fā)現這個問題好像茅塞頓開。再加上有些信件介紹吳昌碩很忙,今天日本友人來了需要梅蘭竹菊,需要什么什么,怎么有這么多時間來畫畫,這是想象的,沒有任何證據。第二個我要補的缺,這個缺就是中國“文化大革命”以后,為什么有源源不斷的吳昌碩作品能夠漂流到東洋?這個也應該值得深思,上海博物館收藏的吳昌碩的作品大概有90件左右,這個“件”和一般概念不一樣,一本冊頁也算一件。

方攸敏(畫家):吳昌碩先生應該是一個心胸非常寬大的藝術家,從他的字里畫間可以看出他的氣勢宏偉、博大精深,沒有一點做作,全部都是自然而來的,這不是一般的畫人能夠達到的這樣一個境界。

丁申陽(閔行區(qū)書協主席):今天來參加這個活動,一方面是受到了吳昌碩研究會的邀請,另外我也代表閔行區(qū)書法家協會,因為研討會所在地昌碩文化中心屬于閔行區(qū)新虹橋街道。現在的書畫篆刻家,都多多少少會從吳昌碩的作品里面吸收一點營養(yǎng)。聽了研討會,我想回去以后還要把他的資料、印刷品重新再整理一下,重新再臨摹學習。

吳申耀(閔行區(qū)政協主席):過去自己因為一門心思是刻印,最先是了解吳昌碩先生的印,后來是他的石鼓文、書法,年輕的時候錢很少,但是很早就看到吳昌碩的石鼓文的拓印本的縮印本,一直學習到現在。昌碩文化中心設在閔行區(qū)新虹街道,從我們閔行區(qū)、從新虹街道來說是兩方面的:一方面我們確實是要弘揚傳統文化,弘揚昌碩先生的藝術;第二是通過把吳昌碩研究協會能夠落地到閔行區(qū),提升閔行區(qū)的文化底蘊、文化品質、文化氛圍。

張偉生(上海書協副主席、吳昌碩研究會常務副會長):本著要繼承弘揚海派書畫藝術的宗旨,從去年到今年我們做了很多準備。除了吳昌碩研究會在閔行得到支持,我們在新虹橋街道開設了一個昌碩文化中心,同時我們的研究會也發(fā)展了很多成員。我們在日本、在中國都相繼做了一些活動,包括之后我們還會有很多計劃。所以我們的想法是,因為昌碩先生是海派書法藝術的一個比較集中的代表,所以我們做這個文化活動,我覺得今后對于弘揚我們的海派藝術是非常有意義的。

對吳昌碩先生的藝術,其實我沒有像日本的這幾位這么有專門的研究,因為過去我們只是對他的書畫、他的印章是很敬佩的,我們是作為繼承和學習的。吳昌碩先生有一句話叫“與古為徒”,多年前以這個作為一個研討會的題目。當時我也有一篇文章參加了這個研討,我當時做了一個研討也不是從考證方面做的,我主要從書法藝術上面來說的。因為我覺得海派的書法藝術,我們看近現代的海派書法藝術,其實主要受兩個人的影響很大,一個就是吳門的藝術,就是吳昌碩先生的吳門這一派對上海海派的藝術,實際上是影響很大的,包括剛才我們說的這些他留下來的很多,吳昌碩先生、王個簃先生、沙孟海先生、沈曾植先生、趙云壑先生等一大批的一個系列下來。

另外還有一個影響很大的就是沈尹默先生,當時我做了他們兩個人的分析,其中就有吳門書風,跟沈尹默沈氏書風的比較。

顧村言(《東方早報·藝術評論》執(zhí)行主編):從去年我們藝術周刊著手推出紀念吳昌碩誕辰170周年專稿,我個人重讀了大量吳昌碩先生的金石書畫,也閱讀了不少資料,試著寫過一些心得文章。前不久到日本拜訪一些名家,觀摩了不少日本藏吳昌碩先生的作品,受益很多。

剛才吳超先生說到吳昌碩先生取得成就的原因關鍵在于扎根于傳統,我覺得怎么理解傳統、怎么扎根傳統確實很重要。像去年的一些吳昌碩大展,除了可見其書畫金石蒼茫渾樸的風格形成之路,更可見出昌碩先生作為承前啟后的一代大師“強其骨”的心路歷程。而這樣的風格形成與從傳統中國到現代中國的轉變的大背景其實是互為表里的。甚至可以說,從1894年吳昌碩參與并見證甲午戰(zhàn)爭的失利到1899年“一月安東令”而絕望仕途對其思想與藝術的形成起著尤為重要的作用。“強其骨”的觀念正在于昏暗社會現實的無奈與骨子里希望強其民族的精神,而日本書畫界對這樣的精神也是十分敬服的。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號