南京經(jīng)典2015春季大拍將隆重推出《中國書畫》、《江山多嬌——新金陵畫派》、《一代草圣——林散之書畫》、《藝術(shù)南京——南京頂級畫家》、《朱新建書畫》、《中國文學(xué)名人信札簽名收藏》、《傳世國酒——國香館藏名酒》等專場。

《書聯(lián)》 80×17cm×2

著錄:《林散之書畫集》P21,上海書畫出版社,1982年12月第一版。

《一代草圣——林散之書畫》專場,延續(xù)經(jīng)典傳統(tǒng),發(fā)揮經(jīng)典特長,是南京經(jīng)典的第15次專場,共有作品48件。此次春拍著重推出了林散老的一系列手卷,為其躲避“書債”,在安徽老家日課所作,多為寧心靜氣之佳作,匯聚一堂,堪稱盛典。

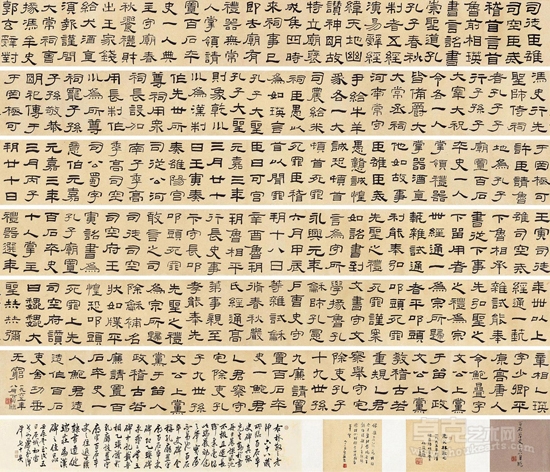

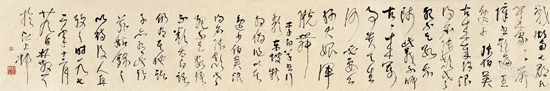

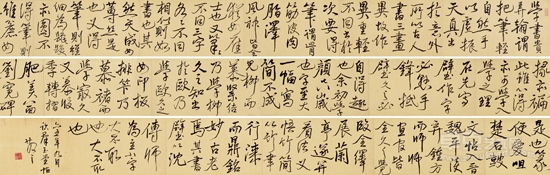

《百石卒史碑》 22×1009cm

備注:林筱之、李秋水、蕭平題跋

南京經(jīng)典拍賣繼續(xù)推出《一代草圣—林散之書畫》專場。林老作品在經(jīng)典拍賣屢創(chuàng)新高,是經(jīng)典拍賣的特色品牌,專場每次的成交率都保持在90%以上, 2010年秋拍的《山水書法四屏》成交價1120萬,作品成交價往往均超過估價數(shù)倍,三年來總成交額2.99億元,成為南方書畫市場拍賣之王,這些都表明市場對“一代草圣”林散之作品的高度認可。

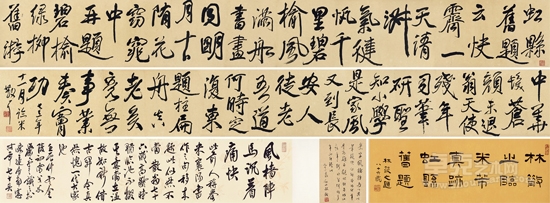

《臨漢碑西狹頌》24×393cm

備注:林筱之、李秋水、蕭平題跋

林散之(1898-1989),名以霖,字散之,號三癡、左耳、江上老人等,以字行,祖籍安徽和縣烏江鎮(zhèn)七棵松村,生于江蘇江浦縣烏江鎮(zhèn)江家坂村(今屬南京市浦口區(qū))。中國近代書法家、畫家。林散之幼年即開始作畫,1930年拜入黃賓虹門下學(xué)畫。中華人民共和國成立后,曾任江浦縣副縣長等職,1963年被聘為江蘇省國畫院專職畫師,遷居南京。曾為江蘇省國畫院一級美術(shù)師、江蘇省書法家協(xié)會名譽主席。

《臨米芾虹縣舊題》 24×393cm

備注:李秋水、蕭平題跋

1970年初,啟功先生看到林散之書法作品,曾恭敬的脫帽三鞠躬。趙樸初先生有詩贊曰:“散翁當(dāng)代稱三絕,書法尤矜屋漏痕;老筆淋漓臻至善,每從實處見虛靈。”日本書壇巨擘青山杉雨也曾書贈:“草圣遺法在此翁。”1972年中日書法交流選拔時一舉成名,趙樸初、啟功等稱之詩、書、畫“當(dāng)代三絕”。林散之也被稱為“當(dāng)代草圣”。

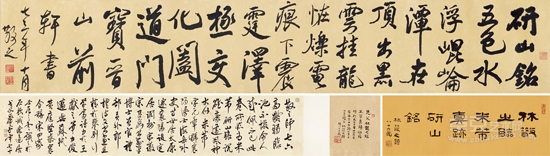

《臨米芾研山銘》 24×142cm

備注:林筱之、蕭平題跋

林散之是詩、書、畫三絕的藝壇大家。其書震撼中外后不幾年,中國進入改革開放的新時期,書法藝術(shù)的發(fā)展很快出現(xiàn)了全面興盛的局面。林散之的書法,從其審美觀到形式技巧都對國內(nèi)外書壇產(chǎn)生了巨大的影響,江蘇及南京地區(qū)的中青年受益尤多。林散之對現(xiàn)代中國書法藝術(shù)事業(yè)的貢獻,真可謂“功莫大焉”。

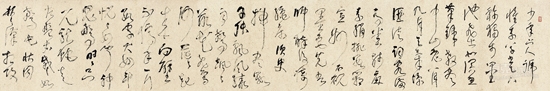

《李太白草書歌行》 28×330cm

備注:李秋水、蕭平題跋

1963年,林散之應(yīng)聘為江蘇省國畫院畫師之后,曾與畫院同赴蘇南、蘇北寫生。三年間,作畫甚勤。1966年“文革”浩劫開始后,所藏大量書籍、字畫、碑帖被查抄焚毀,生活動蕩不定。1970年全身嚴重燙傷,險些喪命。此后,他作書較多;而作畫,未再外出寫生,多追憶往昔寫生印象,尤以畫黃山煙云景色為多。其用筆與作書同,曲中求直,方圓相兼。水墨則竭盡干濕濃淡的交互變化,表現(xiàn)煙云氣象的豐富意趣,從而造就其高出時人的水墨技巧,與其師黃賓虹不同。黃之墨法有蒼渾之氣,林之墨法則更多靈潤之意。他在這一方面深切而獨到的體驗,施之于草書,為草書開一新境界。而其在寫意山水畫的意境追求上,景物造型上及布白的奇正、虛實、墨白的處理手法上所獲得的深切體會,滲透其書法的字法、章法,又使其書具有了獨特的個性趣味。

《臨群玉堂帖》22.5×649cm

筆法與墨法互為作用。林散之從王鐸書法中悟得漲墨之妙,又從黃賓虹畫法中承取焦墨、渴墨與宿墨法,隨其興致所至,施之于書法創(chuàng)作,其八十歲后作品,有時通幅以濃墨焦墨為之,聚墨處黑而亮,神采奪人,枯墨散鋒處一枯再枯,墨似盡而筆仍在擦行,只見筆墨化作虛絲,在似有若無間尤顯其意韻、精神之超凡。有時又以宿墨為之,時而墨暈中見有濃墨凝聚,乃運筆之實跡,時而變枯、變淡,筆意一翻轉(zhuǎn),又變潤、變濃。他充分利用長鋒羊毫蓄水多、下注慢,便于連續(xù)書寫的特性,筆毫內(nèi)所蓄水、墨不勻,即可隨筆鋒翻 轉(zhuǎn)、運筆速度的快慢產(chǎn)生濃淡干濕的無窮變化。

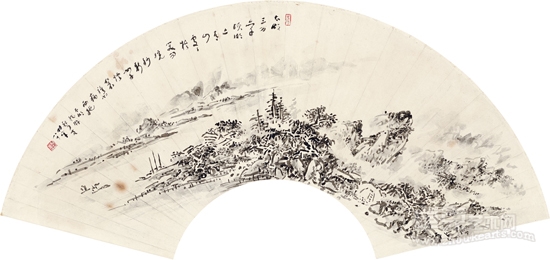

《太湖紀游》 20×59cm

著錄:1.《林散之書畫展導(dǎo)讀》封底,大家畫廊,2005年。

2.《林散之作品精選集》,P53,“江蘇畫店”書法系列叢書,2011年。

林散之中年時代的行書基本面目是米芾、董其昌和黃賓虹的合成。后又鉆研王鐸的行書與草書。關(guān)于他學(xué)草書的年齡,其自言:“我到六十歲后才學(xué)草書,有許多甘苦體會。沒有寫碑的底子,不會有成就。”他學(xué)書數(shù)十年,常寫碑,旨在錘煉其書法線條的力度、澀度、厚度與拙樸趣味。所謂“六十歲后才學(xué)草書”當(dāng)指其六十歲后才以草書為專攻。現(xiàn)存他三十余歲時的草書作品已頗見功力,四十余歲所作草書已形成其個人風(fēng)格的基本模型,大抵為黃賓虹筆法與懷素草書體勢相滲透。六十歲后,他將主攻目標(biāo)轉(zhuǎn)向了草書,對書體中難度最高、藝術(shù)抒情性最強的草體作最后的沖刺,以攀登書法藝術(shù)的最高峰。

《秋林策杖》 108×23cm

備注:上款人“葛介屏”(1912-1999)曾任安徽省博物館研究員,中國書法家協(xié)會理事,安徽省書法家協(xié)會副主席,安徽省金石學(xué)會會長。

林散之生前曾經(jīng)自謂:其詩第一、畫第二、書法第三。但現(xiàn)在“回頭看”,尤以其草書藝術(shù)成就為最高。他在書法藝術(shù)上畢生曾下過很大功夫,大致可分為如下三個階段:年少時初學(xué)楷體,由唐碑入手,后受碑學(xué)影響改學(xué)清代包世臣執(zhí)筆懸腕方法,臨習(xí)《張猛龍碑》、《賈使君碑》等魏碑,后又臨寫《禮器碑》、《張遷碑》等漢碑,繼而又摹習(xí)顏、柳等諸人法度;第二階段為從30歲起學(xué)筆行書,汲取米芾、趙孟頫、董其昌、王鐸、黃賓虹等先賢精髓,博采眾家之長,書風(fēng)為之一變;第三階段為60歲后專攻草書,師法“二王”、懷素、祝允明、董其昌、王鐸等人筆墨意韻,以畫法入書,知白守黑,計白當(dāng)黑,精積力久,自成一格。72歲后因洗澡不慎燙傷小指和無名指后改以三指執(zhí)筆,最終“集千家米成一鍋飯”,達到了爐火純青之化境。

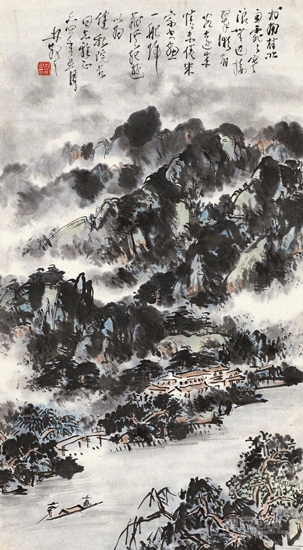

《荊溪紀游》 68×34cm

展覽:林散之書畫展,南京大家畫廊,2005年。

著錄:《林散之書畫展導(dǎo)讀》,P4,2005年。

他在創(chuàng)作上力倡書畫同源、先入后出,既學(xué)古人但卻更師造化、重參悟、求創(chuàng)新。他尤重執(zhí)筆,認為應(yīng)以中鋒為上,愛用長鋒羊毫,融合碑帖,多以水墨參差,剛?cè)嵯酀搶嵍嘧儯∫馔庵常瑧{藉靈性淋漓盡致地進行創(chuàng)作。其行筆相對較慢,常常力透紙背,所作草書如龍飛鳳舞、似仙風(fēng)道骨,老辣瘦韌,圓渾矯健,果感飄逸,可謂“遠看有勢,近看有質(zhì)”,頗具一種“得道成仙、出神入化”之書卷氣息,人們從起伏跌宕的滿紙煙云中還可領(lǐng)略到如同音樂的節(jié)律美、詩文的抒情美和國畫的虛實美。

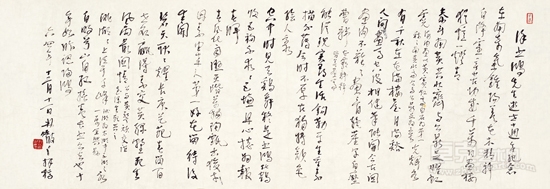

徐悲鴻先生逝世十周年紀念 28.5×82cm

著錄:詩文內(nèi)容收錄于《江上詩存》P271,P272,花山文藝出版社出版,1993年。

南京經(jīng)典春季拍賣會預(yù)展時間2015年7月31-8月1日,拍賣時間2015年8月2日,南京丁山花園大酒店。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號