李一谷,中國當代畫牛名家,師承韓美林,中國第一位因《百牛圖》巨制而榮獲吉尼斯之最的‘牛畫家’。別號李一牛、三黃放牧人。齋號,知牛堂。

系中國國家博物館藝術委員、中國民族書畫研究院研究員、中國書畫藝委會委員、中國文藝信息協會會員、中國書法研究院院委、亞藝聯常務理事、亞藝聯美協會長、中國安徽知牛畫院院長。

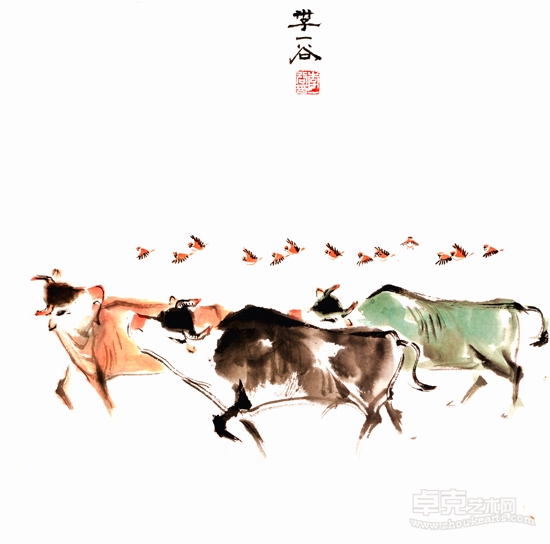

其美院畢業后繪事涉獵人物、山水、花鳥、書法、篆刻、詩賦等,尤以擅畫黃牛而著稱。以“多姿率真”的藝術語言,實現了從古典寫實到抽象夸張的轉換,為動物畫注入了新的生命力,獨樹畫壇,別開生面、自成一牛,享有著“東方畢加索”的美譽。

中央電視臺、北京電視臺、江蘇電視臺、河北電視臺、安徽電視臺、南京“金陵之聲”對海外廣播電臺;人民日報、今日香港、光明日報、經濟日報、北京晚報、羊城晚報、解放軍報、香港中華書畫報、臺灣世界論壇報、榮寶齋、收藏、美術報、中國書畫報等媒體曾作藝術報道。

其“牛蹄“足跡美國、法國、德國、西班牙、印度、馬來西亞、日本、韓國、泰國、越南等國家,多有政要機構作賓禮饋贈。其作品亦被中共中央黨校、中央文獻研究室、中國國家博物館、中國美術館、徐悲鴻紀念館、中國人民解放軍軍列館、人民日報社等海內外館院收藏,國家郵政局出版發行明信片。

“群牛萬里行”畫牛藝術巡回展,倍受各界關注和青睞,被譽為“天下第一牛”。有評論稱是繼李可染先生的”水牛“之后,又一奪目的”黃牛”亮點。亞洲藝術科學院授予其“中國畫壇杰出貢獻獎”。

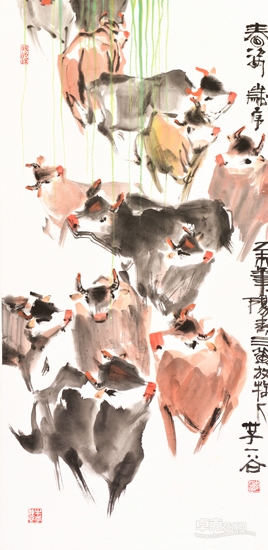

百牛圖【吉尼斯之最局部】

天下第一行

牛話古今畫牛人

——論李一谷畫牛藝術

李曉曉

明人劉宗周曾在《人譜》中有過如下論述:“六畜之中,有功于世而無害于人者,惟牛與犬”。《全宋詞》中也有“耕犁千畝實千箱,力盡竭疲誰復傷?但得眾生皆得飽,不辭羸病臥殘陽”的詠牛詩篇。在中國漫長的繪畫史上,“牛”一直也是各朝代畫家爭相表現的對象,是牛一生奉獻,默默無聞的精神使得這一題材延續不斷,表達手法不斷革新。在當今畫壇上,也有一位畫家以牛為主要創作題材,他筆下的牛確實很“牛”:動時好似挾滾滾巨浪迎面撲來,靜時卻能與弱柳羞花相得益彰。他就是當今享有“東方畢加索”美譽的畫家李一谷先生。

畫壇向來風云巨變,不同風格不同流派的作品層出不窮,亂花漸欲迷倒了一批又一批對藝術懷有熱忱的人們。而李一谷先生是如何憑借“牛”這一題材而飲譽畫壇的呢?

耕春圖

頂哞哞

畫壇流傳著一句話:“中國畫一向講究人品和畫品的統一。”回顧中國畫壇,人品與畫品的關系一直是畫家和理論家討論的核心,直到明代董其昌提出“南北宗論”,這一問題才有了較為統一的答案:南宗的文人畫才是代表中國傳統繪畫的最高水平。可見擁有文人的底蘊才是創作出好作品的前提。而見過李一谷先生的朋友們都會被其不凡的氣度和儒雅的談吐所折服,如果有幸能與之交談,其淵博的知識和對事物獨到的見解也能讓人獲益良多。“腹有詩書氣自華”在李一谷身上不證自明。李一谷“嚴藝律己”,習畫不歇。天賦異稟再加上勤奮鉆研,畫藝一日比一日純青。但李一谷卻從不滿足,在磨礪自己畫牛的功力時,人物、山水、花鳥、書法、篆刻、文辭等方面也不斷得到業內人士的認同和贊賞。即使得到這么多榮譽和嘉獎,李一谷卻沒有絲毫懈怠。對他來說,作畫不是他用來獲取的工具,四十年前因熱愛開始,四十年后仍因熱愛繼續著。這在當今畫壇是如金子般難能可貴的態度!了解了這樣的李一谷,他筆下的牛便也能看懂一半了。

“一千個讀者就有一千個哈姆雷特”,在戲劇上如此,在欣賞繪畫上又何嘗不是呢。不同的人觀看李一谷的作品會有不同的感受:有的被他畫中的生動大氣所折服,有的則是被其老辣滄沉的筆墨功夫所動容,也有人被李一谷筆下的牛所蘊含的民間藝術成分所吸引……多樣的角度和看點恰巧說明了李一谷筆下的牛內涵深刻和多樣。

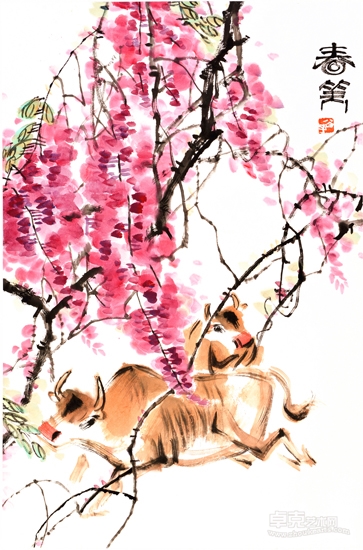

春姿

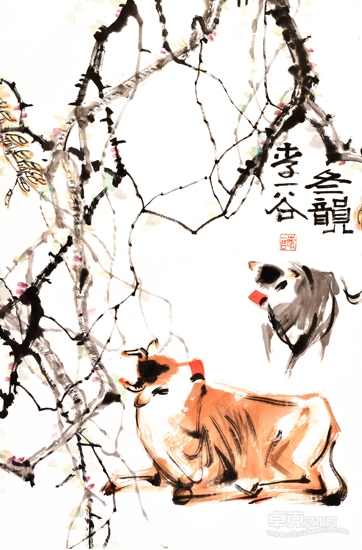

冬韻

李一谷先生筆下的牛擁有讓人過目不忘的魔力。多年來在寫實具象的表現手法上不斷實踐與反思的他,逐漸形成了具有鮮明表現主義的,視覺效果突出的形式語言。李一谷在中國傳統繪畫扎實的根基上,吸收了中國書法的特點、中國民間傳統藝術以及西方印象主義的表現程式,創造出了彩墨動物畫新形象。

藝術是人們對現實生活的一種反映和認識,作為畫家如何通過自己的理解來傳達出對描繪對象的態度,則是考驗一個畫家創造力的途徑。而對李一谷來說,“夸張與變形”的藝術造型手段是他表達對牛這一題材的部分感悟。他在扎實的傳統的造型功底的基礎之上竭盡創新。他的作品以極考驗功力的線條為支撐,在辣、準、穩的框架下填以墨或彩或墨彩相融的大塊面,寥寥幾筆,一頭有骨有肉的牛便躍然于紙,只要再點上其極具個性的“紅鼻頭”,這牛也許也會如南朝畫家張僧繇筆下的龍一樣,“點睛”之后“騰而上天”吧!

夏滴

春笑

李一谷筆下的牛不僅十分好看,也十分耐看,這是因為他的牛有一種張弛有度的平衡感。他下筆勾勒線條前是深思熟慮的:要想用干凈準確的線條來支撐一頭牛的輪廓是十分考驗功力的事情。不管是多一分還是少一分,偏一毫都會謬之千里。所以李一谷的線條塑造是謹慎的,收斂的,內向的。但是在用墨的時候,他卻相對來說是大膽的,豪放的,無所顧忌的。如果把“線條”比作“陰”,“墨色”喻為“陽”。李一谷的作品幅幅都是一個陰陽平衡的太極八卦圖。動感卻不失平衡。

五代畫家荊浩曾遺憾道:“吳道子有筆而無墨,項容有墨而無筆”,所以才發出:“吾當采二人之所長,成一家之體”的豪言,從而成為五代最具影響力的畫家。荊浩所創的“山水筆墨并重論”,被李一谷先生巧妙地作用在了自己的動物畫的實踐上,形成了“有筆有墨,水墨暈章”的迷人效果。這種筆墨兼備的特點既不同于歷史上以偏重用墨著名的《斗牛圖》,也不同于以偏重用筆的《五牛圖》,反映了中國傳統繪畫的流變和審美動向。

十里蛙聲

唱晚

除了獨到的造型手段,李一谷所使用“彩墨”來表達對牛的深厚感情也是非常讓人耳目一新的。隋唐以來,專門以畫牛名世的畫家就很多,如唐代的韓滉、戴嵩等人,都在牛這一題材上有不同的創新,而李一谷先生的“黃牛”繼現代的李可染先生的“水牛”之后,成為當今畫壇又一奪目的亮點,這其中原因部分要歸功于李一谷先生所采用的“彩墨渲染”的獨到手法。可以毫不夸張的說,在李一谷之前,沒有一個畫家能夠在色彩上將動物畫的作品推向這樣一個新的高度。而李一谷先生卻做出了成功的嘗試。

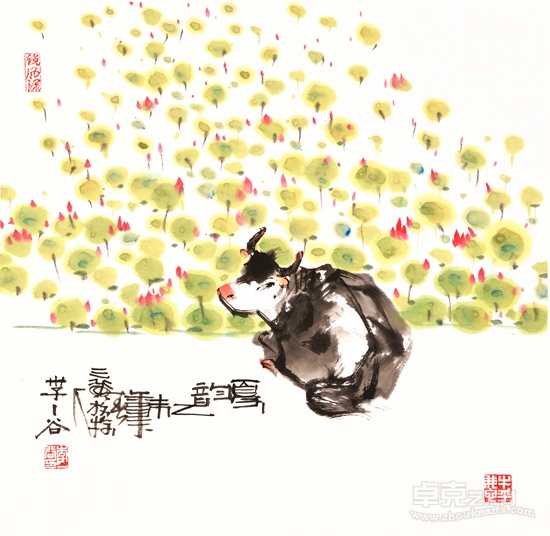

由于對色彩極度的敏銳以及對色墨關系恰當的把握,李一谷先生筆下的牛并不會因多變的色彩概念而流于庸俗,相反,他筆下的牛在“勤勞樸實”等常被歌頌的形象之外又多了一些嫵媚。可謂媚而不俗,歡悅又不失大氣。給我印象特別深刻的是李一谷先生的作品《歲月》:用大量色塊與墨色柔和而成的滿構圖的作品,滿卻不悶,牛身上墨色交融的色彩好似斑駁的光影,無聲傳達出時間的力量,讓人回味無窮。

歲月

春涌

夸張的造型與彩墨的色彩語言是李一谷作品區別于他人的最大特點,這使得其作品呈現出較強的裝飾性和獨特的個人魅力。但是在這種極具現代感的錯覺之下,其作品卻散發著些許“古意”。趙孟頫曾有論斷:“作畫貴有古意,若無古意,雖工無益。”“古意”代表著傳承與脈絡,是作品的靈魂。而“古意”的重點在“意”上而不在“古”。李一谷觀摩前人名作基礎上,經過自己的藝術修養的加工,反前人而行之,用最難表達“古意”的“色彩”來抒發自己對五千年文化的感想。判斷一幅畫作是否具有“古意”,重要的是要看畫家的色彩修養,是淡雅沉厚還是俗艷。李一谷先生的牛不論是采用何種彩墨,色彩都是沉厚典雅的,這種敢于大面積使用的態度,恰恰說明了其對自己形式語言的自信,也形成了傳統與現代碰撞的反差美,特別是當你站在他的巨制前,其手段之大膽,效果之驚艷簡直震懾心靈,讓人久久不能平靜 ---

李曉曉 系中國美術學院 藝術史論研究生

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號