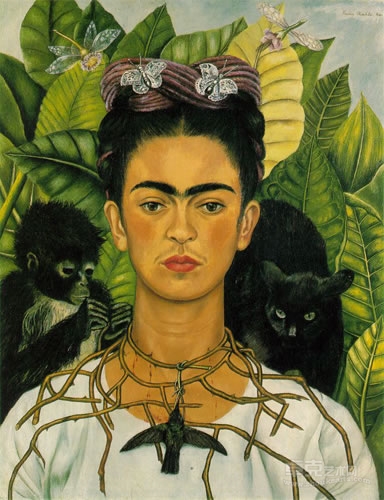

一位游客在看《與猴子們在一起的自畫像》(1938)照片來源:蓋蒂圖片社

關于自拍的藝術,我們能從弗里達·卡羅那里學到什么?她的自畫像從未像今天這么有意義。

弗里達·卡羅逝世前幾天在日記中這樣寫道:“我希望快樂地離開這個世界,永遠別再回來。”之后結束了夾雜著巨大病痛以及獨特藝術創作的那段歲月。

卡羅的遺產與現代生活之間有著強烈的共鳴。她創作的自畫像讓人們發現了如今許多關于自我記錄的矛盾動機,這些動機在暴露和面具制作之間不斷變形。

詹姆斯霍爾開始創作《自畫像:一段文化歷史》時發表了如下聲明:“自畫像已經成為我們這個懺悔時代非常重要的視覺作品類別了。”毫無疑問,我們立馬就會想到自拍現象——但這真的能被定義為自畫像嗎?

關于這個問題的回答,卡羅的作品在很多方面都能給我們啟發。她的作品之所以如此引人注目,大部分在于其不變的面部表情:她板著臉從畫布里面盯著外界,每一幅畫幾乎都沒什么表情。泰特美術館將她的臉形容為“冷漠得像個面具”,似乎比較貼切。

這種面具般的臉對于經常上臉譜網的人來說簡直太熟悉了,因為那上面充滿了沒有笑容的“鴨子臉”。

心理學家安德魯·斐比斯基博士在BBC的一項趨向調查中表示:“自拍讓你與事物或他人取得聯系。”不管笑還是不笑,自拍在很大程度上呼應卡羅畫自畫像時的表情動作。

《戴著荊棘項鏈,圍繞著蜂鳥的自畫像》(1940)

卡羅大多作品中的重點都是前后有關聯的。她讓我們透過面無表情、面具般的臉,集中注意她視線旁邊的物體。比如說,在《戴著荊棘項鏈,圍繞著蜂鳥的自畫像》(1940)這幅畫中,她身旁有只貓、一只猴子還有重要的荊棘項鏈、蜂鳥。這些物體的象征意義比臉本身告訴我們的信息更多:蜂鳥引發的自由和歡樂是由死亡支撐著的,同時被畫家頸上的荊棘所桎梏。

正是這些道具創造了卡羅獨特的標志,或說是杰梅恩·格瑞爾所稱的“表現”。他寫道:“她塑造自身特點的過程包含了創造一個帶著有趣道具的合適背景,比如動物、花朵、以及床頭的骷顱頭塑像。”

像”控制“自拍一樣,卡羅通過將自己與這些物體聯系起來,從而塑造了自身的特點。

卡羅的作品在表情上發人深思,但同時也深深地扎根于社會背景。比如說《我和我的鸚鵡》(1941)就是20世紀自拍照的類型。漂亮的鸚鵡是其扎根于墨西哥傳統的表現,這也是她特點的一個不可分割的部分。

《我和我的鸚鵡》(1941)

《在墨西哥和美國邊境上的自畫像》也是如此。這幅畫是她在美國4年居住過程中所作的,期間卡羅非常渴望回墨西哥。她不變的表情依然表達不出什么含義。然而卡羅站在這兩個世界之間好像被撕裂一般,標志著美國工業資本主義和墨西哥淳樸靈性的農業生活之間戲劇性交叉碰撞。

卡羅的自畫像并非道林格雷式般透過臉看到畫家的靈魂;相反,她讓我們看的不是她的臉,而是臉之外及旁邊的事物。正是這些“道具”——卡羅養的動物、衣服、樹葉等——強烈地暗示了畫家的心思,展示了其特點中反映的情感和社會聯系。

當然,卡羅自畫像和我們的自拍照之間的不同點超過了相似點。我們不能將其作品貶低到跟我們粗鄙的自拍照相提并論,這樣就褻瀆了她的作品。我建議我們把相似之處作為自我塑造的啟發。卡羅用一種非常有創意的方法展示了形象塑造的可能性。那么,讓我們借鑒其精髓,拋開枯燥,努力在自我塑造中變得更有想象力、更有啟發性。把猴子們帶上來吧!

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號