市民收藏李鴻章的壽序,張之洞所作,譚繼洵謄抄

紅網(wǎng)瀏陽(yáng)站7月13日訊(分站記者 袁村平)“這些字真的寫(xiě)得好,規(guī)規(guī)矩矩一個(gè),就像印刷體一般。”近日,市民劉偉收藏了一本特殊的小冊(cè)子,冊(cè)子中的文字書(shū)法讓瀏陽(yáng)文史專家潘信之老人贊不絕口。

這是一本清末的壽序,是李鴻章70大壽時(shí)由張之洞所作的,而謄抄整篇壽序的人正是譚嗣同的父親、時(shí)任湖北巡撫的譚繼洵。經(jīng)石印后,這篇壽序才得以傳播,被更多人知曉。

實(shí)物:一篇4千余字壽序,全用小楷謄寫(xiě)

“我看到這篇壽序是譚嗣同的父親譚繼洵謄寫(xiě)的,想到這是跟瀏陽(yáng)的歷史有關(guān)的東西,就想辦法買了下來(lái)。”熱愛(ài)文史研究的劉偉告訴記者,這篇壽序是獻(xiàn)給時(shí)值70大壽的李鴻章的,內(nèi)容是時(shí)任湖廣總督張之洞所作,而執(zhí)筆謄寫(xiě)的則是譚繼洵。

記者看到,壽序是一本薄薄的小冊(cè)子,線裝,共十余頁(yè),每頁(yè)16開(kāi)左右大小,紙張輕如薄翼。背面還寫(xiě)有前收藏人的名字,是由上海大眾書(shū)局1893年印行的,還有“每?jī)?cè)實(shí)價(jià)兩角,不準(zhǔn)翻印”等字樣。

“這是石印技術(shù)翻印的,每個(gè)字的四周現(xiàn)在都能看到一些油墨的痕跡,就是石印時(shí)留下的。”劉偉介紹,石印是一種根據(jù)石材吸墨和油水不相容這兩個(gè)原理發(fā)明的平版印刷技術(shù),先將文稿平鋪在石板上,上面涂上脂肪性油墨,使原稿在石版上顯印出來(lái),然后涂上使字畫(huà)以外的石質(zhì)略為酸化的膠液,再印刷,“所以這種印刷保存了當(dāng)初謄寫(xiě)字體的原貌。”

劉偉邊翻邊看,愛(ài)不釋手,整本壽序大概有4000字左右,內(nèi)容多為對(duì)李鴻章豐功偉績(jī)的贊揚(yáng)。

“小楷寫(xiě)得如此工整,實(shí)在是難得。”劉偉說(shuō),這篇壽序與李鴻章、張之洞和譚繼洵有關(guān),他已經(jīng)復(fù)印了一份送給譚嗣同的侄孫,“聽(tīng)說(shuō)張之洞先是請(qǐng)了手下人抄寫(xiě),但是寫(xiě)得都不好,最后才讓譚繼洵謄抄的。”

歷史:壽序確定與晚清三個(gè)大人物相關(guān)

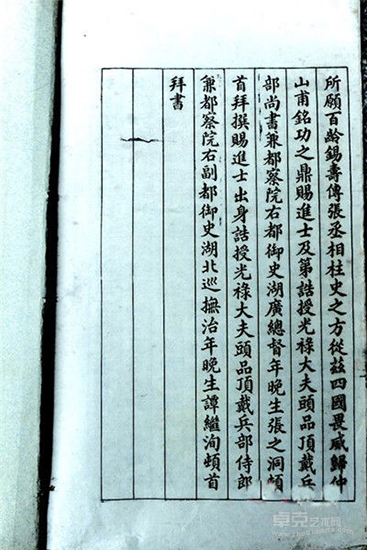

“恭祝誥授光祿大夫?qū)m太傅中堂一等肅毅伯七袠壽序”這是在壽序全文最開(kāi)始部分的一段話。在壽序最末,則點(diǎn)明了撰寫(xiě)和謄寫(xiě)的人:“進(jìn)士及第誥授光祿大夫頭品頂戴兵部尚書(shū)兼督察院右都御史湖廣總督年晚生張之洞頓首拜撰”、“賜進(jìn)士出生誥授光祿大夫頭品頂戴兵部侍郎兼督察院右副都御史湖北巡撫治年晚生譚繼洵頓首拜書(shū)”。

“張之洞是湖廣總督,住在武昌,譚繼洵當(dāng)時(shí)是湖北巡撫,同住一城。湖廣總督雖比巡撫官大,但巡撫并不受制于他。”瀏陽(yáng)文史專家潘信之告訴記者,督、府同城的局面,往往會(huì)存在矛盾,“所以后來(lái)清政府在同有總督和巡撫的地方,先撤巡撫,譚繼洵在裁撤巡撫后去北京就任,但不久就爆發(fā)了戊戌變法,他被株連免官回家,后在瀏陽(yáng)去世。”

這篇壽序,正好是寫(xiě)在張之洞任湖廣總督、譚繼洵任湖北巡撫之時(shí)。

“以前讀書(shū)人到朝廷科考,必須要寫(xiě)得一手好字。”潘信之說(shuō),譚繼洵當(dāng)時(shí)寫(xiě)小楷是出了名的,就像刻在版上的一樣。

記者在潘信之家中看到了他收藏的譚繼洵為瀏陽(yáng)《婁氏族譜》寫(xiě)的序,同樣是極其工整的小楷字體。“壽序上的字與譚繼洵寫(xiě)的其他字筆法一樣,應(yīng)該是他親手所寫(xiě)。”

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)