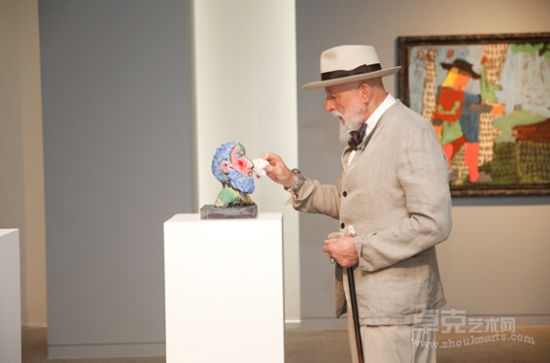

馬庫斯·呂佩爾茨在北京時代美術館個展現場

“繪畫、雕塑、詩歌、爵士樂,無所不通;他喜愛汽車、拳擊、時裝和美食,追求奢華的生活與完美的外表;他狂放、執著、敢言、自視為天才藝術家……”這些來自外界的評論,形象地將馬庫斯的影子立在人們心里。但了解越多,你會發現它們正如一件外套,并不是背后的真人。

事實上,他骨子里恰恰是最原始的德國風格:嚴肅與傳統。這種風格,無時不刻地流露著,像一道無法隱藏的真實身份。“純正”是他一生在追求的東西,要想獲得它,我們必須先弄清:

藝術,它不是什么?

藝術家并不是革命者

德國繪畫作品,有著與生俱來的壓抑:題材灰暗,色彩暗淡。這與國家的發展歷程有著密切的聯系:它不僅同別國一樣。經歷了王室貴族、宗教等專制階層掌權時期;即使在現代,仍是一個充滿精神創傷的國度。

二十世紀初,表現主義在德國流行起來,藝術家們開始強調將主觀情感融入繪畫。在一戰以后,越來越多的作品出現了政治的元素,但這種局面并沒有維持很久。在1933年納粹上臺后,希特勒全面禁止這種反對統治階層、描繪社會陰暗面的作品,稱它們為“頹廢的藝術”;并下令取消他們的一切公開展覽。政府甚至制定法規,命令所有境內的藝術家登記入會。立場“正確”的藝術家們被授予資格,不合格的異己分子則遭到了放逐和迫害。這種完全被政治操控的舉動,竟然意外創下了歐洲最大規模的藝術團體。

他們被迫為統治集團服務。在一個約兩萬人組成、卻沒有創作自由的藝術組織里,充斥著憤怒和反抗的無力。這樣的精神高壓,直到二戰德國失敗,得到了一些紓解。

戰敗轉而帶來新的精神困惑:國家影響力和榮譽地位的喪失,讓民眾產生了巨大的失落。隨后,無論是東西德的分裂還是日后的再統一,都給中間生存在兩種制度下的藝術家們,制造了復雜的斷層……可以說,和其他國家相比,德國的藝術與政治有著更多糾葛。

馬庫斯極力主張將藝術與政治分離,他曾明確表示“我不愿成為斗士”。在他看來,自由是一個藝術家最重要的東西,是歐洲在經過文藝復興以來數百年的爭取才獲得的。這種自由將藝術家從專制階層的要求與意志中解放,恢復了一個“匠人”創作的權利。而政治在任何時候都代表強權,要實現藝術的自由,就必須與這個危險的怪物保持距離。

觀點的根本,在于堅守創作的純粹性與獨立性;只有將它和強大的外力相隔,藝術家們的靈感才能以原貌出現并體現它真正的價值。在馬庫斯的另一句話中,恰恰解釋了這個觀念的來源。他說,“上帝創造了世界,在派天使來到人間之前就派出了畫家,讓他們展示這個世界”。這里的“展示”絕非被政治圈限的模樣;對此,他保持著最大的清醒。

藝術機構不販賣“前程”

這位終身與藝術為伍的老人,還有另一重身份:教育工作者。無論從人生經歷還是藝術態度上,杜塞爾多夫學院都是他生命濃墨重彩的一筆。馬庫斯青年時期曾就讀于這所藝術學院,中年回校任教;并在漫長的26年里擔任院長。可以說,這是他藝術抱負的一塊自留地。他充分地行使著院長權力,堅守兩條準則:第一,遠離政治;第二,拒絕高校化。“學院的任務,是教會這些學徒如何欣賞藝術品,如何進行創作--讓他們具備成為藝術家的能力。而不是操心學生的命運和未來的成功”。這種將所有關注放在藝術本身的做法,與他避免和政治瓜葛的初衷是一樣的,即保持藝術的純粹性。

“民主意味著管理,但如果對藝術進行管理,它就會死掉”。藝術有自己的一個系統,就像下棋有自己的國王一樣。他堅持認為,不應該參與高校改革,而歐洲畫界傳承的“學徒制”才是正途。這種學習方式自文藝復興以來,培養出無數杰出的畫家,無疑是最適合藝術萌發的土壤。26年間,他所抵抗的外部壓力可想而知;但在他離職后,學院還是不可避免地卷入了改革的潮流。馬庫斯在形容這個結局時,用了這樣一句話:就像心中的奧林匹亞山倒塌了。

當代藝術不是娛樂

作為藝術家,他曾創作過一系列向大師致敬的作品,強調繪畫永遠是畫布和畫筆的關系,也曾像小孩一樣堅持作品應該被裝裱在畫框中……這背后,都流露出對“傳統”的認同。但當媒體肆意膨脹,藝術緩緩走下高堂時:它變得很瞬間,很有趣,演變出娛樂的屬性并在世界各地流行。

這對“老派的”馬庫斯是難以接受的:“先鋒藝術好像把自己獨立成一種藝術門類,于是在全世界廣泛出現半瓶子醋的藝術家;僅僅憑一些觀念和奇思妙想主導著現代藝術,這讓藝術大大地退步。”當現代藝術成為為游客提供愉悅的東西時,一些真正具有價值的作品被埋藏了。他將這種膚淺的藝術比喻為餐館播放的音樂,一旦中斷會讓人們難以忍受。盡管無奈,他仍抱著一線憧憬,“只要人們挺過這個時期,藝術和畫家還會重新被人們重視”。

馬庫斯作品賞析

尼采曾在《悲劇的誕生》中,將藝術分為兩類:阿波羅式的藝術是理智、秩序、文雅的藝術;狄俄尼索斯式的藝術是惡毒、混亂和瘋狂的藝術。馬庫斯的德國新表現主義作品,展示的就是后者:它在繪畫技巧上是漫不經心的,平面的,缺乏透視的。基于畫家內心的感受,強調了藝術形象異于客觀物象的特點。《裸露的背部》是系列作品中的一幅,利用簡潔的色塊:藍色代表天空,綠色代表大地,黑色代表樹干……進行抽象而概括的劃分。在畫面中,人物肌肉的明暗部幾乎是一種“粗暴”的表現,展示出原始主義的簡單美學。

這一類抽象表現主義作品的創作,通常利用情感的突發和即興處理。盡管在一些符號上,畫家并沒給出確切的解讀;我們仍在作品里感到德國式抑郁的情境和歷史帶來的悲愴感。

尾聲

在馬庫斯波西米亞式的懶散背后,始終潛伏著一種嚴肅的神情,那才是他真正的內核。一個將繪畫看做天職的人,認為藝術必須建立在自由與純粹的基礎上;這讓他一生都像獨裁的守護者,頑固而不可商量。而他所做的一切努力,可以看做對局內人的一句低沉的勸告:孩子,別跑偏。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號