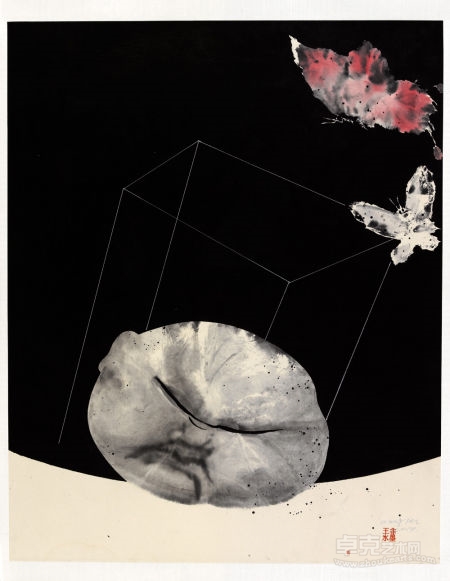

王非

王非新作

“言說”的水墨

——讀王非

陳孝信

提筆寫王非,我有一種冒險的預感,因為他涉獵廣泛,多才多藝,更是因為他很難被定位,一直都處在不斷地向前推進的途中。若要是問何處是他真正想要實現(xiàn)的目標?恐怕連他自己也說不清楚。但他又是一個極富誘惑力的人,促使我有興趣去深入一層了解并理解他。

所以,我決定冒一次險。

甲午年“白露”過后,我去京華參加多個展事。期間,他來接我去他的工作室看畫,聊創(chuàng)作,而一位熱心人——南溪,還在一旁陪著我。這是我第一次真正地走進了他的世界——人稱“獨具個人風骨的王非境界”(陳慧穎語)。

王非,何許人也?且看他的自述:“生于安徽農(nóng)村,畢業(yè)于阜陽師范學院。1990年成為“北漂”一族,任職于……一個理想主義者。”關鍵自然是“一個理想主義者”——也許這才是他此生最大的亮色。“北漂”以后,他做過佛教文化的整理、研究工作;編過《青年藝術家叢書》;創(chuàng)辦了《藝術狀態(tài)》期刊……一直干到了2005年,他才放下已風生水起的主編工作,潛心創(chuàng)作。他的人生信條是:“帶著問題生活才是生活;帶著問題創(chuàng)作才是作品,問題決定人的本質(zhì)”。一個頗為了解他的人則如是說:“他過著平靜,簡單的生活,外在的孤獨使得他的精神世界異常地多彩、強大”,“他的絕大多數(shù)時間不是用來創(chuàng)作,而是讀書、思考、研究書法”,“一個為藝術而生,用生命譜寫‘另類’詩行的藝術家”(劉建鋼語)。這些都是信言。故此,我把他歸入了“學人畫家或曰藝術家”,類似于我們通常所說的“作者電影”的“作者”。

既然是“學人畫家或曰藝術家”, 堅持“言說”也就成了頭等要緊的事。他自己也說:“我們永遠只能通過我們的身體,用我們的知覺去言說我們的有限以呈現(xiàn)無限。”并認為,“言說”更接近思想。其實,堅持“言說”也是“新水墨”或曰“當代水墨”(這兩個概念其實還是有區(qū)別的,不能混同,理由我已在另文中說過,此處不贅),所必須堅持的頭等要緊的事,此處,有必要轉(zhuǎn)引一段我十年前發(fā)表過的一段文字:

“不錯,視覺藝術家需要‘語言’形態(tài),需要視覺形式,需要可供欣賞的手藝,乃至需合適的裝裱——這些都是常識。但語言形式、方法、手藝、裝裱(包括今天說的觀念在內(nèi))一旦離開了、或有意無意地淡忘了藝術家作為個體生命的深沉而有力的‘言說’(激情的渲染、靈魂的敞亮、精神和思想的深刻),它們又有多少意義或價值可言呢?!它們不就是一張張沒有生命力的、褪殼后留下的美麗蛇皮嗎?!由此可見,對任何一位藝術家而言,堅持‘言說’乃是第一位的,是原動力,是核心,是大腦,是先于‘語言’也重于‘語言’的主體性存在。一切的語言形式、方法、手藝、裝裱(包括今天說的觀念在內(nèi)),都要為‘言說’服務,成為‘言說’的‘家園’,然后才能獲得意義和價值。由此,便可以推斷出一個結(jié)論:誰還在堅持‘言說’,而不僅僅是在游戲某種語言形式、方法、手藝、裝裱、觀念,誰就能活在當代藝術史中。否則的話,無論他(她)過去多么地了得(曾經(jīng)是在認真地‘言說’),如今又多么地活躍(往日浮名的幾多喧嘩),其實,都已‘死去’了!除非他(她)重新學會了‘言說’!”

“新國畫”、“新文人畫”,甚至包括部分的“實驗水墨畫”之所以會漸漸地離我們而遠去,關鍵原因就在于他們中間極少有人是在真誠地“言說”!在他們那里,到處可見無病呻吟和游戲筆墨,趨炎附勢、追名逐利更是成了一種頑疾!這也從一個反面向我們證明了一點:堅持“言說”乃是一切藝術的脊梁所在!

王非又是如何支撐起這根脊梁骨的呢?具體說,他的真正起點(也是轉(zhuǎn)折點)是2005年開始創(chuàng)作的《關系》系列。取題叫“關系”只是一個統(tǒng)稱而已,并無特別的深意。這個系列包括了近三百件作品(后被選編進了一本厚厚的畫冊,于2006年出版),其主題包含在藝術家的一段自述中:“中國改革開放以前物資(應該是物質(zhì)——筆者)的貧乏和精神的集中,造就了經(jīng)濟發(fā)展后貪欲的極度膨脹與精神、信仰極大的萎縮,這種物資(物質(zhì))與精神的嚴重失衡,會將一個人擊碎,靈魂也不知去向。”為了體現(xiàn)這樣一個主題,藝術家站到了一個“反美學”的立場上,用批判性的視角揭露了蕓蕓眾生的悲劇性“存在”。這里的“眾生們”早已失卻了具體的身份,甚至連性別特征也不再重要,鮮活的個體生命蛻變成了一具具行尸走肉,貪婪、孤獨、焦慮、萎頓吞噬了它們空虛而干癟的靈魂,使他們?nèi)缤禄暌肮硪话銚頂D在一個都市的“水泥、鋼鐵森林之中”,連“陽光燦爛的日子”也變得如同地獄一般陰森恐怖!《關系》系列在思想的層面上雖然被賦予了一種存在主義的色彩,但它們(同一主題的近三百件作品,連貫在一起,具有了排山倒海之勢)既是對“工具理性”、“技術文明”所帶來的負面效應(異化)的深刻反省和批判,同時也是對健康人性、理性、普世價值的熱切呼喚,揭之深亦愛之切,一種良知促使他要在破碎了的幻鏡的廢墟上,去拾掇起希望的珍珠,為了自己和他人,為了明天……所以,在這個系列中,我們?nèi)阅苷业剿囆g家有意留下的被“改寫”過的線條和從深暗之中透射出的光芒!

在完成了《關系》系列之后,王非又沉淀了數(shù)年。期間,他在抽象表現(xiàn)水墨方面做了許多嘗試,也積累了一些成果。但在他的心靈深處,卻在不斷地積蓄著能量,試圖在人物表達的主題方面再有一次驚世駭俗的爆發(fā)。

2008年,他等來了這一天。

在這一年中,他以最飽滿的激情,最充沛的精力,以急風驟雨般的濃重筆墨完成了一幅題為《鏡像天庭》的人物巨作:高300cm,寬800cm,人物四百多。僅憑它的尺寸(因為尺寸之大,亦是難度之大),在“新水墨”畫史上,就應占有一席之地。它的圖景被一位評者形容為:“像預言家一樣的悲情宣告,像交響樂一般的大氣恢宏,像解剖肢體般細致冷寞,像一只在荒野中吶喊的狼,孤獨蒼涼而曠遠……”(陳慧穎語)巨幅圖景所提示的仍然是存在的荒誕、人性的墮落和生存的困厄,可以說,它就是《關系》系列的集大成之作。借用的手法雖是“宏大敘事”,但又被抽空了具體的時間、地點、故事。所以仍然是一件“反美學”的“宏大敘事”。在巨型構(gòu)圖上“集合”了種種“現(xiàn)象”的“碎片”,從而架構(gòu)起了充滿了反諷意味的象征主義的“末日景象”。它使我想起了米蓋朗琪羅的《末日審判》,只是其中的“上帝之手”——審判者并不“在場”,而被隱到了畫面的深處——實則也就是藝術家手中的那支筆!

在藝術語言的把握上,《關系》系列與《鏡像天庭》前后大致連貫,可以歸入同一個語言系統(tǒng)——整合與轉(zhuǎn)換中、西兩大語系——亦即“中西融匯”。這本是自林風眠以來,包括“實驗水墨”、“現(xiàn)代水墨”在內(nèi),所采取大思路。功過是非有待反省。王非雖稱不上是“實驗水墨”、“現(xiàn)代水墨”的干將,但他又不能不受到影響。所以上述作品都可以稱之為“后實驗期水墨”的代表作。這些特征體現(xiàn)在:首先是它打通了中、西隔閡,既部分地保留了筆墨表現(xiàn)的語言手段(尤其淡墨積染),又融入了超現(xiàn)實主義的結(jié)構(gòu)方法,還借鑒了一些符號學和硬邊抽象的方法,在細節(jié)處理方面,更是不拘陳法,“多管齊下”,做到了多元共存(架上與觀念)。其次是《鏡像天庭》雖然采取了“反敘事”的“碎片”結(jié)構(gòu),但大節(jié)奏和各個局部之間的關系處理卻顯得頗具匠心:既做到了各段落之間環(huán)環(huán)相扣,跌宕起伏,且又高潮迭起,蔚為壯觀!大節(jié)奏猶如洪波翻涌,一浪高似一浪,讓人看過后身心激蕩,久久難以平靜……而在全局的把握上又顯得相對地單純、統(tǒng)一。

無論是思想的深刻程度,還是藝術語言的把控程度,《關系》系列,尤其是《鏡像天庭》都堪稱是堅持“言說”的一路“新水墨”史上的一抹亮色。

我這次在他的工作室里,還看到了他最近創(chuàng)作完成的一批人物肖像,堪稱精彩。這是他誓將“言說”進行到底的又一個嶄新的階段。所謂的“新”就在于它們不再是“廣角鏡”式的全方位呈現(xiàn),而代之以“聚焦鏡”式的“精神解剖”,這些個體的面部或焦慮不堪,或貪婪無度,或滑稽可笑,或迂腐呆滯,不一而足。這類“精神解剖”的肖像更能入木三分地揭示出個體生命的精神面貌和內(nèi)心真實,具有了當代人“精神史”的“標本”學的意義。

在藝術語言上王非又往東方傳統(tǒng)的深處邁進了一大步——主要是運用了簡筆寫意的手法,師承了梁楷《潑墨仙人》的傳統(tǒng),所以更能發(fā)揮王非在傳統(tǒng)修養(yǎng)方面的優(yōu)勢。“新”還在于它們的視角獨特,常常是“歪打正著”,不拘一格,且又能“一語中的”直達人物的本質(zhì)。這個階段的創(chuàng)作狀態(tài)也顯得更加輕松自如,因而也更加具有了一種靈氣。

對王非來說,這似乎是一個好兆頭!也預示著:在中與西,古與今之間,他還將有一個更加艱巨的整合工程。而隨著這項“工程”的深入展開,王非也必將有更精彩的作品問世,而“言說”的水墨也將迎來它嶄新的明天!

這都是值得我們?nèi)テ诖模?br /> 2014.10.23-11.3,完稿于南京·草履書齋。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號