《安迪·沃霍爾20次》(Andy 20 Times) 裝置 Jack Dowd 2008年

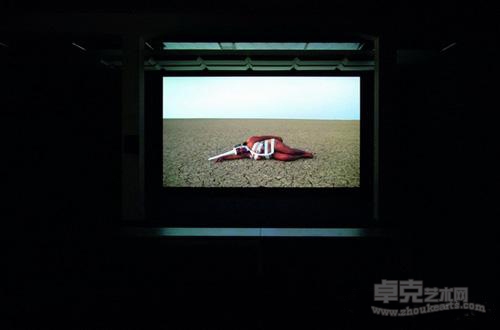

2012年第十三屆卡塞爾文獻展作品《承蒙Tejal Shah》

從國內當代藝術發展來看,裝置和影像藝術似乎還處在邊緣地位。但隨著藝術家參與國際展覽,藝術創作的視野更加開闊,視覺藝術與技術的結合也越來越成熟,國內開始涌現出一批具有“國際范兒”的裝置、影像藝術家。

裝置、影像藝術在中國

1917年,馬塞爾·杜尚把一個標有“R.MUTT1917”字樣的瓷質小便池原封不動地當作藝術品放在了展廳,以此作為反傳統、反美學的“意在像外”象征物來批判傳統美學,這件藝術品《泉》成了裝置藝術的源頭。隨著近百年的發展歷程,裝置藝術已經不再是對傳統的博物館展覽的一種反叛,而變成了博物館的寵兒。在國外,具有數十年歷史的專業裝置藝術、影像藝術美術館不在少數,藝術基金也紛紛設立相關收藏類別以期有系統地建立收藏。如今,卡塞爾文獻展、韓國光州展等等都缺少不了裝置、影像藝術的形態,威尼斯雙年展更是以此為主了。

裝置藝術和影像藝術的真正蓬勃發展始于上世紀60年代,新的藝術形式使傳統的經典藝術走下神壇,與流行藝術相結合。裝置藝術往往通過其互動性吸引觀眾的參與,從而產生藝術的經驗。影像藝術家將電影這種被大眾熟知的形式作為達成藝術創作的工具,從而更易被觀眾所認知。這與繪畫和雕塑需要單向的安靜的欣賞截然不同,是后現代藝術中,探索視覺圖像與現實的關系的重要嘗試。在西方藝術體系中,到上世紀70年代,目前所能見到的所有裝置和影像藝術的表現形式都已經出現。

從國內當代藝術發展來看,架上繪畫仍是主體。藝術家、藝術評論、市場、收藏、媒體之間已經形成了成熟完善的體系,以“投資”為導向的藝術收藏也更傾向于被廣泛認可的架上藝術.中國的裝置、影像藝術家,多數還是從學院藝術系統中來,當架上繪畫的表達方式不再能滿足他們對個人或群體思維的表達時,這一創作群體就從傳統藝術的體系中破繭而出。1989年肖魯在“中國現代藝術展”開幕后大約兩小時,向自己的裝置作品《對話》開了兩槍。這成為了裝置藝術乃至中國當代藝術發展史上一個標志性的藝術事件。此外,蔡國強的《威尼斯收租院1999》《撞墻2006》,徐冰的《鳳凰》《天書》《地書》,尹秀珍的《旅行箱》《欲望錦標》,還有黃永砯的《蝙蝠計劃:備忘錄》《扭轉乾坤世界地圖》,陳慶慶的《漢衣》,王魯炎的《無題(三聯畫)》等,這些藝術家的作品,都受到了國際評論的贊譽和市場的肯定。而影像藝術方面,去年9月上海民生美術館舉辦“中國當代藝術三十年之——中國影像藝術(1988-2011)”大展,對中國本土影像藝術發展做出了系統的梳理,其中的重要作品已被國際知名美術館、博物館收藏。

策展人馬修表示,中國影像與裝置藝術發展了40年,與國外藝術家相比,藝術家擁有獨特的制作資源,就像是一個大的“工廠”,人工和材料都比國外有優勢,中國的年輕藝術家也有機會去實現一些大型或昂貴的作品。比如張洹《問孔子》中巨型的孔子像,在國外制作的成本是不可想象的。裝置或影像藝術的形式是國際的,而內容則根植于特定的時代、環境和文化背景之中。中國社會發展的進程及其給人們思維帶來的劇變是中國藝術家不同于世界其他地方的一個標識。但其實在目前的輿論環境下,這種表達未必是完全充分的。所以,有一部分藝術家已經開始嘗試向去內容的純“形式主義”靠攏。

收藏“潛力股”蓄勢待發

裝置藝術方面,目前國內已經有幾個擅長經營裝置藝術作品的畫廊,如當代唐人藝術中心、常青畫廊、長征空間、ARTISSUEPROJECTS等,在國內有穩定的裝置作品收藏客戶。一位裝置藝術策展人表示,裝置藝術作品并不易經營,為裝置藝術作品辦展覽所投入的時間、精力與財力遠超架上藝術作品展覽,幾乎每次裝置作品展都需要提前一年甚至更早便開始準備,而與藝術家溝通、制作、運輸等工作,也都比一般展覽難度大很多,投入的資金更比經營架上作品要多出很多。雖然作品能夠震撼觀眾、引起觀者的共鳴,但展覽結束后能夠被直接收藏或進入流通的仍然是少數。可以說,畫廊為藝術家舉辦裝置藝術展覽,更多是出于學術目的和提升藝術家影響力。策展人馬修認為,大型裝置藝術作品更適合公立或民營美術館進行收藏,為此他也做出了一些新的嘗試。比如徐冰最新的作品《地書》在滬申畫廊展覽后直接拍賣給了一家私人美術館,該作品未來將會繼續在美術館里收藏和展示,這是個比較好的結果。

影像藝術方面,2002年,全國只有一家“百年印象”畫廊代理照片。如今則有愛普生影藝坊、上海全攝影畫廊、M97畫廊等數十家機構經營影像作品。中國當代藝術界教父級人物栗憲庭也成立了“栗憲庭電影基金”,開始較為系統地收藏整理當代影像作品,不過代理動態影像藝術的畫廊仍然是少數。

藝術品拍賣市場則對裝置、影像藝術給予更加開放的態度。倫敦蘇富比、紐約蘇富比、香港蘇富比、香港佳士得都曾經拍賣過中國藝術家的裝置作品。2006年,中國嘉德推出了肖魯的裝置作品《對話》,并以231萬元的價格成交,成為國內首件拍賣價格超百萬的中國當代裝置藝術作品。2009年香港蘇富比春拍中,黃永砯作品《六十甲子車》以338萬港元成交,刷新了國內裝置藝術作品的拍賣紀錄。國內幾家大型的藝術拍賣公司,幾乎每場當代藝術作品拍賣會上都有裝置和影像作品的身影,只是所占比例還很小。北京某拍賣公司負責人介紹,目前一般名家攝影作品市場漲幅約在10~30%,孤品漲幅100~300%,2006年幾百元的單張攝影作品,如今大都已進萬元級,甚至突破10萬元。拍品中,紀實攝影占成交額的60%,一張作品被拍賣一次,其價格就呈現10~30%的增長態勢。

一些對藝術市場價值風向極為敏感的業內人士認為,裝置和影像藝術目前的市場情況和收藏現狀與上世紀80年代末中國當代藝術的情況相似。一些國外藏家以特別低廉的價格購買了當時在中國無人問津的當代藝術作品,后來國內藝術市場活躍時,又以幾倍甚至幾十倍的價格轉手。如今,國內裝置和影像藝術作品價格還處在低谷,已經引起不少國際收藏家和機構的關注,并著手進行系統收藏。而國內收藏家在認知上還欠成熟,認為收藏大型裝置作品有一定困難或影像藝術的唯一性不強,或者因為保管、存儲等方面條件有限,而不敢輕易涉足收藏。

面向未來,新的收藏觀

收藏家不敢涉及裝置藝術收藏的最大限制條件就是沒有足夠的存放空間。裝置藝術家進行創作時,可能只考慮盡可能充分地表達創作思維,而沒有直接考慮日后的收藏問題。所以,裝置多擁有較大的體積。能夠拆裝組合的裝置作品,雖然可以收縮儲存,但每次展出重新組裝都會給作品帶來新的風險和磨損。還有很多作品則是根據展示場地“一次性”搭建的,更有甚者,如顧德新的作品,“5噸蘋果、推土機和墻”,或者“一堆肉拼成一個畫框”,會慢慢腐爛,對作品的可收藏性提出了挑戰。收藏裝置藝術,收藏的主要是藝術家的創作觀念,這是較繪畫收藏而言,新的收藏觀念。實際上,在國外私人收藏的裝置藝術參與巡回展覽或租借給美術館,都是裝置藝術再展風采為收藏者帶來收入的途徑,并且私人收藏家和機構還可以通過將作品捐獻給美術館以獲得稅收的抵扣。裝置藝術收藏的意義更多是在于它們是人類思維發展的重要實物文獻。

裝置藝術真正的制作人不明也成為傳統藏家的顧慮之一。現在國內也有藝術家在帶領團隊來完成作品,一旦藝術家的創作思維完善,可以雇傭助手來協助自己完成大型的創作,國內著名的裝置藝術家團體“MADEIN”則直接以創作團隊形式出現。其實安迪·沃霍爾和達明安·赫斯特等世界知名藝術家都用這種組織方式實現了單個藝術家不可能完成的作品,達到震撼人心的效果。

在影像收藏方面,收藏家主要擔心的是可復制性問題。某資深影像藝術經紀人介紹,目前影像藝術品的收藏價值主要體現在藝術家親筆簽名和版數限量。藝術品在進入市場時需要確定好規格和版數,以合理的版數和價格與市場對接非常重要,二者按照常規是相輔相成的。藏家按版收藏,版數成為稀缺性的體現,而這方面是由藝術家確認保障,畫廊對此把關。一般來說前幾版的售價相對較低,越到最后幾版,價格提升就越多。好的藝術代理人或機構,會以信譽為保障,有效控制版數復制,使藝術家和收藏家達成信任。

影像藝術作品的展示和收藏也是困擾藏家的難題。如中國當代影像藝術家中最重要的代表人物之一楊福東的作品《斷橋無雪》,展覽現場由8塊大屏幕呈弧形排列的屏幕組成,投影設備和音響設備都進行了精確的組合布置,展示環境則是位于M50巨大的暗室空間。如對其進行收藏,很難找到足夠的空間再次鋪展開進行展示。

影像藝術的儲存方法,對現代技術也提出了挑戰。如早期的影像藝術是膠片拷貝,后來轉成數字格式,經光盤放映多次之后還是會磨損,即便放在U盤或硬盤里也還是有可能受到數據損失的影響。隨著數字技術的進一步發展,相信這個問題也會輕易被解決。

如策展人馬修所說:“在中國,當代藝術的影響,從來沒有這么大過。藝術行業的從業人數、藝術市場關注度、藝術書刊數量都達到前所未有的豐富程度,這對于藝術門類的豐富和藝術家的自由發展是特別好的土壤。”隨著越來越多具有國際視野的“新生代”收藏家入場,傳統的繪畫藝術已經遠遠不能滿足他們的審美需求,更能觸動觀者感官和思維的“好玩”的裝置作品,以及更符合現代欣賞習慣的影像藝術作品,將具有無限的發展空間。裝置與影像相結合的新媒體藝術,作為人類審美與技術并行發展的極致追求,成為所有藝術品類中最有發展和前瞻性的藝術形式,和各大國際藝術展的主角,無疑也將成為未來藝術市場中的寵兒。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號