《巴山農家》 油彩、玻璃鋼雕塑 (2009年-2015年作)

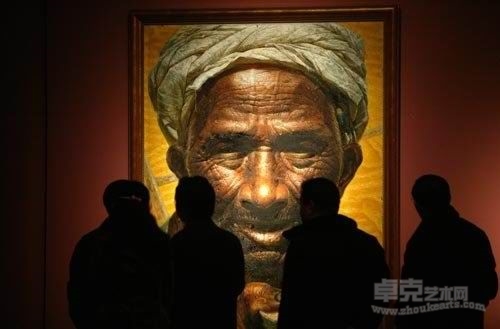

羅中立的成名作《父親》

6月10日,羅中立亞洲巡回創作展“立語行藝”在佳士得上海藝術空間開幕。展覽展出了羅中立40年來的油畫及雕塑,其中包括他的第一件油畫創作《故鄉情 彭德懷》(1978年)以及畢業創作《故鄉組曲》,后者間接促成他成為了1983年四川美院油畫專業唯一的公派出國學生。

當藝術家步入陳列著自己作品的展廳時,一位老者拿著一本1981年出版的、以羅中立名作《父親》為封面的《美術》雜志來請他簽名。1980年,正在川美讀大三的羅中立以巨幅油畫《父親》入選全國青年美展,并贏得關注。此后,這幅油畫不光成為畫家本人最具標志性的作品,同時也成為中國當代藝術史上的坐標之一。在不同時期,藝術評論者將不同層次的意義附著其上。

在一場為時1小時的媒體沙龍中,羅中立反復向記者們提到“鄉土”這一概念,并將自己近40年的創作歸納為“鄉土題材”。而這種鄉土題材又是“以人性為主線”的。其實從《父親》以及《故鄉組畫》開始,羅中立對鄉土題材的選擇已經展露端倪。然而,真正有意識地將“鄉土”作為一生創作的主線,還是在他自比利時皇家藝術學院畢業歸國之后。

對于歸國后的感受,如今的羅中立這樣歸納:“要問我出國最大的收獲,那便是知道了以后應該如何畫畫。我已經在心里打好了草稿,就是回到自己熟悉的鄉土,尋找中國人自己的當代藝術表現方式。”

青少年時期在鄉間的艱苦生活,在現在的羅中立看來是“給今天的藝術留下了最寶貴的精神財富。”冬天的傍晚,五六個人在農家小屋中,在煙霧繚繞和星點燈光下談天說地。對藝術家而言:“這樣的情景如魔幻現實,又像是一則寓言。”當時的記憶就這樣積淀下來,成為一件件作品。

在川美附中讀書期間,羅中立曾下鄉到大巴村鍛煉。當時,他被一個叫鄧開選的老人領到了他家的土屋里,那天的蛙鳴特別響,星星特別亮。在一個十分陌生的環境里,羅中立很快與自己的房東大爺搞好了關系,夜里就和老人睡在一個床上。而鄧開選也就是后來油畫《父親》的創作原型。包括這一細節在內的很多鄉村回憶都曾被羅中立在多個場合提及。“在今天經濟高速發展、都市化、城市化進程當中,人性的畫面我一直停留在我當年學生時代前后,在山區的那些生活,一直不可磨滅,以至于成了我整個藝術創作的源泉。”羅中立在展覽開幕前的沙龍中對在場的記者說道。

時代的變化帶走了羅中立那一代人記憶中的鄉土。至今,他依然經常回到鄉間,但那樣的鄉土已經“和全國一樣變化非常大了”。羅中立了解到,鄧開選一家人早已遷居城市,開始了外出打工的歲月。但“鄉土”與“人性”一直在被畫家以各種形式形塑著,對于他來說,那是根植于一代人內心深處的生命體驗。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號