(圖片由作者提供)

作者:書林

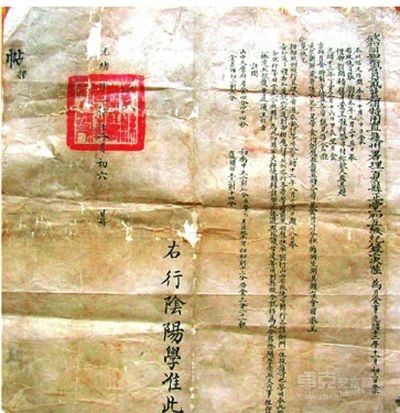

這是一件光緒十二年記載月食的文書。說起這件藏品,還真是運氣使然。那是在數年前,我到天津出差。公事之余,便來到一處舊書市場淘寶。在翻閱一本紙張發黃的線裝書時,發現書中居然夾了這張光緒年間的紙質文書。出于對收藏的敏感性,覺得此件有很高的收藏價值,便花數百元買下。

經專家研判鑒定,確認此件為光緒十二年(公元1886年)預測光緒十三年月食并告知各地官府記錄、行救護禮的紙質文書,亦是清天文學的一份珍貴的實物史料。文書質地為宣紙,長35.5厘米,寬36.8厘米。題為:“欽加同知銜賞戴藍翎特用直隸州署理夏縣正堂加五級紀錄十次陸,為月食事”。正文部分文字為手寫楷書,豎式排列,鈐一方長與寬均為6.8厘米的滿漢朱文的“夏縣之印”印鑒。

經查閱資料得知,中國歷代都有豐富的天象紀事。大約在3000多年前,我們的祖先就對日食、月食現象進行了記載。“彼月而食,則維其常”是《詩經·小雅》中對發生在公元前776年8月21日月食的記載。這是世界最早的月食記錄,比古埃及對月食的記載要早五十多年。我國不僅對日食、月食現象記錄最早,而且早在1500多年前就能對月食進行準確的預報,敦煌文獻《北魏太平真君十一年歷日至十二年歷日》中有現知中國最早的月食預報材料,且推算相當精確,反映了我國古代天文觀測的先進水平。明末清初之際由于西學東漸,清朝天文學的發達程度遠勝于前朝歷代,能夠更準確地完成對月食的推算,在近代天文學上有其獨特的地位。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號